7月15日

ドレスデン ~ バンベルク ~ ローテンブルク (宿泊)

旅の栞(ドイツ)

7月15日

ドレスデン ~ バンベルク ~ ローテンブルク (宿泊)

![]()

![]()

![]()

| ドレスデン旧市街 [Altstadt] (MAP) 19世紀にザクセン王国の首都として繁栄したドイツ有数の芸術都市。 第2次世界大戦の戦災により多くの建物が焼失したが、復興し、栄華を極めたかつての美しい街並みを取り戻した。 |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (06:28) 宿泊ホテルのロビー。 MAPLay. A |

ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (06:28) 朝食のレストラン。 MAPLay. A |

|

|

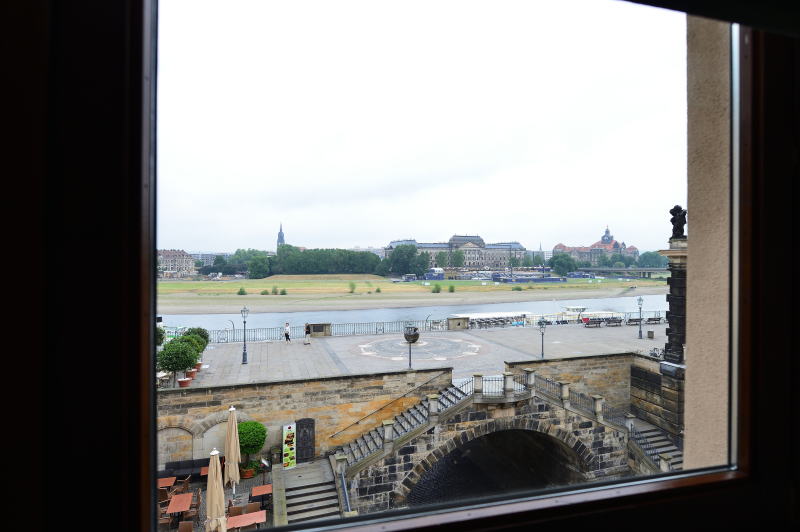

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテルの客室からの眺 (07:12) ホテルの窓から、ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] をすぐ近くに観ることが出来る。 「北北東」MAPLay. A |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテルの客室からの眺 (07:12) ホテルの窓から、ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] をすぐ近くに観ることが出来る。 「北西」MAPLay. A |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテルの客室からの眺 (07:12) ホテルの窓から、ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] をすぐ近くに観ることが出来る。 「北北東」MAPLay. A |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (車窓から) (07:52) ドレスデン旧市街を後に、バンベルク [Bamberg] へ向かう。 「西」MAPLay. A |

|

|

|

| テラッセンウーファー [Terrassenufer] からの眺め (車窓から) (07:53) テラッセンウーファーは、エルベ川とブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] の間を走る沿岸道路で、"Terrassenufer" の "Terrassen" はテラスを意味し、"ufer" は沿岸を意味する。 左手の壁上には、ブリュールシェ・テラッセ と呼ばれるテラスが設けられている。 「南南西」MAPLay. A |

|

|

|

| テラッセンウーファー [Terrassenufer] からの眺め (車窓から) (07:54) 中央の塔は、高等地方裁判所 [Oberlandesgericht] の塔、右端の塔は、カトリック宮廷教会 [Katholische Hofkirche] の塔。 「南西」MAPLay. A |

|

|

|

| テラッセンウーファー [Terrassenufer] からの眺め (車窓から) (07:54) 中央の塔は、高等地方裁判所 [Oberlandesgericht] の塔。 その右の塔は、ドレスデン城の塔。 右端の塔は、カトリック宮廷教会 [Katholische Hofkirche] の塔。 「南南西」MAPLay. A |

|

|

|

| テラッセンウーファー [Terrassenufer] からの眺め (車窓から) (07:54) カトリック宮廷教会 [Katholische Hofkirche] 。 「南」MAPLay. A |

|

|

|

| テラッセンウーファー [Terrassenufer] からの眺め (車窓から) (07:54) 左の建物は、イタリア村のシュタットヴァルトシュロッシェン [Stadtwaldschlösschen im ITALIENISCHEN DÖRFCHEN] と呼ばれるレストラン。 道路を挟んで、右手の建物は、ゼンパー・オーパー [Semperoper] と呼ばれるオペラ座。 「南西」MAPLay. A |

|

|

|

| テラッセンウーファー [Terrassenufer] からの眺め (車窓から) (07:54) 左の建物は、イタリア村のシュタットヴァルトシュロッシェン [Stadtwaldschlösschen im ITALIENISCHEN DÖRFCHEN] と呼ばれるレストラン。 道路を挟んで、右手の建物は、ゼンパー・オーパー [Semperoper] と呼ばれるオペラ座。 「南南西」MAPLay. A |

|

|

|

| テラッセンウーファー [Terrassenufer] からの眺め (車窓から) (07:54) 劇場広場 [Theaterplatz] を取り囲むように、左手前からイタリア・レストラン、高等地方裁判所、カトリック宮廷教会、ドレスデン城、ツヴィンガー宮殿、右端にはゼンパー・オーパーなどの旧市街を代表する建物が立ち並んでいる。 「南南東」MAPLay. A |

|

|

|

| ゾフィーエン通り [Sophienstraße] からの眺め (車窓から) (07:55) 左の壁は、カトリック宮廷教会の外壁。 右手の建物は、ドレスデン城。 「南南東」MAPLay. A |

|

|

|

| ゾフィーエン通り [Sophienstraße] からの眺め (車窓から) (07:55) カトリック宮廷教会 (左) とドレスデン城 (右) の間にある、チアヴェリガッセ [Chiaveriegasse] と呼ばれる路地。 「南東」MAPLay. A |

|

|

|

| ゾフィーエン通り [Sophienstraße] からの眺め (車窓から) (07:55) タッシェンベルク宮殿 [Taschenbergpalais] 。 「南南東」MAPLay. A |

|

|

|

| ゾフィーエン通り [Sophienstraße] からの眺め (車窓から) (07:55) タッシェンベルク宮殿 [Taschenbergpalais] 。 「南南東」MAPLay. A |

|

|

|

| ゾフィーエン通り [Sophienstraße] からの眺め (車窓から) (07:55) 左手の黒いモニュメントは、コレラ噴水 [Cholerabrunnen] と呼ばれる、ネオゴシック様式の噴水。 1841年から1842年に、コレラ感染者の排泄物で汚染されたオーデル川やエルベ川の水から多くのコレラ感染者がでた。 しかし、ドレスデンはコレラ感染の流行から免れた為、感謝の気持ちを込めてモニュメントが建てられている。 (作者:建築家ゴットフリード・ゼンパー) 「南東」MAPLay. A |

|

|

|

| アウトバーン72号線 (09:50) 休憩エリア・フォークランド-北 [Raststelle Vogtland - Nord] 。 「北西」MAPLay. A |

|

| バンベルク [Bamberg] フランケン地方の文化地図の中心部で、7つの丘の上に広がるバンベルクは、千年の歴史を持つ「司教と皇帝の都市」であり、しばしば「フランケン地方のローマ」と呼ばれている。 皇帝大聖堂が聳える周りには、中世盛期から市民バロックに至る、美術品さながらの都市景観が、見事に保存されている。 現在は、バンベルク郡 (MAP) の郡庁所在地であり、大学都市、大司教の都市となっている。 また、バンベルクは、レグニッツ川 [Regnitz] 沿いに佇む古都として知られ、1993年に世界遺産に指定された旧市街は、伝統ある3つの中心部 (皇帝と司教の町、島の町、野菜園芸の町) から成り立ち、ドイツ屈指の美しさを誇っている。 (↓) |

||

|

|

|

| Bamberg Stadtplan (バンベルク地図) Bergstadt (丘陵の町) 、Inselstadt (島の町) 、Gärtnerstadt (庭師町、 園芸家町) の境界は、それぞれ "左・レグニッツ川" [Linker Regnitzarm] と "右・レグニッツ川" [Rechter Regnitzarm] が境界線となっている。 |

対比のための現在地図 |

|

|

||

| 右・レグニッツ川に架かる "ヨーロッパ橋" [Europabrücke] からの眺め (車窓から) (11:23) 中央に見える3つの尖塔を持つ建物は、ミヒェルスベルク修道院 [Kloster Michelsberg] 。 バンベルクの大司教区にある旧ベネディクト会修道院で、1803年に解散した後、老人ホームとして使用され、嘗ての修道院教会は、ミヒャエル教会 [Michaelskirche] として、引き続き使用されてい。 「南南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] に架かる橋 (11:28) レーグニッツ川 [Regnitz] は、バンベルクの中心部で左右に分かれ、中州を形成している。 上流側 (南東側) から見て、右の川が、レッヒター・レグニッツァルム [Rechter Regnitzarm] 、左の川が、リンカー・レグニッツァルム [Linker Regnitzarm] と呼ばれている。 前方の尖塔のある建物は、上掲した "ミヒェルスベルク修道院" 。 「南南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] 沿いの道 (11:29) この道は "Am Leinritt (der Ritt an den Leinen)" と呼ばれる道で、嘗て、馬が列をなして船をロープで引っ張り、上流まで引き上げていた。 「南東」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] 沿いの道 (11:30) この道は "Am Leinritt (der Ritt an den Leinen)" と呼ばれる道で、嘗て、馬が列をなして船を上流まで引き上げていた。 「南東」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] 沿いの道 (11:30) この道は "Am Leinritt (der Ritt an den Leinen)" と呼ばれる道で、嘗て、馬が列をなして船をロープで引っ張り、上流まで引き上げていた。 「北北東」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] 沿いの道 (11:31) この道は "Am Leinritt (der Ritt an den Leinen)" と呼ばれる道で、嘗て、馬が列をなして船をロープで引っ張り、上流まで引き上げていた。 「南東」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] (11:34) 対岸は小ベニスと呼ばれる歴史地区で、川漁師の家が川岸沿いに建ち並び美しい風情を醸している。 「東」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] (11:34) 対岸は小ベニスと呼ばれる歴史地区で、桟橋を備えた川漁師の家が建ち並んでいる。 「東」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] 沿いの道 (11:36) この道は "Am Leinritt (der Ritt an den Leinen)" と呼ばれる道で、嘗て、馬が列をなして船を上流まで引き上げていた。 因みに、右の黄色の建物は刑務所。 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] (11:36) 対岸は小ベニスと呼ばれる歴史地区で、川漁師の家が川岸沿いに建ち並び、これらの殆どの家には、木製の長いバルコニーが備わっている。 「北」MAPLay. B |

||

|

||

| 左・レグニッツ川 [Linker Regnitzarm] (11:39) この辺りは、嘗てのバンベルク港で、現在も舟が交通手段となっており、観光船も往来している。 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| ドミニカナー通り [Dominikanerstraße] (11:41) 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| ドミニカナー通り [Dominikanerstraße] (11:42) 「東」MAPLay. B |

||

|

||

| カロリーネン通り [Karolinenstraße] (11:43) バロック様式が採り入れられた町は「バイエルンの真珠」と称えられ、1000年以上の歴史を誇る、落ち着いた雰囲気を持つ旧市街は、第二次世界大戦の戦災を免れ、中世そのままの姿を残している。 1993年にはユネスコの世界遺産に登録されている。 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| ホテル・ブルデアミューレ・バンベルク [Hotel Brudermühle Bamberg] (11:44) このホテルのレストランで昼食を取る。 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| ホテル・ブルデアミューレ・バンベルク前からの眺め (11:44) 前方の橋は、リンカー・レグニッツァルム (左・レグニッツ川) に架かる "ガイヤースヴェルト歩道橋" [Geyerswörthsteg] 。 「東」MAPLay. B |

||

|

||

| ホテル・ブルデアミューレ [Hotel Brudermühle] で昼食 (11:48) MAPLay. B |

||

|

|

|

| ホテル・ブルデアミューレで昼食 (11:56) MAPLay. B |

バンベルクの燻製ビール (12:04) 燻製ビール(ラオホビア) [Rauchbier] は、ビールの原料となる麦芽を造る際、大麦を水に浸し、少し芽が出てきたところで、通常、温風などを当て乾燥 (焙燥) させるが、温風の代わりにブナの木などを燃やして出た煙を用いて、麦芽の乾燥、香り付け、風味付け、色付けをした麦芽を用いて下面発酵させて造る。 MAPLay. B |

|

|

||

| ホテル・ブルデアミューレ [Hotel Brudermühle] (12:51) ワイン居酒屋 [WeinSchänke] 。 「南西」MAPLay. B |

||

|

||

| ホテル・ブルデアミューレ [Hotel Brudermühle] (12:52) ワイン居酒屋 [WeinSchänke] 。 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:52) リンカー・レグニッツァルム (左・レグニッツ川) の中瀬にベニスのように木杭を打ち込んで人工の中州を造り、その上に旧市庁舎 [Altes Rathaus] は建てられている。 今では、バンベルク市の象徴的建物になっている。 ゲートタワーの手前に、取って付けたような木骨造(もっこつぞう)の家は、ロットマイスターハウゼン [Rottmeisterhäuschen] と呼ばれ、警備員のリーダーのための宿泊施設として使用されていた。 「北北東」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:52) 治水のための堰が所々に設けられている。 「南東」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:52) 左手の、人が歩いている所がガイヤースヴェルト歩道橋。 右手には、治水のための堰がある。 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:52) 過去には、レグニッツは非常に活気のある川であり、しばしば洪水を引き起こした経緯がある。 その為、治水を目的に堰が設けられ、水量が過剰になった時には "右・レグニッツ川" [Rechter Regnitzarm] へ流れを切り替えることが出来る様になっている。 (切り替えの堰は、この堰より上流にある) 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:53) 旧市庁舎 [Altes Rathaus] は何故このような建築し難い場所に建てられているか? その理由は、当時(15世紀)バンベルク市民が市庁舎建設用の土地を司教に要求したが、応じられず、司教の管轄地域の境界線である川に、市民の参政権を誇示するために建てられたと言われている。 (1744年から1756年に再建されている) 川の左手が山手地区 (皇帝と司教の町) [Bergstadt] 。 右手は下町に当たる地区 (ブルジョア島の町、野菜園芸の町) で、オーベル橋 [Obere Brücke] によって繋がっている。(↓) 因みに、旧市庁舎 [Altes Rathaus] に繋がる橋には、上流側の "オーベル橋" [Obere Brücke] と下流側の "ウンターレ橋" [Untere Brücke] がある。 (Obere は上を、Untere は下を意味する) 「北」MAPLay. B |

||

|

||

| Bamberg Stadtplan (バンベルク地図) Bergstadt (丘陵の町) 、Inselstadt (島の町) 、Gärtnerstadt (庭師町、 園芸家町) の境界は、それぞれ "左・レグニッツ川" [Linker Regnitzarm] と "右・レグニッツ川" [Rechter Regnitzarm] が境界線となっている。 いずれの歴史地区もユネスコ世界遺産の一部として、中世前期の基礎の上に建つ中欧都市を、類い稀な形で現代に伝えている。 Google マイマップ |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:53) 下町につながる橋のなかで最も興味深い橋は、1455年に完成した "オーベル橋" [Obere Brücke] で、この橋の中ほどの中瀬にベニスのように木杭を打ち込んで人工の中州を造り、その上に1744年から1756年に再建された(旧)市庁舎 [Rathaus] が建っている。(関連) 嘗ては、この市庁舎を境に司教達が住む "ベルク地区" (丘陵地区) と市民達が住む "インゼル、ゲルトナー地区" (島、庭師地区) が分かれていた。 「北北東」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:53) 旧市庁舎の手前に、取って付けたような木骨造(もっこつぞう)の家は、ロットマイスターハウゼン [Rottmeisterhäuschen] と呼ばれ、警備員のリーダーのための宿泊施設として使用されていた。 「北東」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] からの眺め (12:53) 川の上に、ぶら下がっているポールはカヤックのスラローム競技に使われるゲート用ポール。 夏には、この川でカヤック競技が行われる。 「北北西」MAPLay. B |

||

|

||

| ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] (12:53) 前方の、橋の左袂にある建物が昼食で利用した "ホテル・ブルデアミューレ" [Hotel Brudermühle] 。 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| 旧市庁舎 [Altes Rathaus] (12:59) オーベル橋 [Obere Brücke] から見る、旧市庁舎。 後方は丘陵地で、 "皇帝と司教の町" 。 橋向こうは "ブルジョア島の町" 、"野菜園芸の町" と呼ばれる下町に当たる。 旧市庁舎は15世紀に建てられ、元はゴシック様式であったが、1744年から1756年までの間に、ヨハンヤコブマイケルキュッシェル [Johann Jakob Michael Küchel] によってバロック様式とロココ様式で再建された。 ゲートタワーに飾り付けられたロココ様式のバルコニーとバンベルクの紋章はジョセフ・ボナベンチュラ・ムッチェレ [Joseph Bonaventura Mutschele] による作品。 ゲートタワーの右手に、取り付けられた木骨造(もっこつぞう)の家は、ロットマイスターハウゼン [Rottmeisterhäuschen] と呼ばれ、警備員のリーダーのための宿泊施設として使用されていた。 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| オーベル橋 [Obere Brücke] からの眺め (12:59) 下を流れる川は "左・レグニッツ川" [Linker Regnitzarm] 。 右手に見える橋は、ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] 。 「南東」MAPLay. B |

||

|

||

| オーベル橋 [Obere Brücke] からの眺め (12:59) 右手の壁面は、18世紀に描かれた旧市庁舎 [Altes Rathaus] のフレスコ画。 前方に見える橋は、ウンターレ橋 [Untere Brücke] 。 旧市庁舎 [Altes Rathaus] に繋がる橋には、上流側の "オーベル橋" [Obere Brücke] と下流側の "ウンターレ橋" [Untere Brücke] がある。 (Obere は上を、Untere は下を意味する) 「北北西」MAPLay. B |

||

|

||

| 旧市庁舎 [Altes Rathaus] を貫く "オーベル橋" [Obere Brücke] (12:59) 前方は下町に通ずる。 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| オーベル橋 [Obere Brücke] からの眺め (13:00) 左手の壁面は、18世紀に描かれた旧市庁舎 [Altes Rathaus] のフレスコ画。 前方に見える橋は、ウンターレ橋 [Untere Brücke] 。 旧市庁舎 [Altes Rathaus] に繋がる橋には、上流側の "オーベル橋" [Obere Brücke] と下流側の "ウンターレ橋" [Untere Brücke] がある。 (Obere は上を、Untere は下を意味する) 「北北西」MAPLay. B |

||

|

||

| オーベル橋 [Obere Brücke] からの眺め (13:00) 前方の橋は、"左・レグニッツ川" [Linker Regnitzarm] に架かる "ガイヤースヴェルト歩道橋" [Geyerswörthsteg] 。 「南」MAPLay. B |

||

|

||

| 壁面に描かれたフレスコ画 (13:00) 旧市庁舎 [Altes Rathaus] の壁画には、18世紀のフレスコ画があり、新司教領主のバンベルク入りの場面などが描かれている。 1755年にヨハン・アンワンダー [Johann Anwander] によって最初に作成されたファサードの絵であり、何度も修復されている。 1950年代には、これらの絵画は痛みが酷くあまり残っていなかった。 そのため、1959年から1962年の間に、画家のアントン・グレイナー [Anton Greiner] によって、修復されている。 5番目の窓には、彫刻とフレスコ画が一体化され、フレスコ画から天使が抜け出したかのように造られている。 上の天使はカーテンを開ける仕草をし、下の天使は足を突き出して、ベランダに座っている。 これらの彫刻は、空間的な印象を高めている。 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| オーベル橋 [Obere Brücke] からの眺め (13:00) 夏にはこの川で、カヤック競技が行われる。 川の上に、ぶら下がっているポールはスラローム競技用のゲート・ポール。 「北西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:01) 旧市庁舎の左端に、取って付けたような木骨造(もっこつぞう)の家は、ロットマイスターハウゼン [Rottmeisterhäuschen] と呼ばれ、警備員のリーダーのための宿泊施設として使用されていた。 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:01) 「南南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:01) 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| Kreuzungsgruppe (磔刑) (13:01) この像は、1715年に "Leonhard Gollwitzer" (バンベルクの18世紀ドイツの彫刻家) によって作成された。 上段の左がマリア [Maria] 、中央がイエス [Jesu] 、イエスの足元がマグダラのマリア [Maria Magdalena] 、右が伝道者ヨハネス [Evangelist Johannes] 。 下段は左から、伝道者のマテウス [Matthäus] 、ルーカス [Lukas] 、マルクス [Markus] が表現されている。 「北西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:01) 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:01) 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:02) 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:02) 「南南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:02) 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:02) 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| 下町方向から見た旧市庁舎 [Altes Rathaus] (13:03) 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 旧市庁舎 [Altes Rathaus] を貫通するオーベル橋 (13:03) バンベルク大聖堂聖を見学するため、再び "ベルク地区" (丘陵地区) へ向かう。 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 旧市庁舎 [Altes Rathaus] を貫通するオーベル橋 (13:04) バンベルク大聖堂聖を見学するため、再び "ベルク地区" (丘陵地区、皇帝と司教の町) へ向かう。 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| オーベル橋からの眺め (13:04) 欄干が赤い花で飾られた前方の橋は、ガイヤースヴェルト歩道橋 [Geyerswörthsteg] 。 「南南東」MAPLay. B |

||

|

||

| カロリーネン通り [Karolinenstraße] (13:06) 右手の建物は、1437年(日本では、室町時代/永享9年)創業のホフ薬局 [Hof Apotheke] 。 突き当たりに見える尖塔は "バンベルク大聖堂" [Bamberg Dom] の尖塔。 「西」MAPLay. B |

||

|

||

| ホフ薬局 [Hof Apotheke] (13:06) 前方に伸びる路地は "リングラインスガッセ" [Ringleinsgasse] 。 「北北西」MAPLay. B |

||

|

||

| カロリーネン通り [Karolinenstraße] (13:06) 右手の建物は、ホフ薬局 [Hof Apotheke] で、実は、この薬局に勤めていた薬剤師か魔女狩りの犠牲者の一人だったとして、ドイツのテレビ番組で放映されている。 17世紀の頃、バンベルクは魔女狩りの中心地の一つであった。 魔女狩りの時代、バンベルク大司教ヨハン・ゴットフリート1世・フォン・アシュハウゼン(1609年 - 1622年)及び次代のヨハン・ゲオルク2世・フークス・フォン・ドルンハイム(1623年 - 1633年)の指導の下、大規模な魔女狩りが行われた。 バンベルク魔女裁判は三十年戦争中に行われた中で最大の魔女裁判で、1612/1613年から1617/1618年の間に、バンベルク司教領で300人が薪の上で炎に焼かれた。 特に1617年には、この司教領で102人の人々が処刑された。 最も有名な犠牲者は、市長のヨハネス・ユニウスで、1628年8月に魔術師監獄での拷問を受け死亡した。 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| ホフ薬局 [Hof Apotheke] (13:06) ホフ薬局 [Hof Apotheke] のショーウインドウ。 「南南西」MAPLay. B |

||

|

||

| "リングラインス路地" [Ringleinsgasse] (13:07) 路地の突き当たりの窓に、緑色のルーバーがある建物は燻製ビールの醸造所。 「北」MAPLay. B |

||

|

||

| シュレンケルラ [Schlenkerla] (13:08) Schlenkerla, die historische Rauchbierbrauerei (Schlenkerla, 歴史的な燻製ビール醸造所) 歴史的なシュレンケルラ・燻製ビール醸造所は、バンベルクの旧市街の真ん中、高い大聖堂の麓にある。 1405年に「ブルーライオンの家*」として初めて記録された第6世代のシュレンケルラは、今ではTrumファミリーによって運営されており、バンベルクの特産品である Aecht Schlenkerla Rauchbier (本物の Schlenkerla スモークビール)の老舗。 古い伝統に従い、今でも燻製ビールはオーク樽で醸造されている。 因みに、Aecht は本物、Schlenkerla は千鳥足、Rauchbier は燻製ビールを意味する。 「北北西」MAPLay. B * 醸造所の看板にデザインされた青いライオンを指している。 (↓) 中世の頃は軒先に吊された看板が、その店のシンボルになっていた。 |

||

|

||

| よく見ると看板の上には、青いライオンが寝そべる姿が、下には、小父さんが千鳥足で歩く姿が飾られている。 この小父さんの姿が店名の "Schlenkerla"

(千鳥足、よちよち歩き) を象徴している。 写真出典:Wikipedia |

||

|

||

| 燻製ビールの醸造所の老舗 "Schlenkerla" (13:08) 燻製ビール (ラオホビア) [Rauchbier] は、ビールの原料となる麦芽を造る際、大麦を水に浸し、少し芽が出てきたところで、通常、温風などを当て乾燥 (焙燥) させるが、温風の代わりにブナの木などを燃やして出た煙を用いて、麦芽の乾燥、香り付け、風味付け、色付けをした麦芽を用いて下面発酵させて造る。 ビール醸造所の左隣にあるオレンジ色の建物はパン屋さんで、これには理由がある。 中世の頃、パン屋さんの隣の醸造ビールは美味しいと言われるようになり、それ以来、多くの醸造所はパン屋さんの隣に造られるようになった。 パン作りに使われる酵母 (イースト) が偶然、醸造所のビール樽に混入したため、酵母がビール醸造に良い結果を齎せたものと考えられている。 「北西」MAPLay. B |

||

|

||

| 燻製ビールの醸造所の老舗 "Schlenkerla" (13:08) 中世の頃のドイツでは、燻製ビール (ラオホビア) [Rauchbier] は一般的であった。 ビールを造るために用いられる大麦は、発芽 (麦芽) させた後、成長を停止するために途中で天日乾燥するが、ドイツでは地理的条件から日差しが弱く、代わりに暖炉で乾燥させていた。 このとき、暖炉から出る煙は自然に麦芽 (モルト) を燻し、燻されたモルトから造られたビールは、独特の風味と香りを醸し出していた。 以前は68もの燻製ビール (スモーク・ビール) の醸造所があったが、現在ではたったの8つになっている。 「北」MAPLay. B |

||

|

||

| カッツェンベルク [Katzenberg] 通り (13:09) カッツェンベルクは、Sandgebiet (砂の地区) と Domberg (大聖堂の丘) の間を結ぶ通りで、カッツェンベルク [Katzenberg] (猫の丘) の名前は初期の銃である Feldkatzen (野猫) に由来し、Domberg (大聖堂の丘) を守る役割を果たしていた。 (↓) 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| Sandgebiet (砂の地区) と Domberg (大聖堂の丘) |

||

|

||

| レストラン "Scheiner's Gaststuben" のシンボル (13:10) カッツェンベルク [Katzenberg] 通りに面して建つ、レストランの看板。 「北北東」MAPLay. B |

||

|

||

| カッツェンベルク [Katzenberg] 通り (13:10) 「北東」MAPLay. B |

||

|

||

| カッツェンベルク [Katzenberg] 通り (13:10) 「北東」MAPLay. B |

||

|

||

| 4本の塔を持つバンベルク大聖堂聖 [Bamberger Dom] (13:11) この大聖堂は4つの尖塔をともなう後期ロマネスク様式の建造物である。 大聖堂は長さ約94m、幅28m、高さ26mで、尖塔の高さはいずれも約81mである。 1004年に神聖ローマ帝国の皇帝ハインリヒ2世 [Heinrich II.] (ドイツ王在位1002-1024) (皇帝在位1014-1024) によって、ハインリッヒが父ハインリッヒから継承した旧バベンブルクの礼拝堂と墓地の基礎の上に最初の建造がなされた。 継承された建物は常に元の建物に基づいているため、北東から南西へ伸びる建物の向きは現在も維持されている。 1007年には、バンベルクに司教座を創設し、1012年5月6日に、聖母マリア、聖ゲオルク、聖ペテロに献堂献堂*されている。 ハインリヒ2世は第2のローマを夢見、また皇帝と皇妃の間に子がいなかったため宗教に力を注いだと言われている。 中世の頃は子が出来ないことは神の罰と考えられていたため、神への贖いと、自分自身の後世への記念碑として大聖堂の建設を思い立った言われている。 1081年に火災によって一部が損壊したあと、バンベルクの聖オットー [Otto von Bamberg] によって、1087年に暫定的に再建された。 1185年に、再び大火災に遭い大聖堂は解体された。 現存する後期ロマネスク様式の大聖堂は、その後バンベルク司教アンデックス = メラニアン家のエックベルト [Eckbert von Andechs-Meranien] (1173後-1237、在位 1203-37) の下、神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ 2 世 [Friedrich II.] (1194-1250、在位 1220-50) の財政的援助により 13 世紀前半に大規模な再建プロジェクトが遂行され、1237年に献堂されている。 再建は東の部分から始まり西の部分まで約40年を掛けて行われたため、途中で建築様式が変わり、東の方はロマネスク様式、西の奥の方はゴシック様式で建てられている。 バンベルクは、1004年に神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世が司教座・皇帝居城都市に選んだ時点で、新たに設けられた司教区の中心として、さらには第2のローマとして “記念碑” になる運命にあった。 (バンベルクは、2007年には司教区の1000周年記念を、2012年には大聖堂の1000周年記念を迎えている。) 「南西」MAPLay. B * キリスト教で、新築の会堂を聖別すること。 |

||

|

||

| 大聖堂広場 [Domplatz] (13:11) 左の尖塔を持つ建物は、バンベルク大聖堂聖 [Bamberger Dom] 。 右の建物は、バンベルク新居 (新宮殿) [Neue Residenz Bamberg] 。 1993年以来、この大聖堂はユネスコの世界遺産「バンベルクの町」の一部となってい。 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルク大聖堂 (正式名) [Bamberger Dom St. Peter und St. Georg] (13:12) 4本の塔を持つバンベルク大聖堂聖ペテロ&聖ゲオルクは最も目立つ建造物で、内部にはバンベルクの騎士、ハインリヒ2世と妻クニグンデ [Cunigunde] の墓がありる。 神聖ローマ帝国において、この皇帝と皇后だけが聖人と認められている。 ドイツにある唯一のローマ教皇の墓 (教皇クレメンス2世の墓) もここにある。 この大聖堂には、東西2つの内陣があり、東側の内陣は、神聖ローマ帝国を象徴する聖ゲオルク [Saint George] に、西側の内陣は教皇を象徴する聖ペテロ [Saint Peter] に捧げられている。 東側には皇帝ハインリヒ2世と皇后クニグンデの墓が、西側の内陣には教皇クレメンス2世の墓が安置されている。 聖ペテロ と 聖ゲオルクは、共に大聖堂の守護聖人になっている。 「南南西」MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルク新宮殿 [Neue Residenz Bamberg] (13:12) 新しい住居は、4棟を2つの建設段階に分けて建てられた。 ヨハン・フィリップ・フォン・ゲブサッテル王子司教 (司教領主) [Fürstbischof* Johann Philipp von Gebsattel] (1599-1609) の下で、1602年から1611年にルネッサンス様式で2つの西棟 (翼) が建てられ、1697年から1703年の間はロサン・フランツ・フォン・シェーンボルン王子司教 (司教領主) [Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn] (1693-1729)の下で、レオンハルト・ディエンツェンホーファー [Leonhard Dientzenhofer] の助けを借りて、2つの東棟 (翼) がバロック様式で建てられた。 1803年からは王室の住居となっている。 「北西」MAPLay. B * 王子司教 (司教領主) [独:Fürstbischof] [英:Prince Bishop] は、君主 [prince] としての権限を有する司教 [prince-bishop] で、権力によって、世俗的 (宗教などの神聖領域に反する) な判断を下す司教が多くいた。 |

||

|

||

| 大聖堂広場 [Domplatz] (13:13) 前方の壁面にある噴水は、フォルトゥナータ噴水 [Fortunata Brunnen] 。 「北東」MAPLay. B |

||

|

||

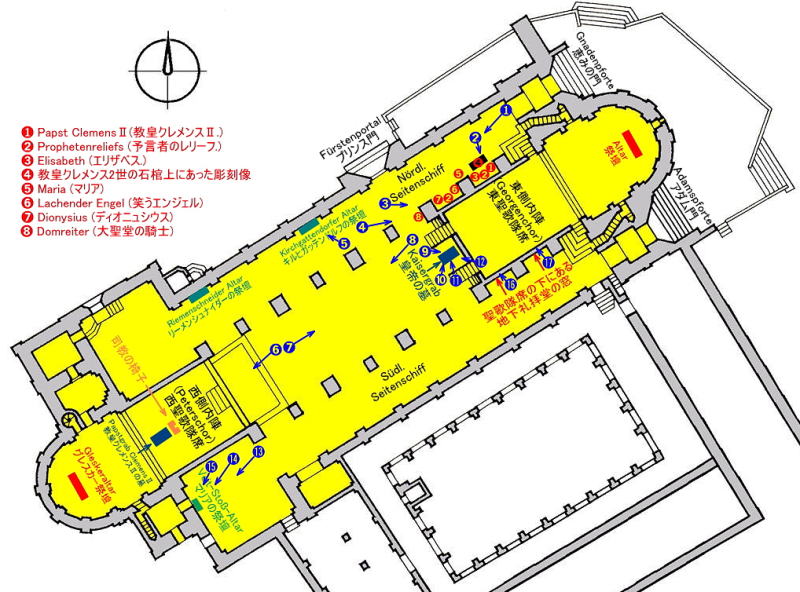

| 恵みの門 [Gnadenpforte] (13:13) 大聖堂には主要な門が3つ (プリンス門、恵みの門、アダム門) あるが、正門は身廊の北側にあるプリンス門で、大行列の間、または亡くなった司教が大聖堂に運ばれる時のみ開かれる。 現在、西側内陣 (Peterschor) の地下室は、亡くなったバンベルク大司教の埋葬地となっている。 「南西」MAPLay. B |

||

|

||

| 写真表示は右の数字をクリックして下さい。 |

||

|

||

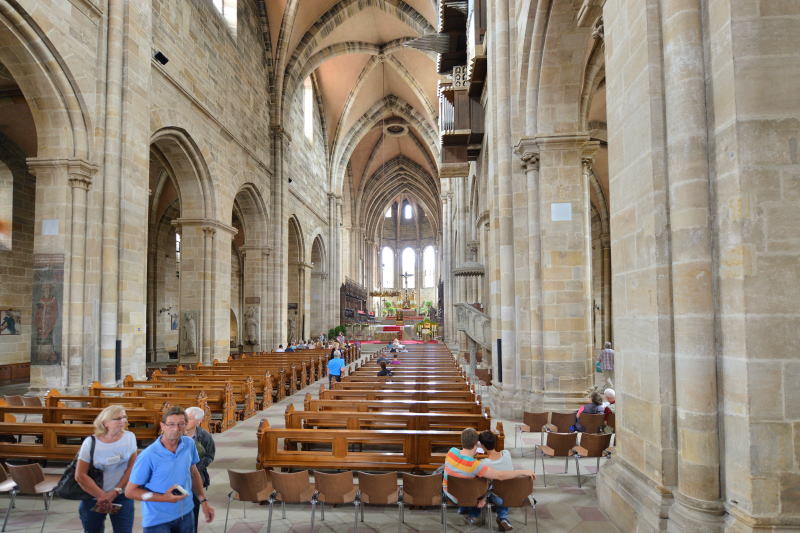

| 北側、側廊 [Nördl. Seitenschiff] <Plan 恵みの門 [Gnadenpforte] を入った所にある、エントランス・ホールからの眺め。 MAPLay. B |

||

|

||

| ゲオルク・聖歌隊席 [Georgenchor] の外壁 <Plan 左側壁の像は教皇クレメンスⅡ [PAPST CLEMENSⅡ] 、正面6体の像は予言者 [Prophetenreliefs] 、右側壁の像はエリザベス[ELISABETH] 。 正面3組6体の予言者の内、左2組つは信仰の真理に関する議論で示されている。 預言者ヨナ [Yonah] は彼の禿げた頭によって確認できる。 手に持つ旗 (巻物) には、おそらく新約聖書を指し示す預言からの文章が書かれていた。 MAPLay. B |

||

|

||

| 教皇クレメンス2世 [Papst Clemens II.] の彫刻像 <Plan この彫刻像は、合計6本の石柱に支えられて実際の教皇の墓の上にあった物だが、構造が不安定であったため、後に柱が分離され、彫刻像だけ、この場所に展示されている。 実際の教皇の墓は内陣にある大司教の玉座の後ろのに安置されており、立ち入り禁止になっている。 (関連) クレメンス2世(Clemens II, 1005年 - 1047年10月9日)は、ローマ教皇 (在位:1046年12月25日 - 1047年10月9日) 。名はモールスレーベンの (通称) スイドガー [Suidger] と呼ばれていた。 下ザクセンのホルンブルクに生まれる。モールスレーベン・ホルンブルク伯コンラート [Konrad] と、その妻アムルラート[ Amulrad] の子。 教皇となる以前、1040年から1046年までバンベルク (バイエルン地方の都市) の司教を務めた。 ローマ王*ハインリヒ3世は1046年12月20日に開催されたストリ教会会議の席上、教皇グレゴリウス6世の後任にスイドガーを指名。 スイドガーはクレメンス2世として教皇に即位する。 そしてすぐにハインリヒ3世に神聖ローマ帝国の帝冠を授けた。 この行為に対して教会改革論者らから批判を受けたものの、翌1047年にはローマにて教会会議を開催、シモニアに対する法令の発布などカトリック教会の改革を進めた。 参考出典:Wikipedia MAPLay. B * ローマ王とは、諸侯に選挙された神聖ローマ帝国君主が名乗った称号であり、ローマ教皇による正式な戴冠によって (西) ローマ皇帝となる前の君主を意味した。 |

||

|

||

| バンベルクの騎馬像 [Bamberger Reiter] <Plan 左端に、こちらを向いて立っている象は、教皇クレメンス2世 [Papst Clemens II.] の彫刻像。 その右の左方向を向いて柱に飾られている象は、マリア [Maria] 象。 その右の女性像は、笑うエンジェル [Lachender Engel] 。 その右のニッチ部にある6体の象は予言者。 写真の中央の騎馬像は、バンベルクの騎馬像 [Bamberger Reiter] として知られる彫像。 おそらくコンラート3世の時期に属するこれらの彫像は、ほぼ間違いなく1200年頃のものと考えられている。 バンベルク大聖堂は、ロマネスク様式からゴシック様式の過渡期を代表する建造物といわれ、聖堂内は「バンベルクの騎士」をはじめ、ドイツ・ゴシック彫刻の宝庫となっている。 MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルク・ライダー [Bamberger Reiter] (バンベルクの騎馬像) <Plan 中央の騎馬像は、別名、カテドラル・ライダー [Domreiter] (大聖堂の騎馬像) と呼ばれ、人々は何年もの間、この馬に乗った騎士が本当に誰であるかを推測しようとした。 彼はおそらく13世紀のハンガリー王スティーブン1世ではないかと考えられている。 作成者が不明なこの様な彫刻は、いくつかのリード砂岩ブロック [Schilfsandsteinblöcken*] から彫られ、おそらく1237年の新しい大聖堂の奉献の前に設置されたと考えられている。 騎馬像はもともと彩色されていたことが判っており、再現が試みられている。 (↓) MAPLay. B * 葦の砂岩 [Schilfsandstein] は、以前、葦 [Schilf] の化石が混入した砂岩だと誤解され、"Schilfsandstein" と名付けられたが、実際に含まれている化石はスギナ [Schachtelhalme] の化石であったことが、後に判明している。 "Schilfsandstein" は英語では "Reed Sandstone" と訳される。 |

||

|

||

| 再現が試みられた騎馬像 写真出典:Wikimedia Commons |

||

|

||

| キルヒガッテンドルフの祭壇 [Kirchgattendorfer Altar] <Plan もともとはキルヒガッテンドルフ教区の教会のために作られたマリア祭壇。 1510年頃の作品で、1708年までは祭壇として使用されていたが、後に教区では使用されなくなり、塔の地下に長く保管されていた。 1919年、資金が不足したために祭壇はシュタインヴィーゼン [Steinwiesen] 教区に売却されたが、高い修復費用を支払う余裕がなく、バンベルクの大司教区に転売された。 今日、このマリア祭壇はバンベルク大聖堂の名所の1つになっている。 当初、南・側廊の西の突き当たりに位置していたが、1937年の大聖堂の700年の奉献を祝うために、Obere Pfarre (MAP) からVeit Stoß の祭壇 の貸し出しを受け、これまでキルヒガッテンドルファーの祭壇が置かれていた場所に移された。(関連) そのため、キルヒガッテンドルファー祭壇は道を譲らねばならず、現在の位置 (北・側廊中央の壁面) に移されている。 MAPLay. B |

||

|

||

| キルヒガッテンドルフの祭壇 [Kirchgattendorfer Altar] 放射状の花輪の中心にいるのが、マリア [Maria] 。 向かって、マリア右にいるのは、剣を持つアレクサンドリアの聖カタリナ [Heiligen Katharina] 。 向かって、マリアの左にいるのは、聖杯 [独:Kelch] と聖餐に使用されるパン [Hostie] を持つ (聖杯の上にある丸いパン) 、ニコメディアのバルバラ [Barbara von Nikomedien] 。 祭壇の翼の内側は、マリアの生涯とイエスの子供時代の物語を示しており、左上にマリアへの受胎告知 [Verkündigung des Herrn] 、左下にキリスト降誕 [die Geburt Christi] 、右上に聖母マリアの訪問 [Mariä Heimsuchung] 、そして下部に王たちの礼拝 [Anbetung der Könige] からの浮き彫りがあ。 Predella (下図B) の中央にはマリアの死 [Der Tod Mariens] 、左側にはヨアヒムの犠牲 (生贄、お供え) の拒絶 [Die Zurückweisung des Opfers Joachims] 、右側にはマリアの宮詣で [Tempelgang] 。 (下の神話を参照) 翼を閉じた状態で、オリーブ山にいるキリストと彼の捕獲を見ることができる。 (↓) (神話) 『キリストの母マリアの両親には結婚後長らく子供ができなかったが、あるとき神殿を訪れたマリア父ヨアヒム [Joachim] が、そのことを祭司になじられ、供物の受け取りを拒否されている 《祭司に犠牲を拒否されるヨアヒム》 。 深く悲しんだヨアヒムは、家に帰らず、しばし荒野の羊飼いたちのもとで暮らす。 そこに天使が現れ、妻アンナ [Anna] が子を身ごもることを伝えた。 帰途についたヨアヒムは、エルサレムの金門でアンナと再会を果たす。 天使のお告げどおりアンナは妊娠し、やがてマリアが誕生する。 マリアが3歳になったとき、両親は彼女を神殿に預けた 《マリアの宮詣で》 。 神聖な環境で教育を受け乙女へと成長したマリアのもとに、ある日天使が現れ、神の子キリストを身ごもったことを告げる。』 女の子 (マリア) は3歳ではなく、10代として表現される事が多い。 上部の大祭司は教会を象徴し、"マリアの宮詣で" は、世俗的なものから神聖なものへの道を示している。 写真出典:Wikimedia Commons |

||

|

|

|

| 中世の頃の祭壇 B (黄色) の部分が Predella 。 図表出典:RDK |

翼を閉じた状態のキルヒガッテンドルフの祭壇 左上に "キリストの捕獲" 、左下に "オリーブ山にいるキリスト" 、右上に "マリアの死" 、右下に "エジプトへの脱出" が描かれている。 写真出典:Kirchengemeinde Gattendorf |

|

|

||

| グレスカー祭壇 [Gleskeraltar]*1 と西聖歌隊席 [Westchor] <Plan 教皇クレメンス2世 [Papst Clemens II.] の墓が安置されている西の内陣。 1046年12月24日に、彼は教皇に選ばれ、その後「クレメンスII」という名を冠した。 クレメンスII. は1047年10月9日にローマで死亡 (鉛中毒だったと考えられている) 。 彼の要請で、故郷であり、嘗て司教を務めたことのあるバンベルクに移され、大聖堂に埋葬された。 アルプスの北にある唯一の教皇の墓*2であり、灰色の大理石の石棺は西の内陣にある大司教の玉座の後ろのに安置されている。 (↓) 実は、この大聖堂には東西2つの祭壇があり、教皇の墓が安置されている西の祭壇 (グレスカー祭壇) が主祭壇とされている。 主祭壇は日が昇る東側に置かれるのが通常だが、東側の祭壇のある内陣前には皇帝ハインリヒ2世とその妻クニグンデ皇后の墓が安置されている。 東側の内陣と西側の内陣は身廊の床より高く造られており、高く造られた東内陣の下には古い礼拝堂が、西内陣の下にはバンベルク大司教の墓がある。 MAPLay. B *1 グレスカー祭壇は、1649年に彫刻家 "ジャスタス・グレスカー" [Justus Glesker] によって 金箔を塗った菩提樹の木で造られた磔刑像が飾られている。 左がマリア [Maria] 、中央がイエス [Jesu] 、イエスの足元がマグダラのマリア [Maria Magdalena] 、右が伝道者ヨハネス [Evangelist Johannes] 。 *2 1世紀、2世紀の教皇は聖ペトロの地下墓地に葬られたが、3世紀になると、カリストのカタコンベが教皇の埋葬地となり、4世紀、5世紀にはカリスト墓地のほかにプリシラ、バルビーナ墓地にも葬られた。 461年、教皇大聖レオの時から、教皇が聖ペトロ大聖堂の地下に葬られる習慣がほぼ定着している。 |

||

|

|

|

| 写真出典:Wikipedia | 写真出典:Wikipedia | |

|

||

| ゲオルク聖歌隊席がある東側内陣 <Plan 突き当たりの一段高くなった所は、ゲオルク聖歌隊席 [Georgenchor] がある東内陣。 東側の内陣は、神聖ローマ帝国を象徴する聖ゲオルク [Saint George] に捧げられており、内陣の前には皇帝ハインリヒ2世とその妻クニグンデ皇后の墓が安置されている。 東合唱団席はロマネスク様式で建てられており、後陣 [Apse] の上にある半ドームのフレスコ画は1928年にカール・カスパー [Karl Caspar] によって設計され、世界裁判官キリストをマンドルラ [Mandorla] の形で描いている。 ロマネスクと言うのは、「ローマ風の」という意味で、建築様式においては、後のゴシック建築に比べ、壁が厚い、窓が小さい、建物が低い、と言った特徴がある。 強いて言えば、建物の強度を壁の厚さで保っていたと言える。 MAPLay. B |

||

|

||

| ペテロ聖歌隊席がある西側内陣 <Plan 突き当たりの一段高くなった所は、ゴシック様式で建てられたペテロ聖歌隊席 [Peterschor] のある西側内陣。 西側の内陣は教皇を象徴する聖ペテロ [Saint Peter] に捧げられており、教皇クレメンス2世 [Papst Clemens II.] の墓が安置されている。 祭壇はグレスカー祭壇 [Gleskeraltar] によって飾られている。 ゴシック様式は、それ以前のロマネスク様式に比べ、壁が薄い、窓が大きい、建物が高い、と言った特徴がある。 この写真では、ロマネスク様式 (↑)に比べ天井が尖った形で造られており、天井に懸かる力を効率よく分散していることが分かる。 その結果、壁に掛かる力が減り、窓を広く採ることが可能となっている。 MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルク大聖堂の皇帝の墓 [Kaisergrab im Bamberger Dom] <Plan バンベルク大聖堂の創設者である、ハインリヒ2世 [Heinrich II.] と皇后クニグンデ [Kunigunde] の墓。 ハインリヒ2世は1146年に、クニグンデは1200年に、カトリック教会の聖人とされている。 カトリック教会において列聖には、殉教者を除いて、その人物の取次ぎによる奇跡(超自然的現象)が必要とされている。 そのため、聖人には奇跡に関する伝説が多く残されている。 尚、聖人になるには、通常は早くても本人の死後数十年、場合によっては数百年という長い年月をかけて調査は行われる。 棺の側面には、皇帝、皇妃の奇跡に関する伝説が彫刻で示している。 左のレリーフは、皇帝の魂の重さをめぐって、大天使ミカエルと悪魔の戦いが示されている。 大天使ミカエル [Erzengel Michael] が皇帝の魂の重さを量ろうとしたとき、悪魔達が皇帝とは反対側 (右) の天秤皿にぶら下がり邪魔をした。 その時、聖ローレンティウス [heilige Laurentius] が皇帝ハインリヒ2世の信心深い行為を象徴する聖杯を左の天秤皿に置いたところ天秤は皇帝側に傾いた。 (↓) 右のレリーフは、ハインリッヒがまだ皇帝になる以前、旅行中にベネディクト会最古の修道院であるモンテ・カッシーノの修道院を訪れ休憩を取った。 その際、キャラバン隊の馬を休ませるため、やむを得ず別のベネディクト会修道院のチャプタールームに馬を休ませた。 その行為に対し、聖ベネディクトは罰として膀胱結石 [Bladder stones] の病をハインリヒに与えた。 その後、皇帝になったハインリッヒ2世は、膀胱結石の再発に苦しみ、治療のため再びモンテ・カッシーノの修道院を訪れた。 皇帝は、聖ベネディクトの遺骨が今でもモンテ・カッシーノに埋葬されているかどうかを疑ったため、聖ベネディクトは皇帝ハインリッヒ2世の夢の中に現れ、自分は定書き通りに今でもこの地に埋葬されている事を伝えた。 聖ベネディクトは皇帝ハインリッヒ2世の睡眠中に訪れた証しとして、またハインリッヒの以前の過ちを許した証しとして、皇帝の膀胱結石を取り除き、その石を皇帝の手に握らせた。 そして、翌朝、皇帝ハインリッヒ2世が目を覚ましたとき、夢の中の出来事が夢でも幻想でもないことを確信した。(↓) 史実として、皇帝ハインリッヒ2世は、膀胱結石 [Bladder stones] の再発に苦しんでおり、モンテ・カッシーノの修道院で1022年にセルシアン切開 (Celsiana法) としてよく知られている会陰で膀胱切開を行う切石術 (開腹手術) を受けている。 しかし手術の甲斐無く、2年後の1024年7月13日に慢性疼痛性結石症で死亡している。 手術は、医師の修道士または南イタリアの理髪師* (サレルノの病院から招聘)によって行われたと言われている。 MAPLay. B * 中世の欧米諸国では理髪師は "barber surgeon"(理髪・外科医) と呼ばれ、外科的処置を行う外科医、歯科医師でもあった。 |

||

|

|

|

| 左のレリーフ 写真出典:Historisches Lexikon Bayerns |

右のレリーフ 写真出典:Historisches Lexikon Bayerns |

|

|

||

| 皇帝の石棺に付けられた石碑 <Plan (碑文↓) MAPLay. B |

||

| D. O. M. HVMANI GENERIS REDEMPTORI IESV CHRISTO HVIVS ECCLESIAE FVNDATORIBVS, TVTORIBVS, PATRONIS, DIVIS HENRICO ET KVNEGVNDAE CAESAREIS, ET VIRGINEIS CONIVGIBVS ARAM, TROPHOEVM, MONVMENTVM, SACRAVIT, EREXIT POSVIT, M. O. E. |

至善至高の神へ D [eo] O[ptimo] M [aximo] 人類の救い主であるイエス・キリスト、 この教会の創設者、保護者、後援者である 聖ハインリッヒ皇帝と聖クニグンデ皇妃 に捧げられた祭壇、記念碑、墓。 メルヒオール・オットー、司教 M [elchior] O [tto] E [piscopus] |

|

| 碑文 | 翻訳 | |

|

||

| 皇帝の墓の南側面に施された彫刻 <Plan カトリック教会において列聖には、殉教者を除いて、その人物の取次ぎによる奇跡(超自然的現象)が必要とされている。 そのため、聖人には奇跡に関する伝説が多く残されている。 尚、聖人になるには、通常は早くても本人の死後数十年、場合によっては数百年という長い年月をかけて調査は行われる。 左側のレリーフは、皇后クニグンデが姦通罪で告発された後、赤熱の鋤の刃の上を歩いている様子を示している。 皇后の足は無傷であったことから彼女の無実が証明された。(↓) 右側のレリーフは、皇后が聖ステファン教会 [Stephanskirche] (MAP) の建築者に賃金の支払う様子を示している。 労働者の間に、支払いの際に建築監督者の目を盗んで、賃金を余分に盗み取る者がいた。 長い間、泥棒の探索を続けていたが埒が開かず、ある日、 聖クニグンデは、賃金の支払いのためペーニッヒ [Pfennig] をボウルに入れ、自ら職人達の間を行き来し、賃金の支払いを行った。 その際、労働者は各自ペーニッヒの入ったボウルに手を差し入れ、賃金を受け取ったが、泥棒は以前と同じように数人分のペーニッヒを誰にも気付かれずに掴み取った。 しかし、彼がペーニッヒを掴み取ると、直ぐに彼の手は酷い火傷を負い、彼は家に逃げ帰った。 そして、家に帰って手を開いてみると手には1ペーニッヒのみが残っていた。(↓) MAPLay. B |

||

|

|

|

| 鋤の刃の上を歩くクニグンデ 写真出典:Historisches Lexikon Bayerns |

ボウルを右手に持つクニグンデ 写真出典:Historisches Lexikon Bayerns |

|

|

||

| バンベルク大聖堂の皇帝の墓 [Kaisergrab im Bamberger Dom] <Plan 収蔵されている数ある美術作品の中では、まずはこの教会の創設者である皇帝ハインリヒ2世 (死去1024) とその妻クニグンデ皇后 (死去1040) の壮麗な大理石の墓。 これは、1499年から1513年に彫刻家ティルマン・リーメンシュナイダー [Tilman Riemenschneider] が彫り上げたもので、彼の代表作と見なされている。 石棺の蓋の部分にはリーメンシュナイダー時代 (1500年頃) の貴重でファッショナブルな服を着せられた皇帝と皇后の等身大の姿が彫られている。 皇帝は皇帝の記章を持ち、クニグンデは統治者の杖を持っている。 そして、2頭のライオンが足元に紋章入りの盾を持っている。(↓) ティルマンが担当した彫刻は、蓋の部分のみで、側面の彫刻は弟子が担当したと言われているが、定かではない。 石棺の東側面 (写真では右側面) に、「皇帝の死」のレリーフがあるが、このシーンは、皇妃クニグンデと宮廷の一部のメンバーが死にゆく皇帝を悼む様子を示している。 皇帝ハインリヒ2世は死のベッドに横たわり、皇妃クニグンデは布で涙を拭いている。 皇帝の足元には、変装した悪魔が人差し指を大きく広げて誘惑している。 皇帝ハインリヒ2世は妻クニグンデを指で差し、妻を処女として受け入れ、処女として遺したと伝えた。(↓) 史実として、皇帝ハインリヒ2世は、出先のゲッティンゲン [Göttingen] 近くのプファルツ州グローナ [Pfalz Grona] (MAP)で激しい結石発作の再発に襲われ、その地に留まることを余儀なくされた。 そして、1024年7月13日、最終的に慢性疼痛性結石症で亡くなった。 大理石で造られた石棺は、大聖堂で数回移動した後、1971年から中央身廊の東端 (東内陣の前)に安置されている。 MAPLay. B |

||

|

|

|

| 写真出典:Historisches Lexikon Bayerns | 写真出典:Historisches Lexikon Bayerns |

|

|

||

| ヴェイト・ストスの祭壇 [Veit Stoss Altar] <Plan この祭壇は、1520/23年製作のヴァイト・ストス [Veit Stoß] (1450より前-1533年死亡) のマリアの祭壇 [Marienaltar] または クリスマスの祭壇 [Weihnachtsaltar] で、祭壇は元々、芸術家のヴァイト・ストス [Veit Stoß] の息子アンドレアス・ストス [Andreas Stoß] が修道院長として務めていた、ニュルンベルク [Nürnberg] のカルメル会修道院 [Karmelitenkloster] (MAP) のカルメル会教会 [Karmelitenkirche] のために父ヴァイト・ストス [Veit Stoß] が製作した物。 しかし、1524年、ニュルンベルクで宗教改革が行われたため、修道院は閉鎖され、息子のアンドレアス・ストスと彼の兄弟の多くは都市から追放さた。 その結果、祭壇は宙に浮いた状態になっていた。 追放された、アンドレアス・ストスは暫くオーストリアのヴォイツベルク[Voitsberg] (MAP) に赴任いていたが、1526年に現在のバンベルク Obere Pfarre 教会 (聖母教会) (MAP) に転任してきた。 そして、ニュルンベルクの工房に保管されていた祭壇を1543年、 Obere Pfarre (聖母教会) 教会のために購入し、祭壇は394年間 Obere Pfarre (聖母教会) 教会に祀られていたが、1937年、大聖堂の奉献700年を祝うため、バンベルク大聖堂へ恒久的に貸し出される事になった。 その代わりに Obere Pfarre 教会はバンベルク大聖堂に保管されていたティントレットの祭壇画を受け取った。 MAPLay. B |

||

|

||

| ヴェイト・ストスの祭壇 [Veit Stoss Altar] <Plan MAPLay. B |

||

|

||

| ヴェイト・ストスの祭壇 [Veit Stoss Altar] <Plan 作品は、リンデン (菩提樹、シナノキ) の木を彫刻した翼 (観音開き) のある祭壇で、真ん中の少し右下にある小さなヴォールトの一番上のキーストーンに、製作年 (1523) と名前を署名している。 祭壇は完全ではなく、上部の "爆風" [Gesprenge] と下部の "祭壇上の飾台" [Predella] を欠いた状態になっている。 (恐らく左の翼も無くなっていたと思われる。) 1543年に、ニュルンベルクからバンベルクのObere Pfarre 教会 (聖母教会) (MAP)に運ばれる途中、盗難に遭ったものと考えられている。 (少なくとも、1787年の絵では既に現在レイアウトになっていた。) その後、1937年にバンベルク大聖堂に恒久的に貸し出され、現在に至っている。 (↓) 元々は明るいリンデンの木で出来ていた祭壇は、何度か改造されており、明るい色調から黒色への変化は、スペインのモンセラートの黒い聖母像と同じように、キャンドルの煙に長期間さらされたためと考えられ。 プレデラ [Predella] とゲスプレングス [Gesprenge] の一部は教区博物館に展示されている。 描写の中心にあるのは、キリストまたは聖母の誕生であり、新しく生まれた赤ん坊のイエスが、かわいらしい天使や羊飼いに囲まれた柱の前にいる。 シーンは都市建築の前で、手前の人物、特にマリアは、ほぼ全て三次元で仕上げられている。 左側の翼の上には、"エジプトへの脱出" 、右側の翼の上には浅浮き彫りで、"マリアの誕生" のレリーフがある。 左下のレリーフは "東からの王によるイエスの崇拝" を示し、右側には "神殿でのキリストの姿" を示している。 MAPLay. B |

||

|

|

|

| 1520年のVeit Stoßの祭壇画 製作当初の絵では、Predella と Gesprenge は存在しており、向かって左の翼の上段には、"マリアへの受胎告知" 、下段には "聖母マリアの訪問" が描かれている。 しかし現在の祭壇には、これらのレリーフは存在しない。 ニュルンベルクからバンベルクに運ばれる途中、左の翼は盗難に遭ったと考えられている。 右の翼の上段には、"賢者による礼拝" 、下段には"神殿での赤ん坊イエス" が描かれている。 現在の祭壇では、レリーフの位置が入れ替えられ、無くなったレリーフは右の翼の裏 (翼を閉じた状態では表) にあったレリーフで代用している。 |

現在のVeit Stoßの祭壇 左図と比べると、上部の "爆風" [Gesprenge] と下部の "祭壇上の飾台" [Predella] にあったレリーフが無くなっている。 また、左の翼にあった "マリアへの受胎告知" と "聖母マリアの訪問" のレリーフも無くなっており、代わりに "エジプトへの脱出" と "マリアの誕生" が左右の翼の上段に嵌め込まれている。 この2つのレリーフは、右翼の裏側 (翼を閉じた状態では表側) にあったレリーフをここに移したため、他と違って簡素な浅浮き彫りとなっている。(↓) |

|

|

|

|

| 1787年頃のVeit Stoßの祭壇画 バンベルクのObere Pfarre 教会 (聖母教会) (MAP) に祀られていた頃のVeit Stoßの祭壇画。 この頃のレリーフのレイアウトは現在の祭壇と同じだが、上部に ゲスプレングス [Gesprenge] (爆風) の一部が残っている。 |

Veit Stoß祭壇の想像図 (1) 1543年に、ニュルンベルクからバンベルクのObere Pfarre 教会 (聖母教会) (MAP)に運ばれて来た頃の祭壇。 因みに、Veit Stoßは、1533年に亡くなっており、製作者本人による修復は不可能であった。 |

|

|

|

|

| Veit Stoß祭壇の想像図 (2) 無くなっていた左側の翼を作製し、右上段のレリーフを左翼の下段に移す。 |

Veit Stoß祭壇の想像図 (3) 右翼の裏側 (翼を閉じた状態では表) にあった、浅浮き彫りのレリーフを左右翼の上段に移す。 その後、1937年にバンベルク大聖堂に恒久的に貸し出され、現在に至っている。 |

|

|

||

| 東聖歌隊席の下にある地下礼拝堂 <Plan 東合唱団の下の地下の地下室には、司教グンターフォンバンベルク [Gunther von Bamberg] とキングコンラート3世 [König Konrad III] の墓があり、今でも洗礼のために使用されている噴水 (井戸) もある。 古い井戸は恐らく大聖堂が建設 (1004年) される以前から、ここに存在しており、その後も、大聖堂の地下室の一部として残されている。 この地下室は、大聖堂の建物の最も古い部分で、ここから大聖堂の建設が始まった。 MAPLay. B |

||

|

||

| 東聖歌隊席の下にある地下礼拝堂 <Plan 今でも洗礼のために使用されている1000年以上前の噴水 (井戸) 。 MAPLay. B |

||

|

||

| 大聖堂の丘の位置関係 新宮殿は、4棟を2つの建設段階に分けて建てられた。 ヨハン・フィリップ・フォン・ゲブサッテル王子司教 (司教領主) [Fürstbischof* Johann Philipp von Gebsattel] (1599-1609) の下で、1602年から1611年にルネッサンス様式で2つの西棟 (翼) が建てられ、1697年から1703年の間はロサン・フランツ・フォン・シェーンボルン王子司教 (司教領主) [Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn] (1693-1729)の下で、建築家レオンハルト・ディエンツェンホーファー [Leonhard Dientzenhofer] の助けを借りて、2つの東棟 (翼) がバロック様式で建てられた。 1803年からは王室の住居となっている。 |

||

|

||

| バンベルク大聖堂 [Bamberger Dom] (13:31) 大聖堂の見学を終え、新宮殿のバラ園に向かう途中、振り返って撮影。 中央のやや右にある門は、大行列の間、または亡くなった司教が大聖堂に運ばれる時のみ開かれる門で、プリンス門 [Fürstenportal] と呼ばれる正門。 見学者は時計の下にある "恵みの門" [Gnadenpforte] から入る。 「南」MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルク大聖堂 [Bamberger Dom] (13:31) 「南南東」MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルク大聖堂 [Bamberger Dom] と 旧宮殿 [Alte Hofhaltung] (13:31) 写真の中央に、大聖堂に隣接して建っている建物は、歴史ある中世の旧宮殿で、15世紀からハインリヒ2世皇帝の宮殿の敷地に建てられた、司教の嘗ての住宅と農場の建物で構成されている。 現在はバンベルク市が管理するフランケン地方の歴史博物館として使われている。 中世から現代までの絵画や美術作品、市民文化や19世紀の旧市街の模型などが展示されている。 嘗ては、王子司教* (領主司教) [Fürstbischof] の居城であった。 「南西」MAPLay. B * 王子司教 (領主司教) [独:Fürstbischof] [英:Prince Bishop] は、君主 [prince] としての権限を有する司教 [prince-bishop] で、権力によって、世俗的 (宗教などの神聖領域に反する) な判断を下す司教が多くいた。 |

||

|

||

| 旧宮殿 (左) と 新宮殿 (右) (13:31) 前方の門を潜り抜けると、バラ庭園 [Rosengarten] に至る。 「北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルク新宮殿 [Neue Residenz Bamberg] (13:31) 新しい住居は、4棟を2つの建設段階に分けて建てられた。 ヨハン・フィリップ・フォン・ゲブサッテル王子司教 (司教領主) [Fürstbischof* Johann Philipp von Gebsattel] (1599-1609) の下で、1602年から1611年にルネッサンス様式で2つの西棟 (翼) が建てられ、1697年から1703年の間はロサン・フランツ・フォン・シェーンボルン王子司教 (司教領主) [Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn] (1693-1729)の下で、建築家レオンハルト・ディエンツェンホーファー [Leonhard Dientzenhofer] の助けを借りて、2つの東棟 (翼) がバロック様式で建てられた。 1803年からは王室の住居となっている。 現在は、皇帝広間と様々な司教の部屋が見学できるようになっている。 その他の部分は、州立美術館と図書館に割り当てられている。 「北北西」MAPLay. B * 王子司教 (司教領主) [独:Fürstbischof] [英:Prince Bishop] は、君主 [prince] としての権限を有する司教 [prince-bishop] で、権力によって、世俗的 (宗教などの神聖領域に反する) な判断を下す司教が多くいた。 |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:33) バラ園の建設前は、16世紀にルネッサンス庭園が敷地内にあり、1733年に王子司教フリードリヒ・カール・フォン・シェーンボルン ブーフハイム [Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim] の下でバロック庭園に改築された。 庭の計画は、有名な建築家バルタザール・ノイマン [Balthasar Neumann] に委託され、ロココ様式のガーデンパビリオンは、マスタービルダーのヨハン・ヤコブ・マイケル・キュッヘル [Johann Jakob Michael Küchel] が手がけた。 古代神話をテーマにした彫刻 (1760年-1761年) は、フェルディナンド・ディーツ [Ferdinand Dietz] によって制作されている。 「北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:33) 西洋シナノキ (菩提樹) に囲まれた庭園に、50種類のバラの木が約4500本、植えられている。 「西北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:33) 「西北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:34) 南ドイツのバイエルン州にあるバンベルク。 その旧市街は、第二次世界大戦の戦禍をを免れ、奇跡的に中世の景観が維持されているという理由から、1993年に世界遺産に登録されている。 「北」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:34) ドイツでも最もすばらしく、無傷に保存された歴史的な市街地であり、1993年にユネスコの世界遺産に登録されている。 「北北東」MAPLay. B |

||

| バンベルクの世界遺産が占める範囲 Bergstadt (丘陵の町) 、Inselstadt (島の町) 、Gärtnerstadt (庭師町、 園芸家町) の境界は、それぞれ "左・レグニッツ川" [Linker Regnitzarm] と "右・レグニッツ川" [Rechter Regnitzarm] が境界線となっている。 (カーソルを図の上に置くと現在地図に置き換わる) |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:34) 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:34) 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:34) 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:35) 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:35) 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:36) 中央の丘 "Michaelsberg" の上に建っている建物は、ミヒャエルスベルク修道院 [Kloster Michaelsberg] 。 ハインリヒ2世は『フランコニアのローマ、バンベルク!』と、バンベルクの7つの丘 (↓) をローマの7つの丘に準え、バンベルクの街を称えたと言われているが、その一つが、ミヒャエル修道院が建っている ミヒャエルの丘[Michaelsberg] 。 そして、左手のバラ園 (撮影場所) も、、その一つである 大聖堂の丘 [Domberg] に位置している。 「西北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バンベルクの7つの丘 [Die sieben Hügel in Bamberg] ❶ Stephansberg (シュテファンスベルク) ❷ Kaulberg (カウルベルク) ❸ Altenburg* (アルテンブルク) ❹ Jakobsberg (ヤコブスベルク) ❺ Michaelsberg (ミヒャエルスベルク) ❻ Abtsberg (アブツベルク) ❼ Domberg (ドンベルク) * -burg は城塞を意味し、-berg は山 (丘) を意味する。 因みに城館は-schloss と記される。 |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:36) 「北北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:36) 「北北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:36) 「北」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] から観る旧市街 (13:36) 「北西」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:37) 「東南東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:38) 「南」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:38) 「南南東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:38) 新宮殿の右の棟と左の棟を比較すると、窓の造り等が、異なっているのが分かる。 これは建てられた時期が異なるためで、右の棟はヨハン・フィリップ・フォン・ゲブサッテル王子司教の下で、1602年から1611年にルネッサンス様式で建てられ、左の棟は1697年から1703年の間にはロサン・フランツ・フォン・シェーンボルン王子司教の下で、建築家レオンハルト・ディエンツェンホーファー [Leonhard Dientzenhofer] の助けを借りて、バロック様式で建てられているためである。 (関連) 「南南東」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:38) バラ園の建設前は、16世紀にルネッサンス庭園が敷地内にあり、1733年に王子司教フリードリヒ・カール・フォン・シェーンボルン ブーフハイム [Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim] の下でバロック庭園に改築された。 庭の計画は、有名な建築家バルタザール・ノイマン [Balthasar Neumann] に委託され、ロココ様式のガーデンパビリオンは、マスタービルダーのヨハン・ヤコブ・マイケル・キュッヘル [Johann Jakob Michael Küchel] が手がけた。 古代神話をテーマにした彫刻 (1760年-1761年) は、フェルディナンド・ディーツ [Ferdinand Dietz] によって制作されている。 「北」MAPLay. B |

||

|

||

| バラ庭園 [Rosengarten] (13:39) 「北西」MAPLay. B |

||

|

||

| 大聖堂広場 [Domplatz] にて (13:41) 大聖堂の丘 [Domberg] の見学を終え、バスの駐車場へ向かう。 「南南西」MAPLay. B |

||

|

||

| エリザベーテン通り [Elisabethenstraße] (13:45) 突き当たりの壁上の木立は、先程まで見学していた、バラ園の菩提樹。 「西南西」MAPLay. B |

||

|

||

| エリザベーテン教会 [Elisabethenkirche] (13:46) 聖エリザベス [St. Elisabeth] のスピタル教会 [Spitalkirche] (病院教会) 。 「南東」MAPLay. B |

||

|

||

| エリザベーテン通り [Elisabethenstraße] (13:46) 「北北東」MAPLay. B |

||

|

||

| エリザベーテン通り [Elisabethenstraße] (13:47) 右の黄色い建物は刑務所。 「北東」MAPLay. B |

||

|

||

| リンカー・レグニッツァルム[Linker Regnitzarm] (左・レーグニッツ川) (13:47) レーグニッツ川は中州を挟んで左右に分かれているため、上流からみて左の川を "リンカー・レグニッツァルム" 、右の川を、レッヒター・レグニッツァルム [Rechter Regnitzarm] と呼んでいる。 「北東」MAPLay. B |

||

|

||

| リンカー・レグニッツァルム[Linker Regnitzarm] (左・レーグニッツ川) (13:47) 対岸に見えるのは、小ベネチアと呼ばれる、旧漁師の住宅群。 川に面したバルコニーでは、嘗て、漁網を干したり、修繕したりしていた。 また、トイレはバルコニーの隅に設けられているとの事。 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| リンカー・レグニッツァルム[Linker Regnitzarm] (左・レーグニッツ川) (13:47) 右の道は "アム・ラインリット" [Am Leinritt] と呼ばれる道で、嘗て、馬が列をなして船をロープで上流まで引き上げていた。 因みに、Leinritt は "der Ritt an den Leinen" を意味する。 「東北東」MAPLay. B |

||

|

||

| リンカー・レグニッツァルム[Linker Regnitzarm] (左・レーグニッツ川) (13:47) 右の黄色い建物は刑務所で、窓には鉄格子が嵌められ、屋根と壁には監視カメラが設けられている。 「東」MAPLay. B |

||

|

||

| リンカー・レグニッツァルム[Linker Regnitzarm] (左・レーグニッツ川) (13:48) 「北北東」MAPLay. B |

||

|

||

| ムスシュ通り [Mußstraße] で乗車 (13:55) これより次の目的地、ローテンブルク [Rothenburg] へ向かう。 「北北西」MAPLay. B |

||

|

||

| マルクグラーフェン通り [Markgrafenstraß] (車窓から) (15:15) ローテンブルクへ向かって走る、バスの車窓からの風景。 「南」MAPLay. B |

||

|

||

| ローテンブルク・オプ・デア・タウバー [Rothenburg ob der Tauber] 中央駅 (車窓から) (15:57) 入口の上に DB と表示されているのは、Deutsche Bahn AG (ドイツ鉄道株式会社) の略称。 Bahn は鉄道を、AG は株式会社を意味する。 因みに、ドイツには、"Rothenburg " と名の付く地名は数ヶ所あるので、区別するため "ob der Tauber" (タウバー川の上の) を付記してある。 「東」MAPLay. B |

||

| ローテンブルク[Rothenburg] ローテンブルク・オプ・デア・タウバー [Rothenburg ob der Tauber] (注:ドイツにはローテンブルクと名の付く地名が数カ所あるので、それらと区別するため、正式に "オプ・デア・タウバー" まで付記してある。) と呼ばれる街で、ドイツ南部のバイエルン州ミッテルフランケンのアンスバッハ郡にある大規模郡都市 (MAP) 。 ローテンブルクの起源は、現在は一市区となっているデットヴァング [Detwang] (MAP) にあった。 この小教区は、970年頃にライニガーという名の東フランケン地方の貴族によって創設された。 この貴族が、タウバー川を望む丘の上に (oberhalb der Tauber) 城を建てたことが、現在の地名である "ob der Tauber " の由来である。 "Rothenburg ob der Tauber" は「タウバーの上の赤い要塞」と言う意味で、"Rothenburg" はドイツ語の "rot" (赤)と "burg" (要塞)に、"Tauber" はタウバー川 (MAP) に由来している。 因みに、"Tauber" は、ケルト語で "dubra" (「黒い」または「暗い」)に由来する。 現在、要塞の跡地は、ブルク公園 [Burggarten] (MAP) になっている。 因みに、ローテンブルクは、多くの観光客がやって来る世界的観光都市でありながら、何故かユネスコの世界遺産に指定されていない。 第2次世界大戦による破壊のため、オリジナルが少なくなっている事が主因? 第二次世界大戦の終戦直前の1945年3月31日、ローテンブルクは、16機のアメリカ空軍機の爆撃を受け多くが破壊された。 この爆撃作戦の本来の目標は、エーブラハ (MAP) であったが、霧に覆われていたため攻撃できず、このため代わりの目標として、軍事的意義を持たない、ローテンブルクが攻撃された。 かつての米国国防省副長官ジョン・ジェイ・マックロイは、ローテンブルクへの進軍に際して、デーヴァーズ将軍の部隊による砲撃が計画されたのだが、これを阻止したという話がある。 彼は、戦前にこの街を訪れ、この中世都市に魅了された母親の話で、この街を知っていたという。 また、ドイツ軍守備隊長の "Thommes" 少佐はヒトラーの「全ての街は最後まで戦え」との命令を無視し、降伏した。 これによって、砲撃による街の完全破壊は免れ、4月17日、ドイツが降伏する3週間前に、米軍が街を占領した。 戦後、全世界から再建のための寄付が寄せられ、街は旧態に忠実に再建された。 アメリカからも多額の再建資金援助が行われ、この時の寄付者の名前は、市壁 [Stadtmauer]の内側通路に掲示されている。 ローテンブルクと愛媛県内子町は、2011年09月02日に姉妹都市となっている。 |

|

|

|

| ガルゲンガッセ [Galgengasse] (車窓から) (16:00) 前方の門は、旧市街地区への乗り入れ口、ガルゲン門 [Galgentor] 。 14世紀に建てられた門で、門から20m手前の車道上に、嘗て絞首刑台があった。 "Galgengasse" の "Galgen" は絞首台、"gasse" は路地を意味する。 「東北東」MAPLay. C |

|

|

|

| レーダーガッセ [Rödergasse] (車窓から) (16:01) 前方の門は、レーダー門 [Rödertor] 。 主門塔は、14世紀に建造。 1615年に、二重の塀、三つのアーチ形門、跳ね橋、が主門塔の外側に増築補強されている。 これらには、よく保存された税関と見張り小屋が付いている。 因みに、"Röder" は中世の頃、ローテンブルクが帝国自由都市であったために持っていた、裁判制度を意味している。 語尾の "gasse" は路地、"tor" は門を意味している。 「東南東」MAPLay. C |

|

|

|

| ゲルラッハ鍛冶屋 [Gerlachschmiede] (車窓から) (16:01) 通りの左側の建物が ゲルラッハ鍛冶屋。 ゲルラッハの鍛冶屋は、ローテンブルクで最も魅力的な木組みの家の1つで、窓の切妻とカラフルな紋章が印象的。 建物は愛らしいレプリカで、1945年の空襲で完全に破壊され、1951年以来、繊細な切妻、かわいらしい窓、カラフルな紋章が再現されている。 戴冠したヘビの紋章は、伝説的なゲルラックの鍛冶屋であるゲオルク・ゲルラッハ [Georg Gerlach] 自身が作成している。 1967年から閉鎖され、その後は個人の手に渡っている。 ( 逆方向からの写真) 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| ウンターレ・シュミード・ガッセ [Untere Schmiedgasse] (車窓から) (16:03) "Untere Schmiedgasse" の "Untere" は下、"Schmied" は鍛冶屋、"gasse" は路地を意味する。 通りの突き当たりに見えている塔は、ジーバース塔 [Siebersturm] 。 「南南東」MAPLay. C |

|

|

|

| プリンツホテル ローテンブルク (16:20) [Prinzhotel Rothenburg] 一旦、部屋に荷物を置き、市内見学に向かう。 MAPLay. C |

プリンツホテル ローテンブルク (16:20) [Prinzhotel Rothenburg] MAPLay. C |

|

|

| レーダーシュ [Röderschütt] 通り (16:34) 右側の壁は市壁 [Stadtmauer]。 レーダーシュ通りは、市壁に沿って ガルゲン門 [Galgentor] から ジーバース塔 [Siebersturm] まで続く通り。 因みに、"schütt" は瓦礫を意味する言葉で、嘗て市壁建設の際、瓦礫がこの通りの彼方此方に積まれていたため付けられた名前と思われる。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| レーダーシュ [Röderschütt] 通り (16:34) 左側の壁は市壁 [Stadtmauer]。 レーダーシュ通りは、市壁に沿って ガルゲン門 [Galgentor] から ジーバース塔 [Siebersturm] まで続く通り。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| 宿泊ホテルの プリンツホテル ローテンブルク [Prinzhotel Rothenburg] (16:35) 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| レーダーガッセ [Rödergasse] (16:36) 前方の門は、レーダー門 [Rödertor] 。 主門塔は、14世紀に建造。 1615年に、二重の塀、三つのアーチ形門、跳ね橋、が主門塔の外側に増築補強されている。 これらには、よく保存された税関と見張り小屋が付いている。 因みに、"Röder" は中世の頃、ローテンブルクが帝国自由都市であったために持っていた、裁判制度を意味している。 語尾の "gasse" は路地、"tor" は門を意味する。 「東南東」MAPLay. C |

|

|

|

| レーダーガッセ [Rödergasse] (16:36) 中央に見えるアーチ型の門は、レーダーボーゲン [Röderbogen] 、その右後方に見える塔は、マルクストゥルム [Markusturm] 。 これらは、両方とも最初の環状市壁 [Stadtmauer]の建設に沿って1200年頃に建立された(↓) 。 レーダーボーゲンは市壁の門の中で、最も美しい門の一つとされている。 マルクス塔は昔、監獄として用いられていた。 "Röderbogen" の"Röder" は上述の通りローテンブルクの裁判制度を意味し、"bogen" は、建築においては、アーチを意味する。 "Markusturm" の"Markus" は "St. Mark's" を意味し、"turm" は塔を意味する。 英訳すれば、"St. Mark's Tower" (聖マルコの塔) となる。 「西」MAPLay. C |

|

|

|

| 1200年頃の市壁 [Stadtmauer] (青線) と "Röderbogen/Markusturm" (赤丸) との位置関係 ローテンブルクは、帝国のコンラード3世が1142年に城を建て、以来シュタウフェン家の所有となる。 1172年に都市権を得てから市壁が建設された。 レーダーガッセの |

|

|

|

| レーダーボーゲン と マルクス塔 [Röderbogen und Markusturm] (16:38) 中央に見えるアーチ型の門は、レーダーボーゲン [Röderbogen] 、その右後方に見える塔は、マルクストゥルム [Markusturm] 。 これらは、両方とも最初の環状市壁 [Stadtmauer]の建設に沿って1200年頃に建立された。 レーダーボーゲンは市壁の門の中で、最も美しい門の一つとされている。 マルクス塔は昔、監獄として用いられていた。 (↓) "Röderbogen" の"Röder" は上述の通りローテンブルクの裁判制度を意味し、"bogen" は、建築においては、アーチを意味する。 "Markusturm" の"Markus" は "St. Mark's" を意味し、"turm" は塔を意味する。 英訳すれば、"St. Mark's Tower" (聖マルコの塔) となる。 (上段の地図を参照) 「西」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクストゥルム [Markusturm] 13世紀に建てられた、石造りの4階建ての建物で、、 屋根は寄棟になっており、地下には牢獄がある。 いわゆる、かつての刑務所タワー。 写真出典:Wikimedia Commons |

|

|

|

| ハーフェンガッセ [Hafengasse] (16:41) ハーフェンガッセは、ハフナー [Hafner] (陶芸家) が、この路地 [Gasse] で、商いをしていた事から名付けられたと言われているが、定かではない。 「東」MAPLay. C |

|

|

|

| ハーフェンガッセ [Hafengasse] (16:41) ハーフェンガッセは、ハフナー [Hafner] (陶芸家) が、この路地 [Gasse] で、商いをしていた事から名付けられたと言われているが、定かではない。 前方に見えている黒い木骨造の家は、マルクト広場に面して建つ "マリエン薬局" [Marien-Apotheke] 。 「西」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Market Square] (16:42) 英語では "Market Square" (マーケット広場) 。 催し物などがあると、ここで市が開かれる。 「北北西」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Markt platz] (16:42) マルクト広場に面して建っている左の建物は、市庁舎 [Rathaus] で、 様式の異なる2つの建物から 構成されている。 後方 (西) の白い建物は、ゴシック様式で1250年~1400年に建てられ、前方 (東) の茶色の建物は、火災 (1501年) で焼失した部分を1572~1578年にルネッサンス様式で再建したためである。 尚、正面のアーケードは、1681年にバロック様式で増築されいる。 市庁舎は1945年の爆撃で東の部分は焼失したが、焼失前の様式で1948年-1954年に再建されている。 仕掛け時計のある右の白い建物は1446年創建の建物で、嘗ては、市参事会員酒場 [Ratstrinkstube] であったが、現在は ツーリストインフォメーション [Touristinformation] になっている。 建物に取り付けられた仕掛け時計は、午前 10 時から午後 10 時まで毎時間、「マイスタートゥルンク (市長の見事な一気飲み) 」の伝説的史実のシーンを再現している。 「北北西」MAPLay. C マイスタートゥルンク [Meistertrunk] ドイツ南部、バイエルン州ローテンブルク [Rothenburg ob der Tauber] のマルクト広場に位置する、市参事会酒宴館 [Ratstrinkstube] の建物の3階にある名物の仕掛け時計は、毎日決まった時間に時計の左右の窓が開き、人形が現れ、大きな杯でワインを飲み干す仕草をする。 これは、次のようなローテンブルクの過去のエピソードによる。 『17世紀の三十年戦争 (1618-1648) でプロテスタント側についたローテンブルク市は、カトリック軍に包囲され、防戦空しく占領された。 占領したカトリック軍のティリー将軍は、町の破壊と、指導者の市参議会員の反逆罪による処刑を宣告した。 これをやめさせようと、市民が極上のフランケンワインを3.25ℓの容器になみなみとついで差し出したところ、将軍は、この大杯のワインを一気に飲み干す者がいたら、死刑囚を特赦すると申し渡した。 この申し出に進み出たローテンブルクの元市長のゲオルク・ヌッシュ [Georg Nusch] は、見事ワインを飲み干し、町の破壊と市参議会員の処刑を免れた。』 このワインの一気飲みが「マイスタートゥルンク」で、伝説として現在に伝わっている。 このからくり時計の人形のうち、向かって右がワインの大杯を抱えた元市長のヌッシュ、左は占領軍のティリー将軍。 ローテンブルクではこの故事にちなんで、毎年初夏の聖霊降誕祭に「マイスタートゥルンク祭り」が行われている。 因みに、"Meistertrunk" の "Meister" は親方的存在 (市長) を、"trunk" は飲み物 (ワイン) を指す。 |

|

|

|

| 黒く塗られた部分が、1945年に爆撃されたエリア。 ローテンブルは、ドイツで最も人気のある観光地の1つで、年間250万人以上の観光客が訪れるが、多くの訪問者は、ローテンブルクの中世の建築遺産のほぼ半分が1945年に破壊されたことに気づいていない。 破壊された建物は再建されているが、忠実に以前の姿に再建されたのは、歴史的価値のある建築遺産のみである。 出典:Joshua Hagen |

|

|

|

| 聖ヤコブ教会 [St.Jakobs Kirche] (16:51) 教会内には、フリードリヒ・ ヘルリン [Friedrich Herlin] の作品で、主祭壇の "12使徒祭壇" [Zwölfbotenaltar] やティルマン・リーメンシュナイダー [Tilman Riemenschneider] の作品で、 "聖血の祭壇" [Heilig Blut Altar] 、"ルートヴィッヒ・フォン・ トゥールーズ祭壇" [Ludwig von Toulouse Altar] 及び "マリア戴冠式の祭壇" [Maria-Krönungs-Altar] がある。 この教会は、ゴシック様式で、1311年に建設が開始され、クリンゲン路地 [Klingengasse] (MAP) を跨ぐ形で建設されているのが特徴的。 「北北東」MAPLay. C |

|

|

|

| ツーリストインフォメーション [Touristinformation] (16:55) 中央の白い建物は、1446年創建の建物で、、嘗ては、市参事会員酒場 [Ratstrinkstube] であったが、現在は ツーリストインフォメーション [Touristinformation] になっている。 建物に取り付けられた仕掛け時計は、午前 10 時から午後 10 時まで毎時間、「マイスタートゥルンク (市長の見事な一気飲み) 」の伝説的史実のシーンを再現している。 (関連) 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| 市庁舎 [Rathaus] (16:56) マルクト広場に面して建っている正面の建物は、市庁舎 [Rathaus] で、 様式の異なる2つの建物から 構成されている。 後方の白い建物は、ゴシック様式で1250年~1400年に建てられ、前方の茶色の建物は、火事で焼失した部分を1572~1578年にルネッサンス様式で再建したためである。 尚、正面のアーケードは、1681年にバロック様式で増築されいる。 (関連) 「西」MAPLay. C |

|

|

|

| 嘗ての市参事会員酒場 [Ratstrinkstube] (17:02) 現在は ツーリストインフォメーション [Touristinformation] になっている。 建物に取り付けられた仕掛け時計は、1910年以降、主時計の左右にある2つの窓が午前10時から午後10時まで1時間ごとに開き、「マイスタートゥルンク (市長の見事な一気飲み) 」の伝説的史実のシーンを再現している。 (関連) このからくり時計の人形のうち、向かって右がワインの大杯を抱えた元市長のヌッシュ、左は占領軍のティリー将軍。 尚、縦に並ぶ文字盤等は、上から1768年に取り付けられた "日時計" と "帝国自由都市の紋章" ( "双頭の鷲" の胸にはローテンブルクの紋章がある) 、その下の2つは、1683年に取り付けられた "日を示すカレンダー" と "主時計" 。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| 市庁舎での "マイスタートゥルンク" に因んだ観光イベント (17:09) まず、マイスタートゥルンク [Meistertrunk] についての解説があり、大きなグラスに入ったワイン (フランケンワイン) を皆で順繰りに飲んでいくだけの観光イベント。 飲み始めると全てのドアが閉じられ、皆が飲み終わるまで退出させないと言ったジョーク・パフォーマンスもある。 MAPLay. C マイスタートゥルンク [Meistertrunk] 『17世紀の三十年戦争でプロテスタント側についたローテンブルク市は、カトリック軍に包囲され、1631年10月30日に防戦空しく占領された。 占領したカトリック軍のティリー将軍は、町の破壊と、指導者の市参議会員の反逆罪による処刑を宣告した。 これをやめさせようと、市民が極上のフランケンワインを3.25ℓの容器になみなみとついで差し出したところ、将軍は、この大杯のワインを一気に飲み干す者がいたら、死刑囚を特赦すると申し渡した。 この申し出に進み出たローテンブルクの元市長のゲオルク・ヌッシュ [Georg Nusch] は、見事ワインを飲み干し、町の破壊と市参議会員の処刑を免れた。』 このワインの一気飲みが「マイスタートゥルンク」で、伝説として現在に伝わっている。 因みに、三十年戦争の後、ローテンブルクはペストの大流行で、人口の約半分が失われた。 そのため、帝国からも見放され、約200年の間、ローテンブルクは眠ったままになっていた。 ローテンブルクが中世のままの美しい町並みを残す事が出来たのは、その為とも考えられる。 |

|

|

|

| イベントの様子 (17:13) MAPLay. C |

イベントの様子 (17:15) MAPLay. C |

|

|

| イベントの様子 (17:18) MAPLay. C |

|

|

|

| 帝国会館 (皇帝の間) [Kaisersaal] (17:20) マイスタートゥルンク [Meistertrunk] フェスティバルでは、毎年、ペンテコステの週末に、この市庁舎内にある、帝国会館で史劇が上演される。 (↓) 舞台の正面に掲げられている紋章は帝国自由都市の紋章。 1350年に皇帝から徴税権と関税権を認められ、この頃からローテンブルクは帝国自由都市とみなされるようになった。 毎週土曜日には、この会館でクラッシック・コンサートが開かれている。 MAPLay. C 愛媛県の内子町とドイツ・ローテンブルク市は1986年頃から付き合いはあったが、2011年09月02日に、この市庁舎内の "カイザーザール" (皇帝の間) で姉妹都市盟約の調印式典が行われ、正式に姉妹都市となっている。 |

|

|

|

| 毎年開かれる "マイスタートゥルンク [Meistertrunk]" フェスティバルの様子 1631年10月29日から30日にかけて起こつた歴史的出来事が、劇化されたのは1881年のことで、以来、戦争中に中断された時期を除いて毎年市民の手によって演じられている。 『マイスター ・トゥルンク』劇は市庁舎の大広間、カイザーザール (皇帝の間) で行われる。 写真出典:Wikimedia Commons |

|

|

|

| オーベレ・シュミードガッセ (上・鍛冶屋路地) [Obere Schmiedgasse] (17:33) 30分間の自由行動で、市庁舎周辺を散策。 「南南東」MAPLay. C |

|

|

|

| ケーテ・ウォルファルト [Käthe Wohlfahrt] (17:43) 30分間の自由行動で、市庁舎周辺を散策。 一年中クリスマスの雰囲気が味わえる店 "Käthe Wohlfahrt - Weihnachtsdorf"。 市庁舎の直ぐ南西にある、クリスマス・ショップ。 (MAP) MAPLay. C クリスマスツーの起源 クリスマスツリーを飾るのは近世になってからで、ドイツが起源である。 樹木に捧げ物を吊すのは古いゲルマンの習わしで、これは宗教改革以前からドイツにあった。 針葉樹の緑は冬の枯れた野山の中で、春の若菜を想わせる希望の色。 人々は冬至の日に針葉樹などの常緑の枝を森から切りだして家の戸口や部屋の中に立てた。 木の緑には生命力があると信じられていたからである。 このゲルマン信仰は聖書の生命の樹と結びつき、冬至の行事とキリスト生誕祭が重なり、クリスマスの木となつた。 ローテンブルクでいつからクリスマスツリーを立てるようになったのかは記録にないが、ツリーの歴史も町によって様々で、分かっていることでは、1605年にドイツのエルザス地方 (現フランス領のアルザス地方) でツリーが立てられており、これが世界最初のクリスマスツーとされている。 18世紀になるとドイツの "プファルツ選帝公" の娘 "リーゼロッテ" [Lieselotte] がオルレアン大公に嫁いで、フランスにクリスマスツリーを広めた。 ツリーがイギリスに渡ったのは19世紀のこと、あのヴィクトリア女王の夫君コーブルク (フランケン地方東北部) 出身のアルベルト殿下が立てたのが最初と言われている。 モミの木の代わりにドイツトウヒが使われることもある。 モミはドイツ語でタンネ [Tanne] 、トウヒはフィヒテ [Fichte] と言う。 どちらも常緑樹で真冬の最中でも緑の葉をつけ、力強さと枯れることのない永遠の生命を感じさせる。 天に届くかと思われる巨木と地の底に深く根を張るモミ。 モミの木は古代ゲルマン信仰の聖なる樹木で、力と永遠の象徴である。 トウヒを使うのはモミより安価で手に入りやすいからで、今日でもハルツ山地やテューリンゲン地方では豊富なトウヒをツリーにしている。 参考書籍:ドイツ・ロマンティック街道物語 (実業之日本社) 因みに、この本の執筆者の一人、千葉県出身の "ふみ子・ヴォルファルト" [Humiko Wohlfahrt] さんは、この店 (ケーテ・ウォルファルト社) の副社長。 |

|

|

|

| マルクト広場(中央広場) [Marktplatz] (18:01) 市庁舎前の建物。 左から5番目の焦茶色の建物は、バウマイスターハウス [Baumeisterhaus] (MAP) と呼ばれるレストラン。 1596年に建てられた、古い建物で、第二次世界大戦でも被害を受けていない。 嘗ては、貴族の家であった。 "Baumeisterhaus" の名は、建築家の家と言う意味で、嘗て市庁舎を建てた建築家が住んでいた事に由来する。 「東南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 嘗ての市参事会員酒場 [Ratstrinkstube] (18:01) 現在は ツーリストインフォメーション [Touristinformation] になっている。 建物に取り付けられた仕掛け時計は、午前 10 時から午後 10 時まで毎時間、「マイスタートゥルンク (市長の見事な一気飲み) 」の伝説的史実のシーンを再現している。 (関連) このからくり時計の人形のうち、向かって右がワインの大杯を抱えた元市長のヌッシュ、左は占領軍のティリー将軍。 「北北西」MAPLay. C |

|

|

|

| ゲオルク噴水 [Georgsbrunnen] (18:02) 水深 8mで10万リットルの容量を持つゲオルク噴水は、1446年に造られたローテンブルクで最大の噴水。 以前は、重要な飲料水貯水池で、住民の生命の基盤であった。 今日でも噴水には世界中から多くの観光客が訪れ、観光スポットになっている。 水は現在でも飲むことが出来、飲用に樋が取り付けられている。 頂に聖ゲオルクの騎馬像と竜が飾られたルネサンス様式の柱は1608年に後付けされている。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| ゲオルク噴水 [Georgsbrunnen] (18:03) 「東南東」MAPLay. C |

|

|

|

| Marien-apotheke/Jagstheimerhaus (18:04) 右の、看板に "Marien-apotheke" と書かれた家は、1812年以来、薬局を経営しているが、嘗ては "Jagstheimer市長" の家であった。 この家は、ジャグストハイマー市長のために1488年に建てられたもので、1513年、マクシミリアン1世皇帝 (多数の高貴なゲストの中で最も著名な人物) がここに滞在した事がある。 この家には、美しいオリエル [Oriel] のある装飾的な木骨造りの切妻と、豪華な装飾が施されたギャラリーの手すりを含む風光明媚な中庭があり、現在は個人所有でありながら、ローテンブルクで最も美しい貴族の家の1つとされている。 「南南西」MAPLay. C |

|

|

|

| ケース・ウォルファート - クリスマス村 [Käthe Wohlfahrt - Weihnachtsdorf] (18:05) 市庁舎の直ぐ南西にある、クリスマス・ショップ。 (MAP) 「南東」MAPLay. C ドイツのクリスマス サンタクロースはドイツ語で "ザンクト・ニコラウス" [Sankt Nikolaus] 、聖ニコラウスである。 ドイツではサンタクロースは12月24日ではなく、12月5日の夜から6日の未明にかけてやって来る。 この聖人は紀元三百年頃の 小アジア (現在のトルコ) のミュラ [Myra] (MAP) という町の司教で、彼を祭る日は12月6日 (誕生日ではなく命日) 。 ニコラウスはたいへん情深い聖人だったために子どもの守護神として崇められるようになった。 子どもたちの前に現れるのはその前夜で、 白い長い髭をはやした司教の姿をし、ループレヒトという恐ろしい姿のお供を連れている。 良い子には長靴に入る程度の小さなプレゼントを置いていく。 そして悪い子には鞭を置いていく。 つまり、 どんな子にもプレゼントを配っていく現代のサンタクロースと違って、教育者的なサンタである。 ところで、サンタクロースが12月6日前夜に来てしまつたら、世界中の子どもたちがプレゼントをもらう12月24日、ドイツの子どもたちは寂しいではないか。 ところが24日もプレゼントをもらえるようになつている。 "クリストキント" [ChristusKind] 、つまり「幼いキリスト」が子どもたちにプレゼントを置いていってくれるのだ。 プレゼントは子どもたちの枕元にではなく、クリスマスツリーの下に置かれる。 そしてツリーを美しく飾り付けていつてくれる。 あるいはモミの木に飾られた沢山のろうそくに火を灯していってくれる。 子どもたちは "クリストキント" の姿を見ることは出来ないが、美しい鈴の音を聞いて "クリストキント" がやって来たことを知るのだ。 クリスマスの起源は、ドイツ人の祖先であるゲルマン社会に遡る。 ドイツのクリスマスがヨーロッパ諸国に伝わり、さらに海を越えてアメリカへ渡ってそれが逆輸入されヨー ロッハへ戻ってきている。 ゲルマン人の間では、祖先の霊と太陽を敬う祭りがあった。 冬至の頃、家の祭壇にロウソクを灯して祖先の霊を迎え、料理を作って霊を暖かくもてなすと、祖先の霊は家を守り暖かな冬を与えてくれると信じられていた。 冬至の日を境に太陽は再び誕生し、地上は少しづつ明るさを取り戻す。 これとは別に、ローマの古い暦の冬至にあたる12月25日は太陽神ミトラ生誕の祭日である。 キリスト教はローマ帝国内で力のあった、このミトラ教に対抗するため、4世紀の末、キリストの誕生を12 月25日とした。 その後ゲルマン民族の西移動が進み、またキリスト教は東へ北へと伝播し、結果として古いゲルマンの祭りとキリスト生誕の日が結びついてクリスマスとなった。 参考書籍:ドイツ・ロマンティック街道物語 (実業之日本社) 因みに、この本の執筆者の一人、千葉県出身の "ふみ子・ヴォルファルト" [Humiko Wohlfahrt] さんは、この店 (ケーテ・ウォルファルト社) の副社長。 |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート (鉄兜) [Hotel Eisenhut] (18:05) 15世紀と16世紀の4つの貴族の家から成る、伝統的な4つ星ホテル。 この建物は、"Herrngasse" (貴族の旦那通り) を挟んで南側にある建物。 ホテル アイゼンフートは、"Herrngasse" (貴族の旦那通り) を挟んで、北側に1軒と南側に3軒が、分かれて建っている。 「南南西」MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:06) 日本の皇族も宿泊している、有名なホテル。 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:06) MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:07) 左の壁に飾られている絵は、"アントン・ホフマン" [Anton Hoffmann] の1930年の作品。 MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:08) 壁に飾られている絵は、1631年10月30日のマイスタートゥルンク [Meistertrunk] の様子を模した "アントン・ホフマン" [Anton Hoffmann] の1896年の作品。 MAPLay. C マイスタートゥルンク [Meistertrunk] 『17世紀の三十年戦争でプロテスタント側についたローテンブルク市は、カトリック軍に包囲され、1631年10月30日に防戦空しく占領された。 占領したカトリック軍のティリー将軍は、町の破壊と、指導者の市参議会員の反逆罪による処刑を宣告した。 これをやめさせようと、市民が極上のフランケンワインを3.25ℓの容器になみなみとついで差し出したところ、将軍は、この大杯のワインを一気に飲み干す者がいたら、死刑囚を特赦すると申し渡した。 この申し出に進み出たローテンブルクの元市長のゲオルク・ヌッシュ [Georg Nusch] は、見事ワインを飲み干し、町の破壊と市参議会員の処刑を免れた。』 このワインの一気飲みが「マイスタートゥルンク」で、伝説として現在に伝わっている。 |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:08) 壁に飾られている絵は、1631年10月29日から30日にかけて起こった、マイスタートゥルンク [Meistertrunk] の様子を模した "アントン・ホフマン" [Anton Hoffmann] の1896年の作品。 同じく、アントン・ホフマンの1926年作、「1631年10月30日のローテンブルクの嵐」と名付けられたオリジナルの作品も所有している。 (↓) MAPLay. C |

|

|

|

| "1631年10月30日のローテンブルクの嵐" [Der Sturm auf Rothenburg o.T. 30. Okt.

1631] (1926年の作品) 写真出典:CARROTS AND TIGERS |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:09) テーブル上には、ゲスト・カードが展示されおり、中央には著名人のリストが入った額が飾られている。 中央に、一際、大きな字で "徳仁" と書かれたゲスト・カードが展示されている。 MAPLay. C |

|

|

左の写真は、上段のリストの入った額を拡大 したもので、上から11行目に、 "Prinz Naruhito Hironomiya" (殿下・徳仁・浩宮)と書かれている。 "徳仁 (なるひと)" は名前で、"浩宮" は称号。 昭和62年 (1987年11月) 27才の時に、 「ベルリン日独センター」の開所式に 出席されるため、ドイツを訪れた際、 ベルリン滞在後,ミュンヘン, ローテンブルクといった 南ドイツにも足を運ばれ、 ローテンブルクでは、このホテル "アイゼンフート" [Hotel Eisenhut] に宿泊されている。 当時は、まだ明仁 (あきひと) 皇太子の 長男としての時代であったが、1年余り後 の、1989年1月に祖父が崩御し、父・皇太 子明仁親王が第125代天皇に即位した。 これに伴い、皇位継承順位が1位となり、 徳仁親王は皇太子となっている。 (2015年7月現在) |

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:09) MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:10) テーブル上には、ゲスト・カードが展示されおり、中央には著名人のリストが入った額が飾られている。 中央に、一際、大きな字で "徳仁" と書かれたゲスト・カードが展示されている。 これは、徳仁親王が 昭和62年 (1987年11月) 27才の時に、「ベルリン日独センター」の開所式に出席されるため、ドイツを訪れた際、ローテンブルクにも立ち寄り、このホテルで宿泊されている。 MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:10) 右の壁に飾られている絵は、1926年アントン・ホフマン [Anton Hoffmann] 作の、「1631年10月30日のローテンブルクの嵐」と題された、オリジナル作品。 MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:10) MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] のバルコニー (18:12) 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:12) 「北北東」MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] のバルコニー (18:13) 「北西」MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] のバルコニー (18:13) 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート [Hotel Eisenhut] (18:13) MAPLay. C |

|

|

|

| ホテル アイゼンフート (鉄兜) [Hotel Eisenhut] (18:15) 15世紀と16世紀の4つの貴族の家から成る、伝統的な4つ星ホテル。 真ん中の建物は、"Herrngasse" (貴族の旦那通り) を挟んで北側にある建物。 ホテル アイゼンフートは、"Herrngasse" (貴族の旦那通り) を挟んで、北側に1軒と南側に3軒が、分かれて建っている。 「北北西」MAPLay. C |

|

|

|

| ヘレンガッセ [Herrngasse] (貴族の旦那通り) (18:18) この通りは、ローテンブルクで最も幅の広い通り。 "Herrn" は、貴族、領主、役人、有力な大商人、等を指す言葉で、嘗て、この通りには多くの有力者が住んでいた。 そのため、どの建物も背が高く、間口も広く建てられている。 因みに、左の塔のある建物は、1309年に奉献されたローテンブルクのフランシスコ修道会教会 [Franziskanerkirche] 。 通りの右側の、水色の建物は "シュタウチェ・ハウ ス" [Staudtsche Haus] と呼ばれる貴族の館で、中世に迎賓館の役目を果たしていた。 窓に見事な鉄格子がはめられ、壁の記念額にはドイツ皇帝のカール5世やフェルディナンド1世ら、ここに滞在した王侯貴族らの名前が記されている。 (↓) 「西北西」MAPLay. C |

|

|

|

| "シュタウチェ・ハウ ス" [Staudtsche Haus] の鉄格子と壁の記念額 出典:リンク先 |

|

|

|

| ヘレンガッセ [Herrngasse] (貴族の旦那通り) (18:19) 通りに面した切妻屋根の下は倉庫になっている。 屋根の下の壁面から通りに向かって突き出した梁の先端には、ロープを吊した滑車が付いており、このロープに荷を吊して、屋根裏への荷物を上げ下ろししていた。 これは 他の中世都市にも見られるが、食糧不足に備えて、およそ一年分の穀物を屋根裏の倉庫に保管するよう法律で義務付けられていたためである。 「北東」MAPLay. C |

|

|

|

| ヘレンブルンネン [Herrenbrunnen] (ヘレンの噴水) (18:19) ヘレンブルンネン [Herrenbrunnen] は、 1595年からヘレンガッセ [Herrngasse] にあり、後期ルネサンスに属する造りになっている。 柱の上には、頭に金の王冠をかぶり、2つの尾をもつ人魚が、手に金の杖を持って立っている。 この噴水の水は山から? (タウバー川から?) 管で導かれ、町の北端にあるクリンゲン門 [Klingentor] (MAP) の銅製の貯水タンクに一旦、蓄えられ、そこから町の各井戸 (噴水) へ、飲料水や消火用水として給水されていた。 水源はセキュリティーのため、一般には知らされず、市長のみが知っていた。 嘗ては、この周辺で牛市場が開かれていた。 中世の頃、この噴水でバプテスマ (本来のバプテスマではない) が行われた。 小さなロールパンを焼いたパン屋は、いわゆるバプテスマに耐えなければならなかった。 椅子に縛られたり、檻に閉じ込められたりして、彼らは公衆のあざけりの下で何度か水に浸された。 因みに、高さ30メートルを超える "Klingen塔" は、16世紀から実用的な目的で使用されている。 1594年に、銅製のタンクで給水塔に改造され、市内の各井戸 (噴水) に水を供給していた。 クリンゲン門 [Klingentor] の名は、急勾配に下る峡谷に由来し、人々は峡谷を常に "クリンゲ" と呼んでいた。 「東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城塞門 [Burgtor] の内門 (18:22) 「南西」MAPLay. C |

|

|

|

| 城塞門 [Burgtor] の内門 (18:22) ローテンブルクは高い丘 (海抜400m) に開けた中世の町で、町の西端、タウバー溪谷に向かって突き出した今日のブルク庭園は、嘗ては城が建っていた。 その城は1356年の大地震によって壊れ、残った部分は後に、"ブラジウス礼拝堂" [Blasiuskapelle] となって今日に至っている。 城がなくなった後の1360年頃に、その遺跡の石を利用して門を強化し、市壁 [Stadtmauer] の中を守った。 「南西」MAPLay. C |

|

|

|

| 城塞門 [Burgtor] の内門 (18:22) 内側の門扉内に組み込まれた「針の穴」と呼ばれる 小さな戸は、夜間一人用の通路として使われていた。 門扉は内開きで、開いた状態で右の壁際にある。(↓) 「南西」MAPLay. C |

|

|

|

| 「針の穴」と呼ばれる小さな戸 ローテンブルクのように市壁 [Stadtmauer]で囲まれた町では、暗くなると市門を閉ざし、外部の人間を一切、町に入れなかった。 夕方教会の鐘が激しく鳴って閉門を告げると、野良仕事をしている人も作業を止めて家に帰らなければならなかった。 遅れてやって来た人が中に入れる唯一のチヤンスは、門番が出す幾つかの問いに、完璧に答えることだつた。 無事に合格した者だけが、この"針の穴"から入れてもらえた。 画像出典:YouTube |

|

|

|

| 城塞公園 [Burggarten] からの眺め (18:24) 今日の城塞公園の場所に、1142年、ホーエンシュタウフェン家が帝国城塞を建てたが、1356年の地震によりほとんど崩壊してしまい、唯一、ブラジウス礼拝堂 [Blasiuskapelle] (MAP) だけが地震の後で修復されている。 城塞公園からは、旧市街とタウバー渓谷の眺めが一望できる。 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城塞公園 [Burggarten] からの眺め (18:25) この城塞の下、約100mにタウバー川 [Tauber] が流れており、この辺り一帯をタウバー渓谷と呼んでいる。 この渓谷には、川に沿って、"タウバー・リヴィエラ" [Tauber riviera] と呼ばれる、景観の良い遊歩道が続いている。 (↓) 「東南東」MAPLay. C |

|

|

|

| タウバー・リヴィエラ [Tauber riviera] OpenStreetMap |

|

|

|

| 城塞公園 [Burggarten] からの眺め (18:25) タウバー渓谷とローテンブルク旧市街。 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城塞門 [Burgtor] の外門 (18:27) 塔の上部は紋章で装飾されている。 1356年に地震により城が崩壊し、その遺跡の石を利用して1360年頃に建造されている。 「北東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城塞門 [Burgtor] の外門 (18:27) 両側の衛舎は16世紀末の建造。 なお中央の塔はローテンブルクで最も高い市望塔となっている。 「北東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城壁 [Burgmauer] (18:29) 城塞門の左側 (北西側) の城壁。 右のオレンジ色の壁は、左の衛舎の壁。 城塞門の右側の城壁は建物の壁が兼ねている。 (↓ ) 「北東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城塞門 [Burgtor] の外門 (18:31) 外門には、"お面" の様な開口部があり、攻撃者に向かって熱い瀝青 (アスファルト、ビッチ等) を注ぎかけることができた。 その左右に、縦溝があるのは、嘗て、跳ね橋を吊すための鎖を通してあったが、今は使われていない。 (↓) 「北北東」MAPLay. C |

|

|

|

| 錘によって動く跳ね橋 | 滑車によって動く跳ね橋 |

|

|

| 城塞門 [Burgtor] の外門 (拡大写真) (18:31) 外門には、"お面" の様な開口部があり、攻撃者に向かって熱い瀝青 (アスファルト、ビッチ等) を注ぎかけることができた。 ドイツ語で、"ペヒ・ナーゼ" [Pechnase] (ビッチの鼻) と呼ばれ、運の悪いことをペヒ (ピッチ) と呼んでいる。 その左右に、縦溝があるのは、嘗て、跳ね橋を吊すための鎖を通してあったが、今は使われていない。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| ブルクガッセ [Burggasse] (城塞路地) (18:34) 「北北東」MAPLay. C |

|

|

|

| ブルクガッセ [Burggasse] (城塞路地) (18:35) 城壁沿いに、中世犯罪博物館 [Mittelalterliches Kriminalmuseum] へ向かう。 「東」MAPLay. C |

|

|

|

| 犯罪博物館 [Kriminalmuseum] (18:39) 話は違うが、この道を100mほど行ったところに、ローテンブルクで英雄と言われた、ゲオルク・ヌッシュ [Georg Nusch] 元市長が住んでいた家がある。(関連) (MAP) 今は、ローター ハーン [Roter Hahn] (赤い雄鶏) と呼ばれるホテルになっている。 「東南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 犯罪博物館の中庭にある水責め用の檻 (道路から塀越しに見る) (18:42) この博物館は刑事に関してはドイツで最も充実しており、十二世紀から十九世紀に至る法律と刑罰、そして当時の生活様式の総括的な展示を誇っている。 犯罪博物館の中庭に展示されている、水攻め用の檻。 嘗て、目方をごまかし、パンを小さく焼いたパン屋を水攻めにしていた器具。 (関連) 当時の法律は地方によって異なり、身分や階級によっても異なっていた。 また修道院内での出来事や聖職者たちの事件は教会の裁判にかけられていた。 さらに自由都市や大学内でも規則があり、そこだけの特権としていた。 つまりそれぞれの世界で独自の法律を作っていたわけで、中世とはそんな時代であった。 「東南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 犯罪博物館のパンフレット |

|

|

|

| プレーンライン [Plönlein] (18:47) "Plönlein" の "Plön" はラテン語の "planum" に由来し、意味は平面を表す。 語尾の "-lein" は指小辞といわれるもので、「小さいもの、かわいらしいもの」を表す。 要約すれば、「小さな広場」となる。 この「小さな広場」は写真の中央に見える、分岐した2つの道と1軒の家に囲まれた三角地にある。 この三角地には噴水があり、一見すると、多くの観光地にある、単なる飾り物と思われがちだが、中世の頃には、この噴水は、飲み水や消火用水など、生活にとって、非常に重要な水源であった。 その為、市民は "Plönlein" と愛情をこめて呼んでいた。 または、"Plönlein" には噴水を意味する語は含まれていないが、意訳として、「噴水の小さな広場」と訳されている場合もある。(↓) 因みに、英語の "plane" もラテン語の "planum" に由来している。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| プレーンライン噴水 [PlönleinBrunnen] (小さな広場の噴水) 写真出典:Wikimedia Commons |

|

|

|

| プレーンライン/ジーバーの塔 [Plönlein/Siebersturm] (18:48) ドイツの最も美しい中世の町並みのひ とつである "プレーンライン" (上記) は、昔から 写真のモチーフとして人気を博している。 その後ろにある "ジーバー" の塔は1385年頃に建てられた塔で、"ジーバー" の名は、嘗て、この塔で、小麦の製粉を行っていた業者の名に由来していると言われている。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| ジーバーの塔/プレーンライン/コーボルツェラー門 [Kobolzeller Tor] (18:49) 中央の塔は "ジーバーの塔" (上記) 、その右に見える木骨造の家の前にある小広場が、"プレーンライン" (上記) 、その右の一段下がった通りにある門が、"コーボルツェラー門" [Kobolzeller Tor] 。 "コーボルツェラー門" [Kobolzeller Tor] は、1360年頃に建造された市門で、空濠 (からぼり) と、嘗て、「悪魔の説教壇」と呼ばれる四側面に囲まれた部分を持ち、町で最も興味深い防御設備の一つとなっている。 この門は、かつてタウバー川渓谷に沿ってローテンブルクの下にあった小さなコボルツェル [Kobolzell] の集落にちなんで名付けられている。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| ヘレンガッセ [Herrngasse] (貴族の旦那通り) (18:55) この通りは、ローテンブルクで最も幅の広い通り。 "Herrn" は、貴族、領主、役人、有力な大商人、等を指す言葉で、嘗て、この通りには多くの有力者が住んでいた。 そのため、どの建物も背が高く、間口も広く建てられている。 「西南西」MAPLay. C |

|

|

|

| 旧市庁舎 [Rathaus] (18:55) 「西」MAPLay. C |

|

|

|

| 旧市庁舎と議会飲酒室 [Rathaus und Ratstrinkstube] (18:55) 左が旧市庁舎で、右の白い建物は議会飲酒部屋。 「北北西」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Market Square] (18:55) 「北北東」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Market Square] (18:55) 「東北東」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Market Square] (18:56) 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Market Square] (18:57) 「南南西」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Market Square] (18:57) 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| マルクト広場 [Market Square] (18:58) 「西南西」MAPLay. C |

|

|

|

| "ガルゲン路地" [Galgengasse] と "白い塔" [Weißer Turm] (19:01) "Galgengasse" の "Galgen" は絞首台、"gasse" は路地を意味する。 嘗て、この通りの東の端に、絞首台があった。 「東北東」MAPLay. C |

|

|

|

| "ガルゲン路地" [Galgengasse] と "白い塔" [Weißer Turm] (19:01) "白い塔" [Weißer Turm] は、12世紀に建造された第一市壁 [Stadtmauer] の市門。(関連) 塔の左に隣接する木組の建物は、昔「ユダヤ人舞踏館」と呼ばれ、旅館でもあった。 中世の頃、ユダヤ人社会の中心地としての役目を果たしていた。 「東北東」MAPLay. C |

|

|

|

| 夕食のレストラン [Hotel Rappen - Pfannkuchen-Kuchel] (19:11) 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 夕食のレストラン [Hotel Rappen - Pfannkuchen-Kuchel] (19:47) MAPLay. C |

|

|

|

| 市壁 [Stadtmauer] 上の歩哨通路からの眺め (20:23) 夕食後、レストランから宿泊ホテルまでの帰路、市壁上の歩哨通路を歩いてみた。 ガルゲン門 [Galgentor] から歩哨通路に上り、"トーマス塔" [Thomasturm] と "女性たちの塔" [Weiberturm] を通り、レーダー門 [Rödertor] で下りて、少し戻るとホテルに行き着く。 中央に見える塔は、"トーマス塔" [Thomasturm] 。 その右に、民家の屋根の上に少し顔を出しているのが、"女性たちの塔" [Weiberturm] 。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| "女性たちの塔" [Weiberturm] から見た宿泊ホテル (20:27) 宿泊ホテルのプリンツホテル ローテンブルク [Prinzhotel Rothenburg] を通り越し、降り口のあるレーダー門 [Rödertor] へ向かう。 因みに、"女性たちの塔" [Weiberturm] の名は、塔の東側 (市壁外) に女性のための刑務所があった事に由来する。 「北西」MAPLay. C |

|

|

|

| レーダー門 [Rödertor] (20:29) レーダー門で階段を下り、市壁 [Stadtmauer] 沿いに少し戻ると、ホテルに帰り着く。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| 宿泊ホテルのプリンツホテル ローテンブルク [Prinzhotel Rothenburg] (20:30) 右手に連なる壁は、先程、歩いてきた歩哨通路のある市壁 [Stadtmauer]。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| 夜の散策 (22:06) レーダーボーゲン と マルクス塔 [Röderbogen und Markusturm] 。 「西北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:21) ヘレンガッセ [Herrngasse] (貴族の旦那通り) 。 「西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:27) マルクト広場 [Markt platz] 。 「北北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:36) ジーバーの塔/プレーンライン/コーボルツェラー門 [Kobolzeller Tor] 中央の塔は "ジーバーの塔" 、その右に見える木骨造の家の前にある小広場が、"プレーンライン" 、その右の一段下がった通りにある門が、"コーボルツェラー門" [Kobolzeller Tor] 。 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:39) ドイツの最も美しい中世の町並みのひ とつである "プレーンライン" は、昔から 写真のモチーフとして人気を博している。 その後ろにある "ジーバー" の塔は1385年頃に建てられた塔で、"ジーバー" の名は、嘗て、この塔で、小麦の製粉を行っていた業者の名に由来していると言われている。 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:41) プレーンライン [Plönlein] 。 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:43) プレーンライン [Plönlein] 。 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:47) プレーンライン [Plönlein] 。 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:49) ウンターレ・シュミードガッセ [Untere Schmiedgasse] 通りにある、"KätheWohlfahrt" の支店 "リトル・クリスマス・ショップ" [Der Kleine Weihnachtsladen] 。 「南南東」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:58) マルクト広場 [Markt platz] 。 「北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (22:59) マルクト広場 [Markt platz] 。 「西南西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (23:01) マルクト広場 [Markt platz] 。 「西北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (23:06) マルクト広場 [Markt platz] 。 「南南西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (23:08) マルクト広場 [Markt platz] 。 「南西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (23:10) マルクト広場 [Markt platz] 。 「南南東」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (23:12) ヘレンガッセ [Herrngasse] (貴族の旦那通り) 。 「西北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (23:14) マルクト広場 [Markt platz] 。 「北」MAPLay. D |

|

|

|

| 夜の散策 (23:19) レーダーボーゲン と マルクス塔 [Röderbogen und Markusturm] 。 「西北西」MAPLay. D |

|