7月14日

ベルリン (ホテル) ~ マイセン ~モーリッツブルク城 ~

ドレスデン (劇場広場、ツヴィンガー宮殿、旧市街) (宿泊)

旅の栞(ドイツ)

7月14日

ベルリン (ホテル) ~ マイセン ~モーリッツブルク城 ~

ドレスデン (劇場広場、ツヴィンガー宮殿、旧市街) (宿泊)

![]()

![]()

![]()

| ベルリンの宿泊ホテル "Tryp by Wyndham Berlin City East" ホテルで朝食を済ませ、マイセンへ向かう。 |

|

|

|

| 朝食の食堂 (06:39) MAPLay. A |

ホテル周辺の散策 (07:05) 「南南西」MAPLay. A |

|

|

| ホテル周辺の散策 (07:07) 「北北西」MAPLay. A |

ホテル周辺の散策 (07:07) 「北西」MAPLay. A |

|

|

| 川面に立つ彫刻〖Molecule Man〗(08:06) マイセンに向かう途中のシュプレー川に架かるエルゼン橋 [Elsenbrücke] からの眺め。 Molecule Man は、アメリカの芸術家 Jonathan Borofsky によって設計された一連のアルミニウム彫刻で、ドイツのベルリン、米国アイオワ州の Council Bluffs を含む世界のさまざまな場所に設置されている。 Molecule は微粒子を意味する。 「西北西」MAPLay. A |

アウトバーン13 (09:19) アウトバーン13からの眺め。 因みに、路線番号は東西方向が偶数、南北方向が奇数に割り振られている。 「南東」MAPLay. A |

|

|

| Freienhufener Eck West (09:43) 高速道路サービスエリア "Freienhufener Eck West" で小休止。 「西」MAPLay. A |

Staatsstraße 177 (S177) (10:27) アウトバーン13からマイセンへと続く、州道177からの眺め。 「南南西」MAPLay. A |

| マイセン [Meissen] マイセンは、300年前、ヨーロッパで初めて硬質磁器を生みだしたドイツの名窯 (めいよう) 。 その繁栄の歴史は、時代の流れや、磁器に果てしない情熱を傾けた人々を抜きにして語ることはできない。 17世紀、ヨーロッパでは中国の磁器や日本の伊万里などが盛んにもてはやされていた。 純白で薄く、硬く艶やかな硬質磁器はヨーロッパでは未だにつくりだすことのできないものであり、列国の王侯貴族、事業家たちはやっきになって製法を見つけようとしていた。 なかでもドイツのザクセン選帝侯アウグスト強王は東洋磁器の屈指の収集家であり、アウグスト軍に属する兵士600人とプロイセンの王が所有していた中国の壷151個を交換したという逸話も伝わっている。 強王は、収集した磁器で城館を飾っただけでなく、錬金術師ヨハン・フリードリッヒ・ベトガーを監禁して磁器製造の秘法を研究させた。 艱難辛苦の末、ベトガーは1708年、ようやく磁器に近いものを作り上げ、1709年には白磁製法を解明、1710年、ついにヨーロッパ初の硬質磁器窯「マイセン」が誕生した。 |

|

|

|

| マイセンを流れるエルベ川 [Elbe] (10:47) 上流に当たるチェコではラベ [Labe] 川と呼ばれている。 右 (北) が下流、左が上流。 チェコ北部およびドイツ東部を流れ北海へと注ぐ国際河川。 全長約1,091kmはヨーロッパでは14番目に長く、このうち727kmがドイツ国内を占める。 「南西」MAPLay. A |

|

|

|

| マイセンのアルブレヒト城 [Albrechtsburg] (10:48) 右手に見える城は1710 年に磁器工場が設立されたアルブレヒト城で、15世紀にエルンスト [Ernst] とアルブレヒト [Albrecht] によって建造された後期ゴシックの重厚な城。 手前の橋は、アルトシュタット*橋 [Altstadtbrücke] 。 「西」MAPLay. A * アルトシュタットはドイツ語で「旧市街」を意味する言葉で、一般的には外の新しい郊外とは対照的に、旧市街または城壁内の歴史的な町または市の中心部を指す。 |

|

|

|

| アルトシュタット橋 [Altstadtbrücke] からの眺め (10:48) 橋の下を流れる川は、エルベ川 [Elbe] で、上流側 (南南東) を向いて撮影。 「南南東」MAPLay. A |

|

|

|

| アルブレヒト城 [Albrechtsburg] (10:48) エルベ川の西岸 (左岸) 、丘の上にあるアルブレヒト城。 「北西」MAPLay. A |

|

|

|

| アルブレヒト城 [Albrechtsburg] (10:48) ザクセン選帝侯フリードリヒ2世の2人の息子、エルンスト [Ernst] とアルブレヒト [Albrecht] は、1464年から1485年までザクセンとテューリンゲンを支配し、 1471年に建築家アーノルド・フォン・ヴェストファーレン [Arnold von Westfalen] に古いマルクグラーフェンブルク [alten Markgrafenburg] (辺境伯の城) の場所に最初のドイツの城を建設するよう依頼した。 1485年に2人の兄弟の政府は廃止され、領土は2つに分割され、ドレスデンを中心とする領土を与えられた弟アルブレヒトは、ザクセン公を称し、ドレスデンを都として地域を支配することとなった。 城は1676年、最初の領主であり建築主であったアルブレヒト名前を取って「アルブレヒト城」と名付けられた。 城は三十年戦争中、ひどく損傷を受け、それ以来、しばらく使用されていなかった。 「北西」MAPLay. A |

|

|

|

| アルブレヒト城 [Albrechtsburg] (10:48) 「北西」MAPLay. A |

|

|

|

| ポスト通り [Poststraße] (10:50) 「南南西」MAPLay. A |

|

|

|

| ポスト通り [Poststraße] (10:51) 「南南西」MAPLay. A |

|

|

|

| エルベ川の支流 トリービッシュ川 [Triebisch] (10:52) 「南西」MAPLay. A |

|

|

|

| マイセン磁器製作所のビジター用の建物 (10:53) タール通り [Talstraße] に面して建っている、マイセン磁器製作所 [Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH] 。 「南南西」MAPLay. A |

|

|

|

| マイセンビジターセンターエントランス (10:54) マイセン磁器製作所 [Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH] 見学者用の施設。 「南南西」MAPLay. A マイセンの歴史(1) 東洋からもたらされた白磁は、17世紀ごろの西洋社会では憧れの芸術品であった。 白い金といわれた景徳鎮や伊万里の磁器をもとめて一攫千金を夢みた勇者ちは命がけの航海に出ていた。 無事に持ち持ち帰った東洋磁器は欧州列強の王侯貴族たちに熱狂的に迎えられ、各国が競ってその製造開発に乗り出した。 1701年ザクセン選帝侯兼ポーランド王のアウグスト2世も弱冠19才の錬金術師ヨハン・フリードリッヒ・ベトガー [Johann Friedrich Böttger] (1682年2月4日 - 1719年3月13日)に白磁を作るように命じ、製法を国外に漏らすのを防ぐためマイセンのアルブレヒト城 [Albrechtsburg] に幽閉した。 そのため、ベトガーは酒に溺れて37歳で死去することになる。 ベトガーは物理学者・数学者・哲学者であるエーレンフリート・ヴァルター・フォン・チルンハウス伯爵らの協力を得て、1709年にザクセン・フォークラント地方のアウエ [Aue] (MAP) 鉱山のカオリン (高嶺) と石英、長石を原料としてそれまでヨーロッパの炉で焼かれていたより高い温度 (1350~1400度)で焼成すると、土の成分を溶かし、表面が半透明に輝く状態に焼きあかることを発見した (現在はSeilitz産のカオリンを用いている) (MAP) 。 この製法は以後100年間、当時のヨーロッパの他地域では見られない大発見となった。 これは、ドレスデンがヨーロッパにおける技術と芸術の中心地の一つとして発展する契機となった。 幅広いチルンハウス伯爵の知識は、磁器製造の創造と発見になくてはならないものだった。 マイセン磁器発明の真の貢献者は、ベトガーかチルンハウス伯爵かといった結論は未だに出ていない。 唯、この二人がいなかったら、マイセンは誕生しなかった事だけは確かである。 |

|

|

|

| タール通り [Talstraße] (10:56) 右手の絵が描かれた建物はマイセン・ビジターセンター。 「東北東」MAPLay. A マイセンの歴史(2) 1709年 欧州ではじめて白地の磁器製造に成功する。 この白い磁器のノウハウが他国にもれる事を恐れたアウグスト強王は、なんとか防がねばと苦心する。 アウグスト強王の居城があるドレスデンからゆったりと流れるエルベ川沿を20kmほど下るとザクセン選帝侯のお膝元として栄えてきたマイセンの街がある。 そのエルベ川ぞいの小高い丘にアルブレヒト城が聳え立っていた。 この堅牢な城と自然の要塞に守られたマイセンの街が秘密を守るのに相応しいと強王は考え、1710 年 アルブレヒト城に磁器工場が設立された。 アルブレヒト城は15世紀にエルンストとアルブレヒトによって建造された後期ゴシック様式の重厚な城で、アウグスト強王の居城がドレスデンに決まったため、主なしのお城となっていたが、磁器工場として以後150年に渡って使用されることとなる。(関連) |

|

|

|

| マイセンビジターセンターエントランス (10:56) マイセン磁器製作所 [Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH] の見学者用の施設。 「南南東」MAPLay. A マイセンの歴史(3) 1717年 染付磁器の焼成に成功し、ベトガーやチルンハウス伯爵、そしてすぐれた職人たちの叡知と技能の結集によってマイセンの染付の歴史がはじまる。 1719年 ノウハウが漏れることを恐れ、アウグスト強王によってアルブレヒト城に軟禁されていたベトガーは、ストレスによる飲酒のため37才の若さでこの世を去る。 アウグスト強王は威信をかけてドレスデンにツヴィンガー宮殿を建造 (1719年に落成) し、その宮殿に当時のヨーロッパ王侯貴族たちが、競って収集した東洋の磁器を莫大なコレクションとして収蔵した。 1719年 アウグスト強王はドレスデンの「日本宮殿」(MAP) 用に古伊万里などの日本磁器を特別注文してくる。 日本の古伊万里が1000点、柿右衛門が200点もあったといわれている。 東洋の神秘と西洋の叡智によって生まれたツヴィンガー宮殿こそが「マイセン磁器」の象徴でもあった。 (関連) |

|

|

|

| タール通り [Talstraße] (10:57) 「東北東」MAPLay. A マイセンの歴史(4) 1720年 マイセンの絵付師としてヘロルトがウィーンより招かれる。 彼は白磁にオレンジ色を主体とした東洋風の花や蔓などを描いた。 また強王が強く望んだ柿右衛門の色磁器の写しも手掛けた。 1722年 アウグスト強王の紋章である双剣をマイセンの窯印として使うことが許され、剣を描く人は男性なら「シュヴェルトラー」[Schwertler] 、女性なら「シュヴェルトリン」[Schwertlerin] と呼ばれます。 専門絵付師だけが窯印を描くことができた。 1724年 画家ヨハン・グレゴール・ヘロルト [Johann Gregorius Höroldt] が宮廷御用達の絵付師に任命される。 彼は磁器の絵の具を作ることに成功する。 そして当時ヨーロッパで流行していたシノワズリー (中国趣味) の文様や西洋的風景を多彩に描いた。 繊細な彼の絵付はやがてマイセン絵付の基本となる。 1727年 ドレスデンで活躍する彫刻家ヨハン・ゴットリーブ・キルヒナー [Johann Gottlieb Kirchner] が主任型師となる。 1731年 ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー [Johann Joachim Kändler] が成型師として招かれる。 |

|

|

|

| タール通り [Talstraße] (10:57) 「北東」MAPLay. A マイセンの歴史(5) マイスターのわくを越えて彫刻家やアーティストたちに人材を求めたマイセンの精神が、創造性をなにより大切にする今日のマイセンに受け継がれていった。 1733 年 アウグスト強王が没し、ポーランド国王でありザクセン選帝侯として絶対的権勢のもとにあった強力な庇護が途絶えることになる。 1736年 アウグスト強王は重厚なバロック調を好み、大作の彫像の注文が多かったが王亡き後は小ものを手掛けることができるようになった。 ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー [Johann Joachim Kändler] は重厚なバロックから優美なロココ様式へと転換をはかる。 フランスのアントワーヌ・ヴァトー [Antoine Watteau] の銅版画から生まれたロココ様式のヴァトー画と磁器人形などの制作がはじまる。 この磁器人形がマイセン人形と呼ばれ、その愛らしい表情や微笑ましい仕草などが白磁の清らかさと相まづて爆発的な人気を集めた。 1739年 「ブルー・オニオン」文様がヨハン・デイビッド・クレッチマー [Johann David Kretschmar] によって発表される。 呉須 (ごす) を使った中国の染付技法を参考にした白磁にコバルトブルーの絵付が高貴な雰囲気を醸しだす。 これより今日までヨーロッパ随一の名作として歴史を彩ることになる。 「クレッチマーがデザインしたのは、中国のザクロ模様だったのだが、なぜか玉ねぎ (オニオン) と呼ばれるようになった。」 |

|

|

|

| マイセンビジターセンターエントランス (10:57) マイセン磁器製作所 [Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH] の見学者用の施設。 「南東」MAPLay. A マイセンの歴史(6) 1745年 プロイセン戦争に敗れ大量の磁器が略奪され、アウグスト強王の死去などの影響もあって一時的ではあるがマイセンは衰退期を迎える。 1764年 フランスの彫刻家ミシェル・ビクター・アシエ [Michel Victor Acier] が成型師となり、プロイセン戦争による被害からたちなおり復興に向かう。 不運にもめげず、技術面でも芸術面でも高い水準を保ち続け、「マイセンはあらゆる美術史の様式を表現する」と高く評されるようになる。 この後、さまざまな芸術家や職人たちが各時代をたえずリードすることとなる。 1865年アルブレヒト城は、城という性格からどうしても使いにくいところが多く引越しが必要となり、 城の麓の地、トリービッシュタール [Triebischtal] に工場が移転し、今日に至っている。 |

|

|

|

| タール通り [Talstraße] (10:57) 左手の絵が描かれた建物はマイセン・ビジターセンター。 「南西」MAPLay. A マイセンの歴史(7) 1875年 窯印の双剣が国内外で登録商標を取り、マイセンの双剣マークが法的に保護されるようになった。 手描きで描かれた双剣マークは、時代とともに変化し、今や制作年代を判断するのに貴重な手掛かりとなっている。 1946年 第二次世界大戦後はソ連が「マイセン」を有限会社の一部として管理するようになるが、1950年に「マイセン」をドイツ民主共和国に返還、国立マイセン磁器製作所として発足する。 1960年 単に伝統を後世に残すだけでなく、未来に向かって創造性を生みだそうというテーマのもとに、マイセン近郊のアウグスト強王の狩りの城、モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] 内にアトリエが作られ、トッブアーティストたちが集まるようになる。 (関連) |

|

|

|

| マイセンビジターセンターエントランス (10:57) マイセン磁器製作所 [Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH] の見学者用の施設。 「東」MAPLay. A |

|

|

|

| マイセンビジターセンターエントランス (10:57) マイセン磁器製作所 [Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH] の見学者用の施設。 「南南東」MAPLay. A |

|

|

|

| タール通り [Talstraße] (10:58) 「北北東」MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のエントランスホール (10:58) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のエントランスホール (10:59) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のエントランスホール (10:59) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のエントランスホール (11:00) 正面の階段を上がったところがマイセン磁器のショップ。 MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のエントランスホール (11:00) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のショップ (11:07) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のショップ (11:08) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のショップ (11:10) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のショップ (11:18) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のショップ (11:28) MAPLay. A |

|

|

|

| ビジターセンター内のショップ (11:28) MAPLay. A |

|

| マイセン磁器の製造工程 原料:カオリン・石英・長石を用いる。 造形:轆轤 (ろくろ) や石膏型を用いて形を造る。 素焼き:釉薬をかけないで素地のみを焼く。 施釉:素焼きにした素地に釉薬をかける。 本焼成:釉薬をかけた素焼きの素地をもう一度焼成する。 絵付け:本焼成された素地に絵付けや金彩を行う。 仕上げの焼成:絵付け後、もう一度焼成を行い、焼成後、金の部分をめのう棒で磨き、完成させる。 原料 硬質磁器の製造に不可欠なカオリン (高嶺) を、マイセンでは、ザイリッツ [Seilitz] 近くの自社鉱山 (MAP) で採掘している。 カオリン、石英、長石という原料のうち、カオリンは65%という非常に高い割合を占めていることが、マイセン磁器の特徴になっている。 これらを泥状にし、水分をある程度抜いて「磁土」を作る。 陶器と磁器の違い 一般的に、陶器は土物、磁器は石物と言われ、土物とは主に自然界に取れる粘土 (地面を掘った時に出る粘土層) を原料とした焼き物。 石物とは陶石と呼ばれる石の粉 (ガラスの材料で使われる長石、石英を多く含有する) に粘りを与えるために粘土 を混ぜて原料とした焼き物で、カオリンを粘土として用いた焼き物は白磁になる。 陶器は800~1200℃、 磁器は長石、石英の粉を溶かすのに1300℃の高温で焼き上げる。 |

|

|

|

| 轆轤 (ろくろ) で形を作る (11:39) MAPLay. A |

轆轤 (ろくろ) で形を作る (11:40) MAPLay. A |

|

|

| 轆轤 (ろくろ) で形を作る (11:40) MAPLay. A |

轆轤 (ろくろ) で形を作る (11:40) MAPLay. A |

|

|

| 轆轤 (ろくろ) で形を作る (11:45) MAPLay. A |

石膏型から型起 (11:45) マイセン初期の天才造形家、ヨハン・ヨアヒム・ケンドラーは、自身が生み出した優れた作品が後世においても作り続けられるよう、石膏で「型」をとることを考案した。 粘土状の土でまず形づくり、それをパーツごとに切り分けて、そこから石膏型を起こしていった。 MAPLay. A |

|

|

| 石膏型から型起 (11:51) マイセンには、戦禍を逃れた23万種類以上の作品用の型 (原型) が約70万点保管されており、それらを母型として作る作業用の型から、現在でも昔と同じ手法でさまざまなフォームの人形やテーブルウェアが生まれている。 人形制作においては、石膏型を使用せず、手捻りだけで作り上げるものもあり、人気をよんでいる。 MAPLay. A |

絵付 (11:53) 本焼成された皿に絵付けを行い、この後、仕上げの焼成を行なう。 MAPLay. A |

|

|

| 絵付 (11:58) 本焼成された皿に絵付けを行い、この後、仕上げの焼成を行なう。 MAPLay. A |

絵付 (12:00) 本焼成された皿に絵付けを行い、この後、仕上げの焼成を行なう。 MAPLay. A |

|

|

| 絵付 (12:01) 本焼成された皿に絵付けを行い、この後、仕上げの焼成を行なう。 MAPLay. A |

絵付 (12:01) 本焼成された皿に絵付けを行い、この後、仕上げの焼成を行なう。 MAPLay. A |

|

|

| タール通り [Talstraße] (12:27) マイセンの見学を終え、バス駐車場へ向かう。 「北北東」MAPLay. A |

|

|

|

| タール通り [Talstraße] (12:28) マイセンの見学を終え、バス駐車場へ向かう。 「南西」MAPLay. A |

|

|

|

| マイセン磁器駐車場 (12:30) この後、昼食のため、エルベ川 [Elbe] 沿いにあるレストランへ向かう。 「南東」MAPLay. A |

|

|

|

| 駐車場、"鉄道橋" [Parkplatz, Eisenbahnbrücke] からの眺め (車窓から) (12:39) 右後方に駐車場がある。 「北北西」MAPLay. A |

|

|

|

| 駐車場、"鉄道橋" [Parkplatz, Eisenbahnbrücke] からの眺め (12:41) 後方に駐車場がある。 「北北西」MAPLay. A |

|

|

|

| 川沿いの道 [Uferstraße] (12:41) バスを降り、レストランへ向かう。 「北西」MAPLay. A |

|

|

|

| 川沿いの道 [Uferstraße] (12:42) 前方のエルベ川 [Elbe] に架かる鉄橋の下が駐車場。 「東北東」MAPLay. A |

|

|

|

| (12:44) 「南南西」MAPLay. A |

(12:44) 「北西」MAPLay. A |

|

|

| (12:48) MAPLay. A |

(12:48) MAPLay. A |

|

|

| (12:09) MAPLay. A |

(13:30) 「南南西」MAPLay. A |

| オールドフォージとゴールデンアンカー [Alte Schmiede und Zum Goldenen Anker] "古い鍛冶屋と黄金の錨" と名付けられたレストランで昼食。 |

|

|

|

| 川沿いの道 [Uferstraße] (13:30) 昼食を終えバス駐車場へ向かう。 右前方のエルベ川に架かる鉄道橋の下が駐車場になっている。 「東」MAPLay. A |

|

|

|

| 昼食を終えバス駐車場へ向かう (13:33) 「北西」MAPLay. A |

|

|

|

| 昼食を終えバス駐車場へ向かう (13:34) 前方に見える橋は、アルトシュタット*橋 [Altstadtbrücke] 。 「北北西」MAPLay. A * アルトシュタットはドイツ語で「旧市街」を意味する言葉で、一般的には外の新しい郊外とは対照的に、旧市街または城壁内の歴史的な町または市の中心部を指す。 |

|

|

|

| 駐車場から見るエルベ川 [Elbe] とアルブレヒト城 [Albrechtsburg] (13:34) 「北北西」MAPLay. A |

|

|

|

| マイセンを後にモーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] へ向かう (車窓から) (13:39) 「北西」MAPLay. A |

|

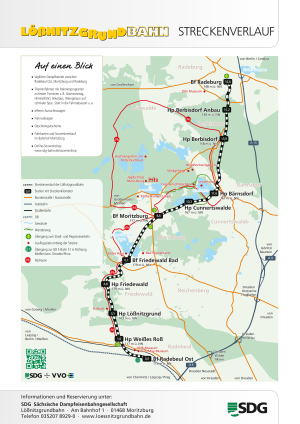

| モーリッツブルク城へは "Bf Radebeul Ost" から "Bf Moritzburg" まで "SL" に乗車 サクソン蒸気鉄道会社[Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft] (SDG) の "Bf Radebeul Ost ~ Bf Radeburg" 間を結ぶ 狭軌鉄道 [Schmalspurbahn Radebeul Ost - Radeburg] のSL線に乗車。 この鉄道の運行名は、レースニッツ渓谷 [Lößnitzgrund] (MAP) を走ることから "レースニッツ渓谷鉄道" [Lößnitzgrundbahn] と呼ばれている。 また、地元の人々は愛情を込めて "LößnitzDachshund" (レースニッツダックスフント) とも呼んでいる。 このルートは、4番目のサクソン狭軌鉄道 (軌間750mm) として1884年に開通した風光明媚なルートとして早くから発展した。 |

|

|

|

| サクソン蒸気鉄道会社の "Bf Radebeul Ost (ラデボイルオスト駅) " と "Bf Radeburg

(ラーデブルク駅) " を結ぶ路線図。 図中、駅名の前に記されている "Bf" は "Bahnhof (鉄道駅) " を、"Hp" は "Haltepunkt" (簡易駅、停車場) を意味する。 |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost (鉄道駅・ラデボイル・東) (14:09) 左の時計塔のある駅舎の壁面には、"Volkshochschule" (コミュニティカレッジ) 、駅舎の中央の壁面には、"KULTUR BAHNHOF" (カルチャー・鉄道駅) 、駅舎の右の壁面には、"Stadtbibliothek" (市立図書館) の文字が記されている。 1884年以来、狭軌鉄道 (軌間750mm) の列車が "Lößnitzgrundbahn" (レースニッツ渓谷鉄道) を走り続け、地元の人々は愛情を込めて "LößnitzDachshund" (レースニッツのダックスフント) と呼んでいる。 ラデボイルオスト駅は、"Lößnitzgrundbahn" のターミナル駅であったが、1974年にドレスデンSバーン (軌間1,435mm) のネットワークに統合*され、駅エリアは、ドレスデンSバーンの近代化された施設と、嘗ての狭軌鉄道 "Lößnitzgrundbahn" 時代の待合室や倉庫などから成り立っている。 現在、使われなくなった嘗ての施設は、コミュニティ・カレッジや市立図書館として使われており、駅舎の中央には “KULTUR BAHNHOF” (カルチャー鉄道駅) と表記されている。 線路側から見える駅舎やホームには勿論、正規の駅名 "Radebeul Ost" が表記されている。 「南」MAPLay. B * 軌間が異なる線路はそのままで、統合されたのは駅のみ。 |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost (14:09) 歴史的なアールヌーボースタイルの駅舎。 「南南西」MAPLay. B |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost の駅舎前広場 (14:10) この広場は、しばしばイベント会場として使われる。 「北西」MAPLay. B |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost の駅舎前広場 (14:11) この広場は、しばしばイベント会場として使われる。 「北東」MAPLay. B |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost のプラットフォーム (14:13) この駅は、ドレスデンSバーンも使用しているが、"レースニッツ渓谷鉄道" [Lößnitzgrundbahn] にとってはターミナル駅に当たる。 「南東」MAPLay. B |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost のプラットフォーム (14:13) 「南東」MAPLay. B |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost のプラットフォーム (14:14) 「南東」MAPLay. B |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost のプラットフォーム (14:14) 「南南東」MAPLay. B |

|

|

|

| 蒸気機関車の客車内 (14:15) このルートは、4番目のサクソン狭軌鉄道 (軌間750mm) として1884年に開通した路線で、当時から車内に、ストーブが設置されていた。 「南東」MAPLay. B |

|

|

|

| 蒸気機関車の客車内 (14:15) 左手にはストーブが、右手にはトイレが設置されている。 トイレは以前の日本でもそうであったように、車両の床に穴を開け、その上に便座を置いただけの簡易構造 (開放式) で、すぐ下には線路が見えていた。 日本では「黄害」(おうがい、こうがい)と呼ばれ、社会問題になった事がある。 「西北西」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:17) 左の列車が、これから乗車する車両。 「西北西」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:18) 「東南東」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:18) 「西北西」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:19) 「西北西」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:19) 「南南西」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:20) 牽引用の蒸気機関車がフォームに入ってきた。 「東」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:20) 牽引用の蒸気機関車がフォームに入ってきた。 「東」MAPLay. B |

|

|

|

| 発車までの間フォーム周辺を散策 (14:20) この蒸気機関車が私たちの列車を "モーリッツブルク城" のある "Bf Moritzburg" まで牽引する。 「北北西」MAPLay. B |

|

|

|

| 前から5両目の客車はオープンカー (14:21) 6両目から5両目を撮影 (進行方向に向かって撮影) 。 私達が乗車するのは4両目。 右のフォームは、サクソン狭軌鉄道 (軌間750mm) のフォーム (MAP) 。 左のフォームは、ドレスデンSバーン (軌間1,435mm) のフォーム (MAP) 。 (軌間の違いがGoogleマップの航空写真で確認できる。) 「北西」MAPLay. B |

|

|

|

| Bf Radebeul Ost (ラデボイル東駅) (14:28) ラデボイル東駅を発車。 左手の建物は "Radebeul Ost" の駅舎。 「東北東」MAPLay. B |

|

|

|

| この辺りから進路を北に取る (14:29) ラデボイル東駅からこの辺りまではドレスデンSバーンと並走しているが、ここから右にカーブし進路を北に取る。 「北北西」MAPLay. B |

|

|

|

| この辺りから進路を北に取る (14:29) ラデボイル東駅からこの辺りまではドレスデンSバーンと並走しているが、ここから右にカーブし、進路を北に取る。 「北北西」MAPLay. B |

|

|

|

| ペスタロッツィ通り [Pestalozzistraße] (14:30) 暫く、ペスタロッツィ通りに沿って走る。 「東」MAPLay. B |

|

|

|

| ペスタロッツィ通り [Pestalozzistraße] (14:31) ペスタロッツィ通りに沿って走る。 「東南東」MAPLay. B |

|

|

|

| ペスタロッツィ通り [Pestalozzistraße] (14:32) ペスタロッツィ通りに沿って走る。 「南南東」MAPLay. B |

|

|

|

| マイスナー通り [Meißner Str.] (14:32) ここで、マイスナー通りを横切り、北へ向かう。 「南東」MAPLay. B |

|

|

|

| ワイセスロス駅 [Hp Weißes Roß] (14:33) 「北東」MAPLay. B |

|

|

|

| ワイセスロス駅 [Hp Weißes Roß] (14:33) 「南南東」MAPLay. B |

|

|

|

| ワイセスロス駅 [Hp Weißes Roß] (14:34) 「北」MAPLay. B |

|

|

|

| レトロなデッキの天井 (14:34) 「西南西」MAPLay. B |

|

|

|

| レースニッツ川に沿って走る (14:37) この辺りから "Lößnitzgrund" (レースニッツ渓谷) と呼ばれる地域に入っていく。 この鉄道の運行名が "レースニッツ渓谷鉄道" [Lößnitzgrundbahn] と呼ばれる由縁になっている。 「北西」MAPLay. B |

|

|

|

| "Lößnitzgrund" (レースニッツ渓谷) を走る "Lößnitzgrundbahn" (レースニッツ渓谷鉄道)

(14:37) 後方の線路の上を横切る道路は、レースニッツグルント通り Lößnitzgrundstraße] 。 「南南東」MAPLay. B |

|

|

|

| レースニッツグルント駅 [Hp Lößnitzgrund] (14:41) 「南西」MAPLay. B |

|

|

|

| SDGの車掌さん (14:41) 「西」MAPLay. B |

|

|

|

| フリードバルド駅 [Hp Friedewald] (14:44) 駅名標には "Friedewald (Dre) Hp" と表記されているが、表記中の (Dre) は (Kreis Dresden) の略で、この辺りは嘗て (1952-1990) ドレスデン地区に属していたことを示している。 「西南西」MAPLay. B |

|

|

|

| フリードバルド駅 [Hp Friedewald] (14:45) 因みに、 Friede は平和を、wald は森を意味する。 「西南西」MAPLay. B |

|

|

|

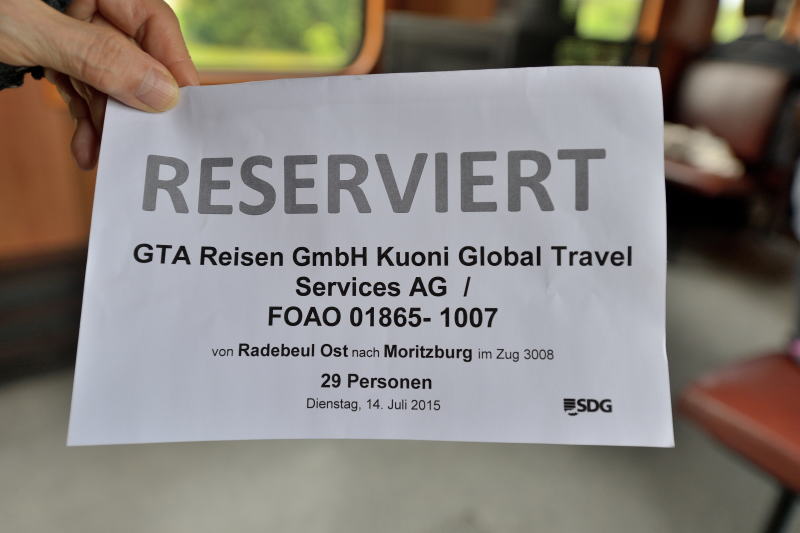

| 列車の窓にあった貼紙 (14:49) 上から、貸し切り、JTB海外グループ企業名 、Radebeul OstからMoritzburgまで列車3008で、29人、2015年7月14日火曜日、と記されている。 MAPLay. B |

|

|

|

| 車内に貼られている路線図 (14:53) MAPLay. B |

|

|

|

| 車内に貼られている路線図 (14:54) MAPLay. B |

|

|

|

| モーリッツブルク駅 [Bf Moritzburg] (14:54) このバスは、今朝ベルリンのホテル前から乗車してきたバスで、蒸気機関車に乗り換えた駅 "Bf Radebeul Ost" から回送して、この駅で待機していた。 「北東」MAPLay. B |

|

|

|

| モーリッツブルク駅 [Bf Moritzburg] (14:54) このバスは、今朝ベルリンのホテル前から乗車してきたバスで、蒸気機関車に乗り換えた駅 "Bf Radebeul Ost" から回送して、この駅で待機していた。 「北北東」MAPLay. B |

|

|

|

| モーリッツブルク駅 [Bf Moritzburg] (14:55) この後、待機しているバスに乗り換えモーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] へ向かう。 「北東」MAPLay. B |

|

|

|

| モーリッツブルク駅 [Bf Moritzburg] (14:55) この姿を見ると、地元の人々が愛情を込めて "LößnitzDachshund" (レースニッツダックスフント) と呼んでいるのも頷ける。 (↓) 「南」MAPLay. B |

|

|

|

| 蒸気機関車のダックスフント (14:55) | 犬のダックスフント |

|

|

| モーリッツブルク駅 [Bf Moritzburg] (14:56) この後、待機しているバスに乗り換えモーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] へ向かう。 「南西」MAPLay. B |

|

|

|

| モーリッツブルク駅 [Bf Moritzburg] (14:56) この後、待機しているバスに乗り換えモーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] へ向かう。 「南南東」MAPLay. B |

|

|

|

| モーリッツブルク駅 [Bf Moritzburg] (14:56) この後、待機しているバスに乗り換えモーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] へ向かう。 「西南西」MAPLay. B |

|

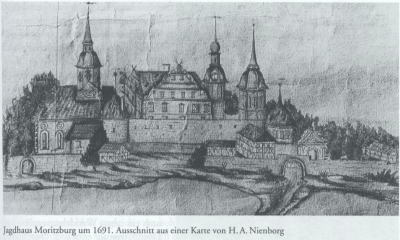

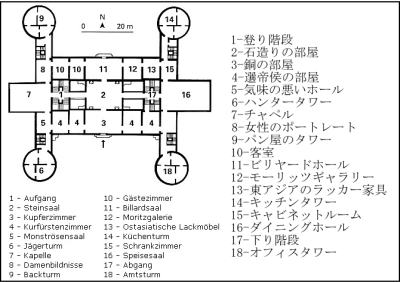

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] 1500年頃からモーリッツブルクの沼地にザクセン選帝侯は、コイの繁殖のために最大70個の魚の池を築いた。 カトリックの断食の日には、肉を食べることは許されず、コイはそれの代用品だった。 最初の城はザクセン大公モーリッツが狩猟用に1542年から1546年にかけてルネサンス様式で建造させた。 城は池に挟まれた土地に4隅に円柱型の塔を建て、それを防護壁でつなぎ、中央に母屋を建てたものであった。 後に、この城は、モーリッツブルク城と呼ばれるようになる。 1661年から1672年にかけて、選帝侯ヨハン・ゲオルク2世(1613-1680)は、要塞建設者ウルフキャスパーフォンクレンゲル [Wolf Caspar von Klengel] の計画に従って城に礼拝堂 [Kapelle] を設けた。 しかし、この城を当初のルネッサンス様式から現在あるバロック様式に大幅な手を加えたのはアウグスト強王であった。 アウグスト強王 (1670-1733) として知られる選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世は、1723年から1736年にかけて、宮廷建築士で、ツヴィンガー宮を設計したペッペルマンやルンゲローネなど当時の名工たちと共に総がかりで造り上げた。 4隅に塔のある防護壁に母屋が囲まれた形であったものを塔と壁そして母屋を一体化した大きな建物にし、できるだけ左右対称の形になるよう、礼拝堂 (向かって左側) の反対側には大きなダイニングルーム [Speisesaal] も付け加えられた。 上の階まで吹き抜けになった大きなダイニングルームの壁には赤鹿の角が飾られており (狩猟トロフィー) 、中でも有名なのは "Moritzburger 24-Ender" と呼ばれる24に枝分かれした角を持つ赤鹿 [Rothirsch] の角で、世界最大と言われている。モンスター*ホール [Monströsensaal] と呼ばれる部屋には、ピエール・メルシエ(1729年に死亡)によって作成された、ローマの狩猟の女神ダイアナの生涯を描いた革の壁紙が飾られており、また、石の間 [Steinsaal] と呼ばれる部屋には、すでに絶滅した大鹿 [Riesenhirsch] の角が飾られている。 尚、城は湖の中に建てられているように見えるが、この湖は城の周囲を掘り下げて造られた人工の池で、1730年に造られている。 その他、バロック様式の家具、18世紀の絵画、マイセン、中国、および日本の磁器が展示されている。 アウグスト強王 (1670年 - 1733年) は、無類の磁器収集家であり、錬金術師ヨハン・フリードリッヒ・ベトガーに命じて、初めてヨーロッパで硬質磁器を創らせ、マイセン窯を誕生させた立役者でもあり、1960年、単にマイセンの伝統を後世に残すだけでなく、未来に向かって創造性を生みだそうというテーマのもとに、マイセン近郊のアウグスト強王の狩りの城、モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] 内にアトリエが作られ、トップアーティストたちが集まるようになる。 (関連) 城は、おとぎ話映画のロケ地になっており、1971年に "シックスは世界にやってくる" [Sechse kommen durch die Welt] 、1972年には "シンデレラのための3つのヘーゼルナッツ" [Drei Haselnüsse für Aschenbrödel] と1989年の "シンデレラ" [Aschenputtel] の撮影が行われた。 2004年には、"ロマンティックコメディ" [Eine Prinzessin zum Verlieben] のロケ地になっている。 * "Monströsen" は現代では "怪物" の意味で用いられているが、語源はラテン語の「monstrum」で、これは「忠告」、「警告」を意味し、嘗ては、主に「神の警告」の意味で使われていた。 |

|

|

|

| 当初のルネッサンス様式の城 (平面図) | 当初のルネッサンス様式の城 (1691年の絵) |

|

|

| 現在あるバロック様式の城 (平面図) | 現在あるバロック様式城 (俯瞰写真) 出典:Googleマップ |

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:04) シロスアレー [Schloßallee] (城アヴェニュー) からの眺め。 城の正面に続く、長く真っ直ぐな並木道。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:04) シロスアレー [Schloßallee] (城アヴェニュー) からの眺め。 城の 正面に続く長くまっすぐな並木道。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:05) 並木道の入り口に一見、門柱のように立っている石柱は、マイルストーン [Meilensäule] で、距離と歩行時間を示す基準点として建てられている。 アウグスト帝の治世と彼の後継者であるザクセン選帝侯の重要な郵便および貿易ルート間の要所に建てられ、郵便料金の均一な計算の基礎を築いた。 「北北東」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:05) マイスナー通り [Meißner Str.] から人工池越しに見るモーリッツブルク城。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:06) 東側の "城の池" [Schloßteich] 。 この池は、釣り堀にもなっている。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:06) 池の真ん中を、城に向かって真っ直ぐに伸びるアプローチ。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:08) 写真の両端に立っている像は、1660年のウルフ・エルンスト・ブローン [Wolf Ernst Brohn] の ピケ [Piqueur] 像。 ピケはラッパやムチを使い猟犬を狩りに導く狩りの随行人。 その他、テラスの手すりには、ハントに因んだ像が沢山飾られている。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:08) 城へのアプローチには段差がなく、嘗ては馬車で直接、車寄せまで行くことが出来た。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:09) 左のドアの開いている所が正面玄関。 右のタワーは、オフィスタワー [Amtsturm] 。 「北北東」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:09) 左のタワーは、ハンタータワー [Jägerturm] 。 「北北西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:10) 写真中央の、右に出っ張った建物は、ダイニングホール [Speisesaal] 。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:10) 右のタワーは、オフィスタワー [Amtsturm] 。 「西南西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:11) 正面入り口前のテラス。 「南南西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:11) 正面玄関 (南側) 。 南の玄関から入り、北のテラスへ移動する。 「北北西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:15) 北側の出入り口。 「南南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城の北側にある "城公園" [Schlosspark] (15:15) 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:16) 左のタワーは、キッチンタワー [Küchenturm] 。 テラスの手すりには、ハントに因んだ彫刻が飾られている。 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| 城の北側にある公園 [Schlosspark] (15:16) テラスの手すりには、ハントに因んだ彫刻が飾られている。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:17) 北側のテラス。 「東」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:19) 左の白い壁面の建物はダイニングホール [Speisesaal] 、右のタワーはキッチンタワー [Küchenturm] 。 「西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:20) 東側のテラス。 「南東」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:21) 城の東側面。 左のタワーはオフィスタワー [Amtsturm] 、中央の白い壁面の建物はダイニングホール [Speisesaal] 、右のタワーはキッチンタワー [Küchenturm] 。 「西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:21) 「西北西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:23) 「北北西」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:24) 中央の像は、1660年のウルフ・エルンスト・ブローン [Wolf Ernst Brohn] の ピケ [Piqueur] 像。 ピケはラッパやムチを使い猟犬を狩りに導く狩りの随行人。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:24) ゲートから南方向を撮影。 「南」MAPLay. C |

|

|

|

| モーリッツブルク城 [Schloss Moritzburg] (15:27) マイスナー通り [Meißner Str.] から人工池越しに観るモーリッツブルク城。 「北」MAPLay. C |

|

|

|

| マイスナー通り [Meißner Str.] (15:27) バス駐車場の北側に接して、観光馬車乗り場がある。 この後、ドレスデン [Dresden] へ向かう。 「西南西」MAPLay. C |

|

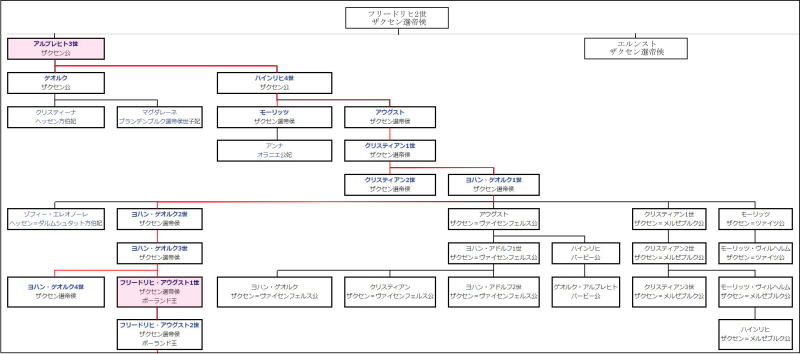

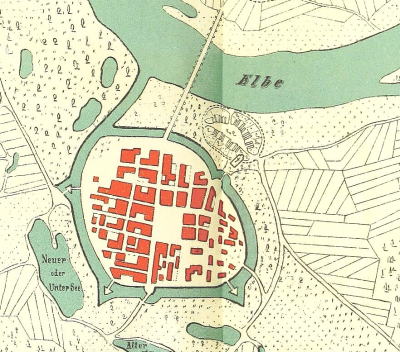

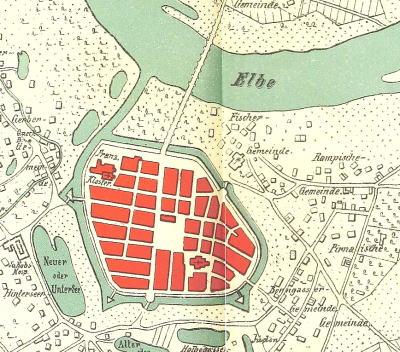

| ドレスデン [Dresden] ドレスデンは、ドイツ連邦共和国ザクセン州の州都でありエルベ川 (ラベ川) の谷間に位置している都市で、人口は約51~52万人。 この辺りは、古くからザクセン地方と呼ばれてきた。 川沿いの平地に開けた町で、陶磁器の町として有名なマイセン (MAP) まで約25キロメートルと近く、エルベ川 (ラベ川) を通じて交通がなされてきた。 ザクセン地方を治めてきた王たちは、このドレスデンに都を置いて、産業の街、又、文化の街として発展してきた。 中でも18世紀に入って建てられた建物が旧市街に幾つか残っていて、この時代はバロック建築が流行っていた事もあり、ドレスデンはバロックの街とも呼ばれている。 ドレスデンが発展するきっかけとなったのは、ザクセン選帝侯フリードリヒ2世の2人の息子、エルンストとアルブレヒトが、1485年に、兄弟で領土を分割したことに始まる。 ドレスデンを中心とする領土を与えられた弟アルブレヒトは、ザクセン公を称し、ドレスデンを都として地域を支配することとなった。 ドレスデンが最も発展したのは、1711年から1728年のフリードリヒ・アウグスト1世(アウグスト強王)の治世である。 (↓) 彼はマイセン磁器の創始者としても知られ、ドレスデンを代表する建築物となっているツヴィンガー宮殿 [Zwinger] (MAP) は、アウグスト強王が、ダニエル・ペッペルマンに命じ、1711年から1728年に、城から近い場所に自らの居城として後期バロック様式によって建立させたものである。 この居城には、当時のヨーロッパ王侯貴族たちが、競って収集した東洋の磁器を莫大なコレクションとして収蔵した。 第二次世界大戦では徹底した爆撃にあい市内中心部はほぼ灰燼に帰した。 1990年の東西ドイツ統合後、廃墟のまま放置されていた王妃の宮殿 "タッシェンベルク宮殿" [Taschenbergpalais] (MAP) が再建されて高級ホテルに生まれ変わったほか、同じく瓦礫の堆積のままの状態で放置されていた聖母教会 (MAP) の再建には、世界中から182億円もの寄付が集まり、2005年10月に工事が完了した。 瓦礫から掘り出したオリジナルの部材をコンピューターを活用して可能な限り元の位置に組み込む作業は「ヨーロッパ最大のジグソーパズル」と評され、新しい部材との組み合わせがモザイク模様を描き出しているこの建物は、新しい名所となっている。 |

|

|

|

| アルブレヒト系図 |

|

|

|

| カトリック旧宮廷教会 [Katholische Hofkirche] (MAP) (16:03) 聖三位一体 [Sanctissimae Trinitatis] に捧げられたドレスデンのカトリック宮廷教会は、ドレスデン・マイセン教区の大聖堂であり、ドレスデンの教区教会でもある。 1739年から1755年にかけて、ガエターノ・チアヴェリ [Gaetano Chiaveri] によってバロック様式でザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世 (1696-1763) の命により建てられ、1964年は、ドレスデン・マイセンの共同カテドラル [Konkathedrale] になっている。 1980年にはバウツェン [Bautzen] (MAP) の教区はドレスデンに移され、ドレスデン・マイセンに改名された。 この大聖堂にはザクセン王国の49体のヴェッティン家 [Haus Wettin] の諸侯とザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世の父、アウグスト強王の心臓が祀られている。 また、屋根の上は78体の聖人石造で飾られている。 「南南東」MAPLay. D |

|

|

|

| 劇場広場 [Theaterplatz] 上下写真の合成パノラマ写真。 |

|

|

|

| 劇場広場 [Theaterplatz] (16:04) ゼンパー・オーパー (オペラ) ・ドレスデン [Semperoper Dresden] 前に広がる広場。 左端に少し見えている建物は、ドレスデン城 [Residenzschloss] 、中央の横長の大きな建物は、アルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] 、右端の建物は、ゼンパー・オーパー (オペラ座) [Semperoper Dresden] 。 「南西」MAPLay. D |

|

|

|

| 劇場広場 [Theaterplatz] (16:04) ゼンパー・オーパー (オペラ) ・ドレスデン [Semperoper Dresden] 前に広がる広場。 中央の騎馬像は、ヨハン王の像 [König-Johann-Denkmal] 、その向こうの建物は、アルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] 。 「南西」MAPLay. D |

|

|

|

| ゼンパー・オーパー (オペラ) ・ドレスデン [Semperoper Dresden] (MAP) (16:05) この建物は、ドレスデンの州立オペラ座。 初代オペラ (オーパー) 座の建築は、1854年から1873年の間、王座に就いていたヨハン [Johann] 王の依頼で、劇場建築家 "ゴットフリート・ゼンパー" [Gottfried Semper] が建てたため、ゼンパーの名前が付けられている。 初代ゼンパー・オーパーは (↓) 、18世紀末からドレスデンで最も広く使用されていた "モレッティチェス・オペラハウス" [Morettisches Opernhaus] (↓) に代わって、1838年から1841年にかけて建てられ、1845年10月19日には、この初代ゼンパー・オーパーでリヒャルト・ワーグナー本人の指揮で新作の『タンホイザー』が初演されている。 しかし、1869年に災で焼失したため、1878年にゼンパーが再建に当たることになったが、ゼンパーは基本設計を行ったのみで、実際の建築は息子のマンフレッド・ゼンパー [Manfred Sempre] によって行われた (二代目↓↓) 。 その後、第二次世界大戦の終戦の年、1945年2月13日から14日の未明にかけて連合軍の空爆によって被害を受けた。 戦後、東ドイツ時代に修復が行われ、三代目が出来上がったのは1985年。 外観は当時のままを保ち (爆弾は屋根の中央部を貫通したため内部は破壊されたが、外壁の多くは残った) (↓↓) 、内部は近代化されている。 (↓↓↓) 因みに、玄関の左右にある彫刻は右手がシラー、左手がゲーテの座像。 玄関の屋上には、四頭のヒョウが引く戦車に乗った男女の像があり、左の男性はバッカス、右の女性はアリアドネで、これら全体を指して (ヒョウの) クアドリガと言う。 ゼンパー・オーパーのシンボルマークにもなっている。 「北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 初代ゼンパー・オーパーの前身に当たる 1820年頃の、モレッティチェス・オペラハウス [Morettisches Opernhaus] 出典:Wikipedia |

1852年頃の、初代ゼンパー・オーパー 出典:Wikipedia |

|

|

| 1880年頃の、二代目のゼンパー・オーパー 出典:Wikipedia |

1945年2月13-14日の空爆によって、 破壊されたゼンパー・オーパー 出典:Wikipedia |

|

|

| 今日のゼンパーオーパーのインテリア 出典:Wikipedia |

|

|

|

| カトリック旧宮廷教会 (左) と ドレスデン城 (右) (16:05) 右のドレスデン・王宮 (城) [Residenzschloss] (MAP) は、ドレスデンの市内中心部にあるルネッサンス様式の建物で、アルブレヒト系ザクセン選帝侯(1547-1806)とザクセン王(1806-1918)の居城であった。 市内で最も古い建物の1つであり、バロック様式からネオルネサンス様式まで、さまざまな建築様式が採用されていることで知られている。 第二次世界大戦の折り、連合軍の空爆によって破壊され、1980年代に始まった修復は、2004年に完了している。 現在は宝物を陳列・保存する城博物館として使用されている。 因みに、塔の時計は1997年度製の時計で4方向に付けられている。 「南東」MAPLay. D |

|

|

|

| ヨハン王の騎馬像 (左) とゼンパー・オーパー (右の建物) (16:05) ザクセン州の州都であるドレスデンはザクセン王国の都であり、約800年の歴史をもっている。 初代のオペラ (オーパー) 座を建てた人物は、1854年から1873年の間、王座に就いていたヨハン [Johann] 王で、彼は詩や音楽を好み、特に母親がイタリアのパルマ公家出身ということもあってイタリア文学に傾倒していた。 そして彼自ら、フィラレテス [hilalethes] の筆名で、ダンテ・アリギエーリの『神曲』をドイツ語に翻訳している。 「北西」MAPLay. D |

|

|

|

| カトリック旧宮廷教会 (左) と ドレスデン城 (右) (16:10) 「南東」MAPLay. D |

|

|

|

| カトリック旧宮廷教会 (左) と ドレスデン城 (右) (16:11) 「東南東」MAPLay. D |

|

|

|

| イタリアの村 [ITALIENISCHEN DÖRFCHEN] と呼ばれるレストラン (MAP) (16:11) 「イタリアの村」という名前は、カトリック宮廷教会 (1737-1751)(MAP) の建設に際して、建設を依頼されたイタリアの建築家、ガエターノ・チアヴェリ [Gaetano Chiaveri] (1689年にローマで生まれた) が、イタリアから一緒に連れてきた、芸術家(建築家、画家、彫刻家、左官)、職人、建築家、たちが、1740年~1750年にかけて、今日の "シアタープラッツ" [Theaterplatz] (MAP) に集落をつくった事に由来する。 しかし、18世紀末から使用されてきた "モレッティチェス・オペラハウス" [Morettisches Opernhaus] に代わって、1838年から1841年にかけて初代ゼンパー・オーパーが建てられる際に、レストランのある北側の少数の家を除き、取り壊された。 「イタリアの村」という名前は、1851年から、運行していた汽船マイスナーライン [Meißner Linie] (ドレスデンとマイセン間を往来していた汽船) の以前の船着き場のすぐ上にあるレストランの名として残っている。 この「イタリアの村」(MAP) は、第二次世界大戦で被害を受け、1956年かけ1957年にかけ、ゲルハルト・グデル [Gerhard Guder] によって再建された。 「北東」MAPLay. D |

|

|

|

| 1833年頃の、劇場広場 [Theaterplatz] | 現在の、劇場広場 [Theaterplatz] |

|

|

| アルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] (16:12) 「西南西」MAPLay. D |

|

|

|

| ゼンパー・オーパー とヨハン王の騎馬像 (16:13) 「北北西」MAPLay. D |

|

|

|

| ゼンパー・オーパー とヨハン王の騎馬像 (16:13) 「北北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 劇場広場 [Theaterplatz] (16:13) 「北」MAPLay. D |

|

|

|

| 劇場広場 [Theaterplatz] (16:13) 「北」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館前から観る劇場広場 (16:14) 左の像はヨハン王の騎馬像、中央の建物はカトリック旧宮廷教会、その右隣に時計塔を有する建物はドレスデン城。 「東南東」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館前から観る劇場広場 (16:14) 左の像はヨハン王の騎馬像、中央の建物はカトリック旧宮廷教会、その右隣に時計塔を有する建物はドレスデン城。 「東南東」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館前から観る劇場広場 (16:15) 左端の建物はゼンパー・オーパー (オペラ) 、中央の像はヨハン王の騎馬像、右端の建物はカトリック旧宮廷教会。 「東北東」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館前から観る劇場広場 (16:15) 左端の建物はゼンパー・オーパー (オペラ) 、中央の像はヨハン王の騎馬像、右端の建物はカトリック旧宮廷教会。 「東北東」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館前から観る劇場広場 (16:16) 左の建物はアルテ・マイスター絵画館、右の建物はゼンパー・オーパー (オペラ) 。 「北西」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館前から観る劇場広場 (16:16) 中央の建物は、ゼンパー・オーパー (オペラ) ・ドレスデン [Semperoper Dresden] 。 「北」MAPLay. D |

|

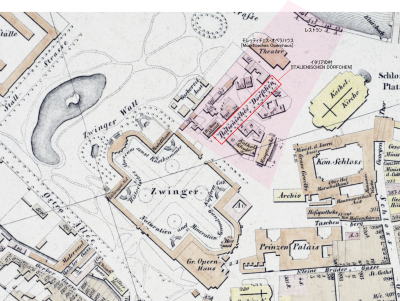

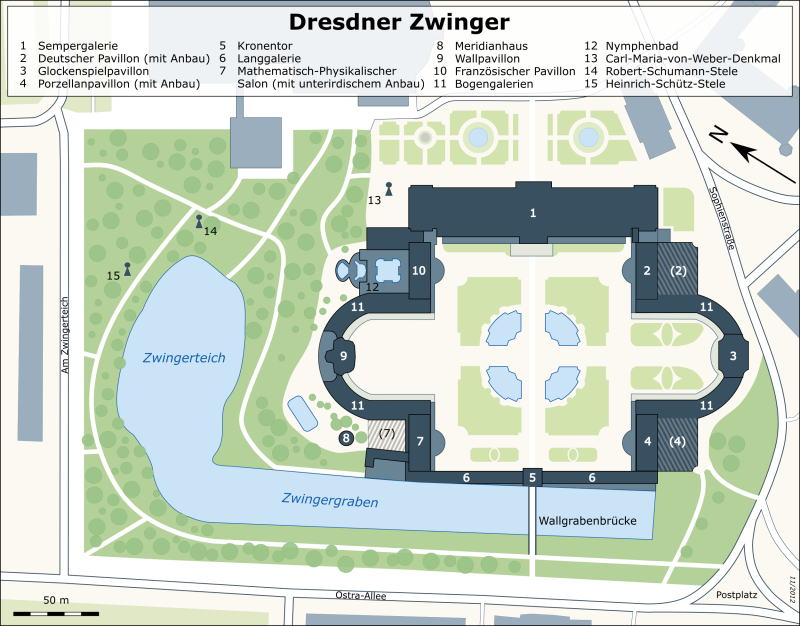

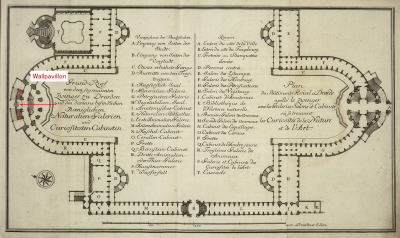

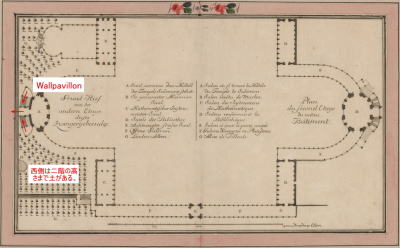

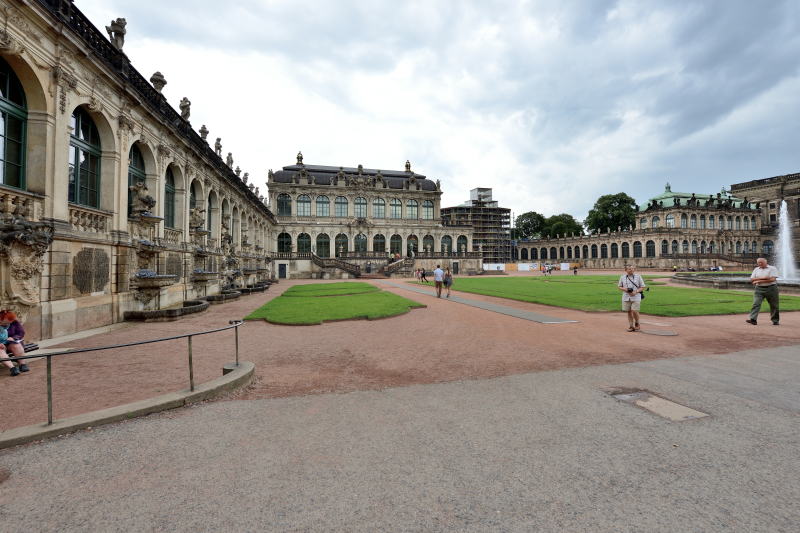

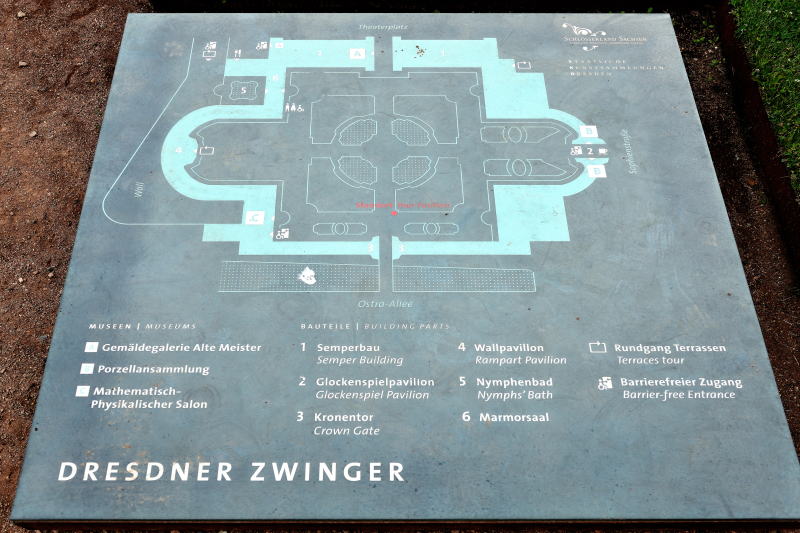

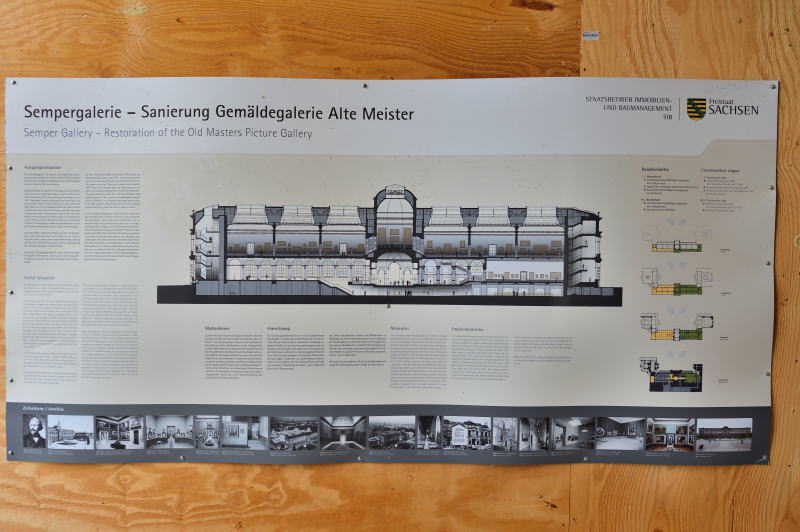

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] 「ツヴィンガー [Zwinger]」は、もともと市の城壁を拡張した際に、以前の古い城壁と新しい城壁の間に出来た場所や内堀と外堀の間にある緩衝地帯などの空き地を意味する。 12世紀に形成されたドレスデンの城壁は、15世紀に拡張されるが、その際に生じた新たな用地がツヴィンガーと呼ばれ、居城付近は庭園的に利用されていた。 (↓↓) その後、1569年に入ると、城壁の整備が開始され、後にツヴィンガー宮殿が建設される用地の輪郭が居城そばに姿を現すが、まだ庭園としての利用に止まっていた。 (↓↓) ツヴィンガーに宮殿を建築したのは、1694年にザクセン選帝侯となったフリードリヒ・アウグスト1世(アウグスト強王)(1670-1733) である。 当時のドレスデンは木造建築が主体であり、1687年から1689年にかけてフランスやイタリアを旅行してきたアウグスト強王には、時代にそぐわないものに見えた。 そこで、居城そばの庭園に、石造の宮殿を建築することが計画された。 宮殿の計画に着手されたのは1709年で、まず敷地が整備され、1711年には、建築が開始されている。 設計を中心的に担ったのがダニエル・ペッペルマンで、着工を控えた1710年に、命を受けてプラハ、ウィーンやフィレンツェ、ローマへ旅行し、さらに1715年にはパリのベルサイユ宮殿を見学に訪れている。 こうして、1719年に一旦、宮殿の落成が祝われたが、その後も工事が続き、多数の彫刻で飾られた宮殿が完成したのは1728年で、ドイツバロック建築の傑作と言われている。 フリードリヒ・アウグスト1世に続いて1733年に選帝侯となったフリードリヒ・アウグスト2世 (1696-1763) は、ツヴィンガーのエルベ川寄りにホーフ教会 [Hofkirche] (宮廷教会) を建設し、ツヴィンガーの建築群をさらに展開させた。 19世紀に入ると、宮殿を補修し、選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世 (アウグスト強王) (1670-1733) が収集してきた美術品収集の場として利用するための整備が行われ、嘗てのヨーロッパ王侯貴族たちが、競って収集した東洋の磁器を莫大なコレクションとして収蔵した。 また、1869年に火災で焼失した宮廷歌劇場の再建が、ゴットフリート・ゼンパーに依頼され、ゼンパー・オーパーが建設されている。 その後もツヴィンガーの建築群を維持するための作業が続けられたが、第二次世界大戦におけるドレスデン爆撃で、ツヴィンガーの建築群は大きな被害を受けた。 戦後、損害が調査され、補修が開始されて、1951年5月には、中庭の一部が来訪者に公開された。 その後も補修が継続され、次第に公開部分が拡大され、1963年にはほぼ戦前の姿を取り戻したが、市内で唯一のゴシック様式の教会だった聖ソフィア教会 [Sophienkirche] (MAP) は1962年に取り壊され、復元されなかった。 2002年には、エルベ川の水害により、再び甚大な被害を被る。 |

|

|

|

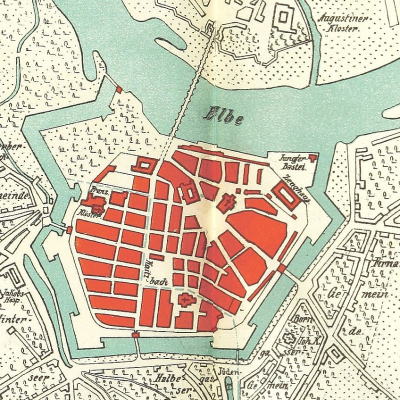

| 1216年のドレスデン市街図 街は12世紀に形成された城壁によって、囲まれている。 |

1270年のドレスデン市街図 修道院や教会などの建物が徐々に出来ている。 |

|

|

| 1529年のドレスデン市街図 15世紀に街は拡張されるが、その際に生じた新たな用地がツヴィンガー (街の左上端) と呼ばれ、庭園的に利用されていた。 その後、1569年に入ると、城壁の整備が開始され、後にツヴィンガー宮殿が建設される用地の輪郭が姿を現すが、まだ庭園としての利用に止まっていた。 |

1750年のドレスデン市街図 ツヴィンガー宮殿の建築が始まったのは、1711年で、完成したのは1728年。 16世紀に整備された星型要塞に囲まれた市街地の左上端にツヴィンガー宮殿の姿が認められる。 |

|

|

| 現在のツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の見取り図 | |

| 1 ゼンパーギャラリー 2 ドイツ館(栽培) 3 カリヨン (鐘) のパビリオン 4 磁器パビリオン(栽培) 5 クロネントール(王冠の門) 6 長いギャラリー 7 数理物理学サロン(地下栽培) 8 メリディアン・ハウス (天文台、子午線の家) ドレスデンの子午線上にある、天文台。 |

9 壁のパビリオン 10 フランス館 11 アーチギャラリー 12 ニンフバス (ニュンペーの風呂) 13 カール・マリア・フォン・ウェーバー記念碑 14 ロベルト・シューマン石碑 15 ハインリヒ・シュッツ石碑 |

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (16:18) 18世紀の始め、当初はオランジェリー [Orangery] の目的で建てられた。 庭園と噴水を備えた建物は、ドイツで最も重要なバロック様式の建物の1つであり、それと並んで、当時、南洋の植物を所有することは、高価で希少なため、権力と富の象徴となっていた。 選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世(アウグスト強王)(1670-1733) は、オレンジの木をライプツィヒからドレスデンに持ち込み、テラスでの栽培を望んでいた。 しかしオレンジの木は屋外で越冬できないため、1709年に建築家のマテウス・ダニエル・ペッペルマンに、オランジェリー (温室) の建設を依頼した。 この建物が今日のツヴィンガー宮殿に当たる。 窓のすぐ外には鉢植えを置く台があり、その台を支えるように彫刻像がある。 寒い時期は鉢植えを部屋の中に入れ、夏は外の窓際に置いていた。 ツヴィンガー宮殿は、ドレスデン王宮のオランジェリー、展示ギャラリー、フェスティバルアリーナとして使用されてきた。 現在は博物館として使用されている。 因みに、この建物や彫刻は砂岩で出来ており、軟らかく加工しやすいが、壊れやすいと言う欠点がある。 「北東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (16:18) バックの建物は、ドレスデン美術館の重要な構成要素であるアルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] 。 「北東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (16:18) 写真の中央の門は、王冠の門 [Kronentor] 。 左の2階建ての建物は、陶磁器コレクション [Porzellansammlung] の建物。 右の2階建ての建物は、数学物理学サロン [Mathematisch-Physikalischer Salon] の建物。 「南西」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 上段の写真と下段の写真を合成したパノラマ写真。 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (16:19) 左の緑色の屋根は、ドイツ館 [Deutscher Pavillon] 。 噴水の後ろにある中央の建物は、鐘 (カリオン) のパビリオン [Glockenspielpavillon] 。 右の2階建ての建物は、陶磁器コレクション [Porzellansammlung] の建物。 「南南東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (16:19) 写真の中央の門は、王冠の門 [Kronentor] 。 左の2階建ての建物は、陶磁器コレクション [Porzellansammlung] の建物。 右の2階建ての建物は、数学物理学サロン [Mathematisch-Physikalischer Salon] の建物。 「南西」MAPLay. D |

|

|

|

| 上2枚、下1枚の合成パノラマ写真 (16:19) 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (16:19) 左の建物は、ゼンパーギャラリー [Sempergalerie] 。 中央の緑色の屋根は、ドイツ館 [Deutscher Pavillon] 。 その右の茶色の屋根は、ツヴィンガー宮殿外の建物で、タッシェンベルク宮殿 [Taschenbergpalais] 。 右端に少し見えている建物は、鐘 (カリオン) のパビリオン [Glockenspielpavillon] 。 「東南東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (16:22) この建物は、ゼンパーギャラリー [Sempergalerie] で、左半分が、アルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] になっている。 門越しに見える像は、ゼンパー・オーパー前の劇場広場にあるヨハン王の騎馬像。 「北東」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] の入口 (16:22) ゼンパーギャラリー [Sempergalerie] の西半分 (写真では左) が絵画館になっている。 門越しに見える像は、ゼンパー・オーパー前の劇場広場にあるヨハン王の騎馬像。 この後、絵画館を見学するが、撮影禁止のため写真は撮っていない。 「東北東」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] の入口 (16:22) この後、絵画館を見学するが、撮影禁止のため写真は撮っていない。 有名な所蔵絵画はWikipediaで! 「東北東」MAPLay. D |

|

|

|

| ゼンパーギャラリー [Sempergalerie] (17:05) 中央のやや左、人の居るところが劇場広場 [Theaterplatz] に通ずる正面門 (出口) になっている。 「北北東」MAPLay. D |

|

|

|

| グロッケンシュピールパビリオン [Glockenspielpavillon] (17:06) 中央の建物の建物は、中央に時計があって、その左右に白いベルが、ぶらさがっている事から鐘 (カリオン) の門と呼ばれている。 「南」MAPLay. D |

|

|

|

| 城壁パビリオン [Wallpavillon] (17:06) 足場が組まれた、工事中の建物は、城壁パビリオン。 Wallpavillonは、ツヴィンガーの建築上のハイライトと見なされている。 豪華な彫刻に加えて、階段とパビリオンの独特な組み合わせにより、ヨーロッパで最も重要なバロック様式の建物の1つとなっている。 地下室は、城壁に通じる一連の階段で構成されており、ツヴィンガー宮殿と壁の間を唯一、直接接続されている。 ツヴィンガーの中庭から5つのゲートを通って、2つの噴水に挟まれた階段を上がると、パビリオン内の噴水に突き当たる。 そこから階段は左右に分かれ、2つの階段は、それぞれパビリオン内の噴水を囲むように、踊り場で折り返し、建物の裏にある城壁に通じている。 (↓) (Wallpavillonの外側は2階部分まで土に埋没している。) 「北西」MAPLay. D |

|

|

|

| 1階部分 | 2階部分 |

|

|

| グロッケンシュピールパビリオン [Glockenspielpavillon] (17:06) 陶磁器博物館として使用されている。 中央に時計があって、その左右に白いベルが、ぶらさがっている事から鐘 (カリオン) の門と呼ばれている。 中には東洋の磁器、有田焼 (伊万里焼) (MAP) 、中国の景徳鎮 (MAP) 、マイセンなどのアンティークが飾られている。 因みに、伊万里焼(有田焼を含む)がマイセン焼に大きな影響を与えたことを記念して、日本の佐賀県有田にツヴィンガー宮殿を模した「有田ポーセリンパーク ツヴィンガー宮殿アートギャラリー」 (MAP) が建てられている。 「南南東」MAPLay. D |

|

|

|

| 王冠の門 [Kronentor] (17:14) 建設の基本設計は、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ [Gian Lorenzo Bernini] によるイタリアのハイ・バロック [High Baroque] 時代 (1625-75) の作品によるものだが、ヨハン・ベルンハルト・フィッシャー・フォン・エルラッハ [Johann Bernhard Fischer von Erlach] がウィーンのエーレンプフォルテン [Ehrenpforten] のために作成した草案も、ペッペルマンのクロネントール [Kronentor] の参考モデルになっている。 「北西」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (17:16) 「東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (17:16) パノラマ写真。 「東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (17:16) 「北北西」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (17:16) 「南東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の見取り図 (17:17) 門は上、右、下の3方向のみで、左の城壁パビリオン [Wallpavillon] は、門にはなっていない。 「東北東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (17:17) 左端の建物は、フランス館 [Französischer Pavillon] 。 「北東」MAPLay. D |

|

|

|

| ツヴィンガー宮殿 [Zwinger] の中庭 (17:17) 「北東」MAPLay. D |

|

|

|

| アルテ・マイスター絵画館 [Gemäldegalerie Alte Meister] の見取り図 (17:24) | |

| ドレスデン旧市街 [Altstadt] (MAP) 19世紀にザクセン王国の首都として繁栄したドイツ有数の芸術都市。 第2次世界大戦の戦災により多くの建物が焼失したが、復興し、栄華を極めたかつての美しい街並みを取り戻した。 |

|

|

|

| ドレスデン旧市街の見取り図 (17:26) |

|

|

|

| 劇場広場 [Theaterplatz] (17:31) ツヴィンガー宮殿を出て再び劇場広場へ。 前方の左手の建物は、イタリアの村 [ITALIENISCHEN DÖRFCHEN] 、右手の建物は、カトリック旧宮廷教会 [Katholische Hofkirche] 。 「北東」MAPLay. E |

|

|

|

| 旧宮廷教会とドレスデン城を繋ぐ橋廊 (17:33) チアヴェリガッセ [Chiaveriegasse] と呼ばれる路地を跨ぐ、この橋廊*1 (ハシロウ) は古く見えるが、2000年に入ってから再建されたもので、表面はブロンズ、内側は木組で造られている。 嘗ての王達は、右手のドレスデン城から左手のカトリック宮廷教会へ、この橋廊を渡って礼拝に赴いていた。 この教会は、18世紀の初め、選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世 (1696-1763) の命によって建てられた教会で、ザクセン州は嘗てからプロテスタントであったが、選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世はポーランド王を務めていたため、カトリックであった*2。 彼は、プロテスタント市民の大反対を押し切って、彼自身の使用と他の高官の使用のためにカトリック宮廷教会を建設し、それを彼の居城ドレスデン城と華やかな橋廊で結んでいた。 「東北東」MAPLay. E *1 池や通路の上に渡した廊下。 *2 ポーランドはカトリックであるため、王自身がカトリックである必要があった。 |

|

|

|

| ドレスデン城と橋廊 (17:33) チアヴェリガッセ [Chiaveriegasse] と呼ばれる路地を跨ぐように設けられている橋廊。 橋廊の後ろに聳える塔はドレスデン城の時計塔。 「西南西」MAPLay. E |

|

|

|

| ゲオルゲン門 [Georgentor] (17:34) GeorgentorまたはGeorgenbauは、ドレスデンからエルベ橋 (アウグストゥス橋) への最初の都市出口であった。 ドレスデンのこの最初のルネサンス様式の建物は、ゲオルク髭公 [Georg der Bärtige] の命によって、1530年から1535年にかけて建築家バスティアン・クレイマー [Bastian Kramer] によってドレスデン城を拡張し、ゲオルク門 [Georgentor] を再建した。 ゲートハウスはクリストフ・ヴァルター1世 [Christoph Walther I] による、古いカトリックの教義 (罪、死、そして救い) をテーマにした大規模な建築彫刻で装飾され、その中には死のダンスのフリーズも含まれていた。 当時、この門は、旧市街とエルベ橋 (アウグストゥス橋) を結ぶ唯一の門であった。 今日、この建物は、記念碑的な新ルネサンス様式の代表的なファサードとなっている。 「南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 高等地方裁判所ドレスデン [Oberlandesgericht Dresden] (17:35) 「東南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 裁判所前のブロンズ像 (17:35) Denkmal "Friedrich August dem Gerechten" (記念碑 "正義の Friedrich August") 。 フリードリヒ・アウグスト1世 [Friedrich August I.] は、ザクセン王国の初代国王(在位:1806年 - 1827年)。 正義漢であったため、正義王と呼ばれ、正義を象徴する人物であった。 「東南東」MAPLay. E |

|

|

|

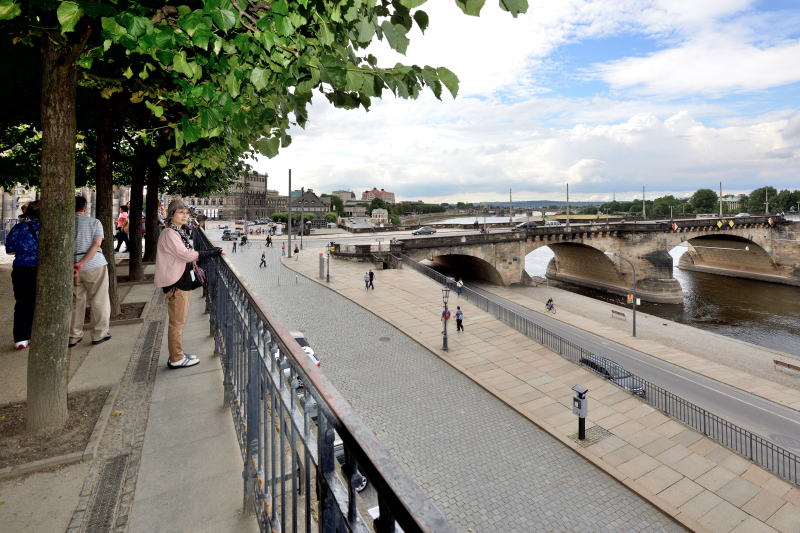

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] への階段 (17:36) ブリュールシェ・テラッセは、ゲーテに「ヨーロッパのバルコニー」と呼ばしめたテラス。 テラスの上の木立は菩提樹 (リンデンバウム) [Lindenbaum] 。 ブリュールシェ・テラッセは、16世紀に造られたドレスデンの要塞の一部を利用して造られた。(↓) その名前は、ハインリッヒ・フォン・ブリュールに由来する。 ハインリッヒ・フォン・ブリュール [Heinrich von Brühl] は、建築家ヨハン・クリストフ・ノッフェル [Johann Christoph Knöffel] に依頼し、要塞の上に、いわゆるブリュールシェンの栄光 (ギャラリー、図書館、ベルヴェデーレ、宮殿、パビリオンのある庭園) を築いた。 開発によって、テラスは軍事的な要素を失い、市民に開放された文化的な施設になった。 「東北東」MAPLay. E |

|

|

|

| 16世紀に造られたドレスデン要塞の "Terrassenufer*" の部分を残し、現在は、ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] として利用している。 *Terrassen は "テラス" を、ufer は "岸" を意味する。 |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ から見る アウグストゥス橋 [Augustusbrücke] (17:37) エルベ川に架かる橋で、北の新市街(右岸)と南の歴史的な旧市街の中心部(左岸)を結んでいる。 少なくとも12世紀以来、同じ場所に橋 (木製の橋) はあったが、1727年から1731年の間にザクセン選帝侯アウグスト2世 (ポーランド王) の下、ダニエル・ペッペルマン [Daniel Pöppelmann] が設計し、18の幅の狭いアーチを備えた砂岩の橋として新しいく建設された。 後に、川の交通の便宜を図るため、1907年から1910年にかけて、アーチ幅の広い9アーチの橋が築かれた。 橋は、18アーチから9アーチに変更するに当たり、強度面から鉄筋コンクリート構造で造られているが、歴史的な建造物であるため、自然な石造りに見えるよう配慮されている。 設計は、ウィルヘルム・クライス [Wilhelm Kreis] とテオドール・クレット [Theodor Klette] によって行われた。 「北北西」MAPLay. E |

|

|

|

| アウグストゥス橋 [Augustusbrücke] と エルベ川 [Die Elbe] (17:37) 対岸の橋の袂に金色に輝く、ザクセン選帝侯アウグスト2世 (強王) (MAP) の騎馬像がある。 その右にある、黒い尖塔の建物は、三王 (三賢者) 教会 [Dreikönigskirche] (プロテスタント教会) 。 1732年から1739年にジョージ・ベール [George Bähr] とマテウス・ダニエル・ペッペルマン [Matthäus Daniel Pöppelmann] によって建てられ、 およそ100年後にネオバロック様式の塔が追加されている。 この教会の名前は、祭壇画にちなんで "三賢人へ" [Zu den Heiligen Drei Königen] と名付けられている。 エピファニー [Epiphany] 教会とも呼ばれており、 エピファニーは、キリストの顕現 (ハッキリと姿を現すこと) を意味する言葉で、東方の三博士の訪問に対する主の顕現を意味している。 1945年2月13日の第二次世界大戦中、連合軍がドレスデンを空襲した際、教会は完全に燃え尽き、大部分が崩壊されたが、外壁と塔は破壊から免れた。 その後、再建が始まり、再建の最終段階の1990年にオルガン・ロフトの下に、ドレスデンで最も重要なルネッサンス様式の記念碑である、クリストフ・ヴァルター1世 [Christoph Walther I] 作、 "ドレスデンの死のダンス" [Dresdner Totentanz] (1534年-1536年) の石のレリーフが設置された。 (↓) 元はドレスデン城の古いゲオルクン門 [Georgentor] にあったもの。 (関連) 「北北東」MAPLay. E |

|

|

|

| オルガンロフトの下に設置された "ドレスデンの死のダンス" 出典:Das schöne Detail |

|

|

|

| エルベ川 [Die Elbe] (17:37) ドイツ語で エルベ川 [Die Elbe] 、チェコ語で ラベ川 [Labe] と呼ばれ、チェコ北部から始まった川は途中、プラハから流れてくるヴルタヴァ川 [Vltava] (関連) とメルニーク (MAP) で合流し、ドイツ東部を流れて、北海 (MAP) へと注いでいる。 右が上流でチェコ側、左が下流で北海に至る。 「北東」MAPLay. E |

|

|

|

| エルベ川 [Die Elbe] (17:37) この川の下流 (左方向) 25kmに、磁器の町マイセン (MAP) がある。 「東北東」MAPLay. E |

|

|

|

| アウグストゥス橋 [Augustusbrücke] と エルベ川 [Die Elbe] (17:37) 合成パノラマ写真。 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] からの眺め (17:37) 左から、ゲオルゲン門 [Georgentor] 、ドレスデン城の時計塔、カトリック旧宮廷教会、右端に半分見えているのは、ゼンパー・オーパー。 「西南西」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] からの眺め (17:37) 上段の写真と下段の写真を合成したパノラマ写真。 「西」MAPLay. E |

|

|

|

| ドレスデン・旧市街 [Altstadt] 合成パノラマ写真。 「北西」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] からの眺め (17:37) 左から、カトリック旧宮廷教会、ゼンパー・オーパー、イタリアの村と呼ばれるレストラン、アウグストゥス橋。 「西北西」MAPLay. E |

|

|

|

| アウグストゥス橋 [Augustusbrücke] と エルベ川 [Die Elbe] (17:37) 写真右手の対岸の木立の中に、緑色の屋根を持つ建物の内、左端の屋根の上にドーム様の出っ張りを持つ建物は、日本宮殿 [Japanisches Palais] 。 ジャパニッシュパレは、ドレスデンにあるエルベ川のノイシュタット銀行にあるバロック様式の建物で、1715年に Jakob Heinrich Graf von Flemming のためにMatthäusDanielPöppelmannによって建てられた夏の宮殿の建物であった。 宮殿は、1717年にアウグスト強王の所有地に変わり、彼は東アジア (日本) の磁器とクンストカンマー [Kunstkammer] の一部を大規模に収容していた。 尚、現在は民族博物館として使用されており、有田の磁器コレクションは、ツヴィンガー宮殿の陶磁器博物館に移されている。 「北北西」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] にて (17:37) 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| ドレスデン・旧市街 [Altstadt] 合成パノラマ写真。 「西北西」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] にて (17:38) 右の木立は、菩提樹 (リンデンバウム) [Lindenbaum] 。 「北北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] からの眺め (17:38) 「北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] からの眺め (17:39) 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] (17:39) 菩提樹の木立の下にて。 「東北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] からの眺め (17:39) 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] (17:41) 菩提樹の木立の下にて。 「北西」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (左) とゲオルク門 [Georgentor] (右) (17:44) 左のタイルの壁画は、"君主の行列" または "王様の行進" と呼ばれ、歴代君主35名の、馬上の姿が時代順に描かれている。 右の建物は、ネオルネッサンス様式のファサードを持つ、ゲオルク門 [Georgentor] 。 「南西」MAPLay. E |

|

|

|

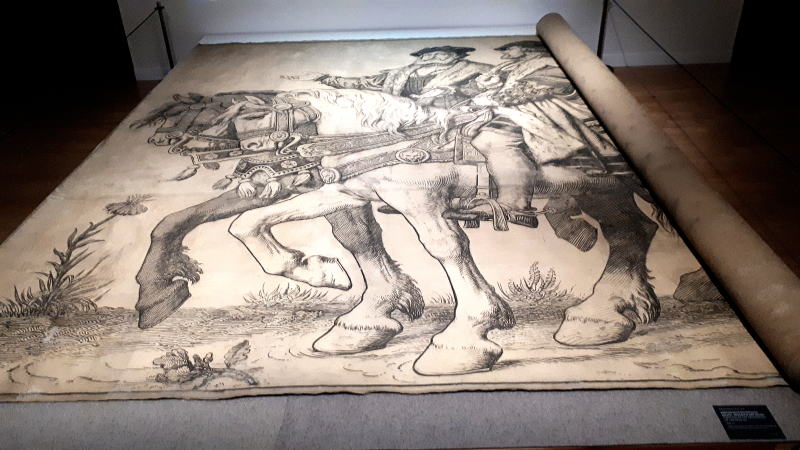

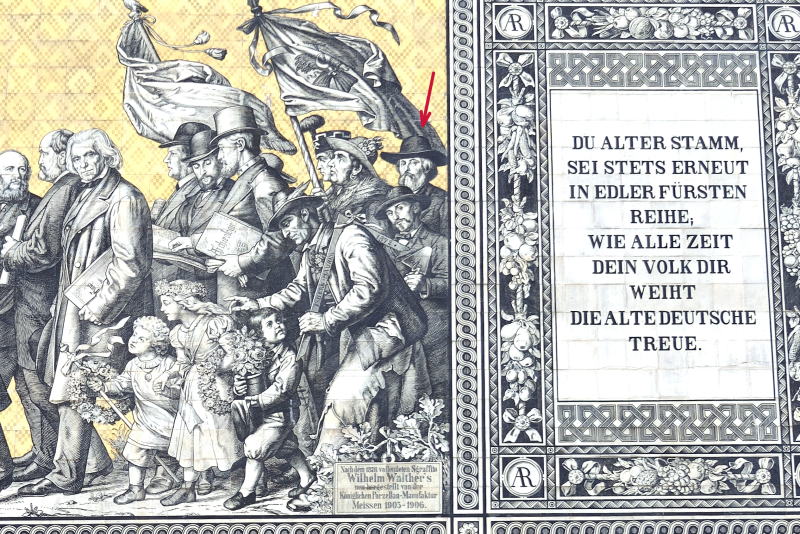

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:45) 既に1589年には、新しく建てられた厩舎の北側の外壁は漆喰で塗装されていたが、19世紀には風化してしまった。 歴史的な芸術家ウィルヘルム・ヴァルター [Wilhelm Walther] は、来たる1889年のウェッティン王朝の800周年を祝うため、1868年から1872年にかけ、長さ100メートル、高さ4メートルの方眼紙に木炭で描いた再建草案を提出した。 これは今日、キャンバスに貼られ、ドレスデン州立美術コレクションの4つの亜鉛ロールに保管されている。 (↓) 石膏スクラッチ技術であるズグラッフィート [Sgraffito] (関連) 技術を使用した壁画制作は、1872年から1876年まで続いた。 しかし、この作品も風化してしまったため、耐候性にすべく、1904年から1907年の間に約24,000枚以上のマイセン磁器タイルに置き換えられている。 長さ102メートル、高さ9メートルで、世界最大の磁器アートワークとして知られており、 壁画には、1127年から1904年までの間の、ウェッティン家の35名* (辺境伯、選帝侯、公爵、王の先祖) の肖像が描かれている。 その他、59名の科学者、職人、工芸家、子供、農民も描かれている。 「南南東」MAPLay. E * 注意: リンク先で、日本語変換したときに "マイセンの墓" と訳される箇所があるが、これは、"マイセンの辺境伯" の誤訳。 |

|

|

|

| 君主の行列の草案 1868-1872に、ドレスデンの画家ウィルヘルム・ヴァルターよって描かれた、長さ100メートル、高さ4メートルの草案。 写真出典:Wikimedia Commons |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:45) 1945年2月の第二次世界大戦末期のドレスデン空襲では、燃え盛る炎に耐え、磁器タイルの大部分が無傷で残った。 1978年から1979年の間に行われた修復では、破壊された212枚のタイルと、損傷の少ない442枚のタイルも同時に交換されている。 因みに、1枚のタイルの大きさは19cm四方。 「南南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:46) 1889年のウェッティン家の 800周年に向けて、大規模な石膏スクラッチ技術であるズグラッフィート [Sgraffito] (関連) 技術を用いた壁画が依頼された。 この絵は1871年から1876年に芸術家ウィルヘルム・ヴァルター [Wilhelm Walther] によって描かれたが、壁画は急速に劣化したため、1904年から1907年に約24,000以上のマイセン磁器タイルに置き換えられている。 この磁器タイル壁画の最後部に描かれている人物が原画を描いた本人、ウィルヘルム・ヴァルター [Wilhelm Walther] 。 (↓) 「南」MAPLay. E |

|

|

|

| 原画を描いた芸術家ウィルヘルム・ヴァルター |

|

|

|

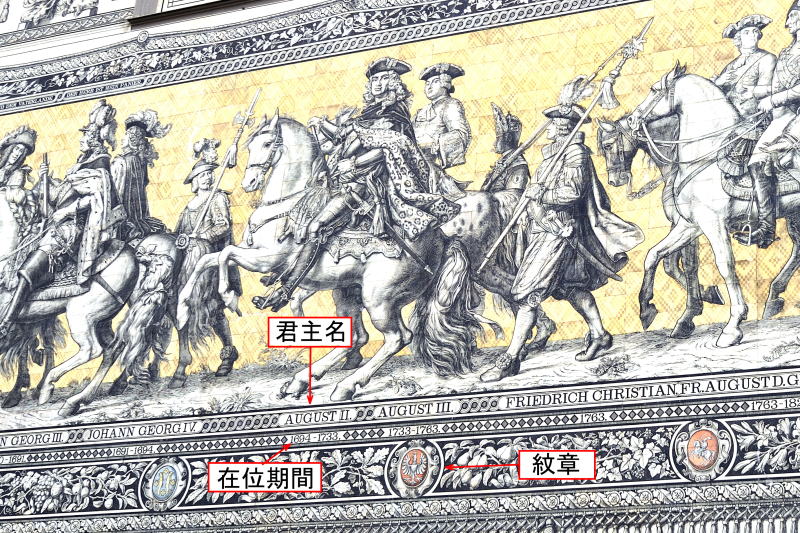

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:48) タペストリー風に描かれた壁画は4段に区切られ、君主の騎馬像の下には、君主名、その下には在位期間、最下段には紋章が描かれている。 (↓) 「南」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の騎馬像の下には、君主名、在位期間、紋章が描かれている 35名中、1番有名な君主は、真ん中のヒョウ柄のマントに身を包み、サラブレッドに乗っているアウグスト2世 (ポーランド王) 。 その後ろにいるのは、息子のアウグスト3世。 アウグスト2世は、マイセン磁器の創業やツヴィンガー宮殿の建設をおこなった人物で、ザクセンの黄金文化を築いた君主として知られている。 下に描かれている紋章 (赤地に白い鷲) は、ポーランドの白鷲と言われるポーランドの国章。 |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:48) 時代は、前方が一番古く、12世紀に支配したマイセンの辺境伯、コンラッド [Conrad I] から、20世紀に2年間しか王でなかったザクセンのジョージ (ゲオルク) [George] まで、35名が描かれている。 君主で在りながら、ここに描かれていない人物が2名いる。 一人目は、マイセンの辺境伯 ハインリッヒⅠ・フォンエイレンブルグ [Heinrich I von Eilenburg] (1089年頃) 、二人目は、ザクセンの最後の王フレデリックアウグストゥス3世 [Frederick Augustus III] (1904-1918) で、最後の王については、壁画が造られた時 (1904-1907) には、まだ在位中であった為、描かれていない。 「南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:49) 壁画には、君主以外に一般男性も描かれているが、女性は最後部に描かれている一人の少女を除いて誰も描かれていない。 この事は当時の女性の地位を象徴している。 (↓) 「西」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列で唯一の女性像 |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:49) 壁向こうの、嘗て厩舎で在ったところは、現在は博物館の一部として使用されている。 「南」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:49) 「南南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:50) 「南南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:50) 先頭を行く人たちは、旗持ちや楽器を奏でる家来達で、最初に描かれている君主は、マイセン辺境伯のコンラッド [Konrad der Große] 。 嘗てマイセンに居住していたウエッティン家出身のコンラッドは、マイセンからザクセン地方全体を治めていた最初の領主であった。 「南」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:51) 「西北西」MAPLay. E |

|

|

|

| 君主の行列 [Fürstenzug] (17:51) 「西」MAPLay. E |

|

|

|

| 聖母教会 [Frauenkirche] (17:57) 教会の建物は第二次世界大戦中のドレスデン爆撃を乗り切ったものの、完全に焼損し、爆撃の翌日に崩壊した。 しばらく放置されていたが、1985年に「かつての敵同士の和解を象徴する建築物」として再建が決定された。 外部の復元は2004年に、屋内は2005年に完了し、教会は2005年10月30日からプロテスタントの感謝祭である10月31日の宗教改革記念日にかけて行われた祝賀式典により再び聖別された。 因みに、左端に写っているブロック様の瓦礫は、慰霊と平和を祈念して立てられたモニュメントで、最近の調査では、ドレスデンで約25,000人の方が亡くなったと言われている。 「南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 聖母教会 [Frauenkirche] (17:58) 聖母教会は、ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世がローマ・カトリック教会信徒だったにも関わらず、福音主義教会 (ルター派) の大聖堂として建築した。 最初のバロック様式の教会は1726年から1738年にかけてドレスデン市の建築家ゲオルク・ベーア [George Bähr] (1666-1738) の設計で建築されたが、彼は最高傑作の完成を見ることなくこの世を去った。 ベーアは教会の祭壇、講壇、洗礼盤を全信徒の真正面に配置する独創的な設計をし、それによりルター派福音主義教会典礼の新しい規範となった。 「東南東」MAPLay. E |

|

|

|

| ミュンツガッセ [Münzgasse] (コイン路地) (17:58) ミュンツガッセの名は、当時のザクセン王国で唯一の造幣局が、この地に在った事に因んで、1849年以来この名前で呼ばれている。 聖母教会周辺の歩行者ゾーンのグルメ通りとして、夏と冬の観光スポットの1つであり、ブリュールシェ・テラス [Brühlschen Terrasse] からの眺めが、キャンバスに描かれた絵のように趣があるため "画家の眺め [Malerblick] " と称され、全国的に知られている。 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| アウグストゥス通り [Augustusstaße] (18:02) 突き当たりに見えるのは、君主の行列 [Fürstenzug] の壁画。 右手に旗が2本立っている建物は、今日宿泊するヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル。 「西北西」MAPLay. E |

|

|

|

| アン・デア・フラウェンキルヒェ [An der Frauenkirche] (18:03) 聖母教会 [Frauenkirche] の脇にある通り。 写真の中央に見えるドームは、チトーネン・プレッセ [Zitronenpresse] (レモン絞り器) と愛情を込めて呼ばれる、ガラスで造られた芸術アカデミー (芸術大学) の屋根の部分。 この芸術アカデミーは、ドイツで最も古く、最も有名な芸術の教育機関として、高い評価を受けている。 また、通りの突き当たりに見える、赤茶色の屋根は、アルベルティーヌム [Albertinum] と呼ばれる彫刻の博物館。 「東北東」MAPLay. E |

|

|

|

| 聖母教会 [Frauenkirche] (18:04) 第二次世界大戦最後の年の1945年2月13日、英米同盟軍 (英軍が主) はドレスデン爆撃を開始した。 聖母教会は二昼夜の攻撃に耐え、巨大なドームを内側から支える8本の砂岩製の柱は、都市に投下された約650,000の焼夷弾の熱に曝される中、教会の地下聖堂に避難場所を求めた300人の避難者が退避するまで持ちこたえた。 教会の周囲と内部の温度は摂氏1000度に達したという。 2月15日午前10時、ドームはついに倒壊した。 柱が真っ赤に輝き爆発し、外壁は粉々になった。 6,000トン近い石材が崩れ落ちて堅牢な床を貫通し、床自体も陥没した。(↓) 復興は、ゼンパー・オーパーの復興が完成した1985年に、ドレスデン城を再建した後に行うことを決定したが、始まったのは、1993年1月、教会建築技術者エベルハルト・ビュルガーの指揮の下、ゲオルク・ベーア [George Bähr] (崩壊前の教会 を設計した建築家) が1720年代に用いた計画を使った再建がついに始まった。 土台は1994年に築かれ、1996年に地下聖堂が、2000年にはクーポラの内部が完成した。 「南西」MAPLay. E |

|

|

|

| 空襲により破壊されたドレスデンの街並み 画面中央に倒壊した聖母教会、その後方にエルベ川が写っている。 出典:Wikipedia |

現在のドレスデンの街並み 出典:Googleマップ |

|

|

| 聖母教会 [Frauenkirche] (18:04) 復興に当たって、元の建材 (砂岩) を出来るだけ使うため、瓦礫に番号を付け、コンピュータを駆使して元の位置を割り出した。 瓦礫は1万個以上あったが実際に使えたのは、約3,600個だったと言われている。 壁面に黒い部分と白い部分があるのは、そのためで、黒い部分はオリジナルの砂岩を、白い部分は新しい砂岩を用いている。 この黒くなっている砂岩は一見、煤による汚れに見えるが、実際には、砂岩に含まれる鉄分が酸化する事によって生じた黒錆によって黒くなっている。 因みに、 鉄の錆には、大きく分けて黒錆 (四酸化三鉄) と赤錆 (酸化第二鉄) があり、赤錆 (Fe2O3) は、その名のとおり、錆自体が赤味がかっており、鉄そのものを腐蝕させ、ボロボロにしていく性質を持っている。 一方、黒錆 (Fe3O4) は、一般的な鉄に対して自然に発生することはなく、高温に熱せられると発生する酸化膜のことで、黒錆が鉄の表面に発生すると、赤錆の発生を抑え、鉄を腐食から守るといった性質がある。 そのため敢えて鉄の表面に黒錆を発生させ、赤錆による腐食から鉄を守るといった防蝕方法もある。 「南西」MAPLay. E |

|

|

|

| 聖母教会 [Frauenkirche] (18:04) 聖母教会の、復興費用の80%は、世界中から集まった寄付で賄われている。 因みに、教会の屋根にある、金色の十字架はイギリスからの寄付による。 (この写真には写っていない) 「南西」MAPLay. E |

|

|

|

| アン・デア・フラウェンキルヒェ [An der Frauenkirche] (18:05) 聖母教会 [Frauenkirche] の脇にある通り。 写真の右手に見えるドームは、チトーネン・プレッセ [Zitronenpresse] (レモン絞り器) と愛情を込めて呼ばれる、ガラスで造られた芸術アカデミー (芸術大学) の屋根の部分。 この芸術アカデミーは、ドイツで最も古く、最も有名な芸術の教育機関として、高い評価を受けている。 「北東」MAPLay. E |

|

|

|

| アン・デア・フラウェンキルヒェ [An der Frauenkirche] (18:05) 聖母教会 [Frauenkirche] の脇にある通り。 写真の中央に見えるドームは、チトーネン・プレッセ [Zitronenpresse] (レモン絞り器) と愛情を込めて呼ばれる、ガラスで造られた芸術アカデミー (芸術大学) の屋根の部分。 この芸術アカデミーは、ドイツで最も古く、最も有名な芸術の教育機関として、高い評価を受けている。 「北東」MAPLay. E |

|

|

|

| アルベルティーヌム [Albertinum] (18:06) アルベルティーヌム [Albertinum] は、元々は1559年から1563年に建てられたヨーロッパ最大の兵器庫を、1884年から1887年の間に拡張することにより、建設された。 新しい建物は、王室の「アンティークと現代彫刻のコレクション」を収容するために、ルネサンス復興スタイルで、著名な建築家ゴットフリート・ゼンパー [Gottfried Semper] の弟子であり、ザクセン王国最後の宮廷建築家でもあったアドルフ・カンツラー [Adolph Canzler] によって設計された。 この美術館は、当時の国王アルベルト [Albert] (在位:1873-1902) の名に因んでアルベルティヌム [Albertinum*] と命名されている。 1945年の爆撃と2002年の洪水という2度の不幸に見舞われたが、2010年6月20日に全面改装を終え、再オープンした。 現在、ニューマスターギャラリーとドレスデン州立美術館コレクションの彫刻コレクションがある。 「東南東」MAPLay. E * Albertinum は (Albert + -inum) で、-inumは与格で "に" を意味する。 従って、にニュアンスとしては、"アルベルトに" とか "アルベルトへ" と言った意味合いになる。 |

|

|

|

| アルベルティーヌム [Albertinum] (18:06) 「東南東」MAPLay. E |

|

|

|

| アルベルティーヌム [Albertinum] (18:07) アルベルティーヌム [Albertinum] は、元々は1559年から1563年に建てられたヨーロッパ最大の兵器庫を、1884年から1887年の間に拡張することにより、建設された。 新しい建物は、王室の「アンティークと現代彫刻のコレクション」を収容するために、ルネサンス復興スタイルで、著名な建築家ゴットフリート・ゼンパー [Gottfried Semper] の弟子であり、ザクセン王国最後の宮廷建築家でもあったアドルフ・カンツラー [Adolph Canzler] によって設計された。 この美術館は、当時の国王アルベルト [Albert] (在位:1873-1902) の名に因んでアルベルティヌム [Albertinum*] と命名されている。 1945年の爆撃と2002年の洪水という2度の不幸に見舞われたが、2010年6月20日に全面改装を終え、再オープンした。 現在、ニューマスターギャラリーとドレスデン州立美術館コレクションの彫刻コレクションがある。 「東」MAPLay. E * Albertinum は (Albert + -inum) で、-inumは与格で "に" を意味する。 従って、にニュアンスとしては、"アルベルトに" とか "アルベルトへ" と言った意味合いになる。 |

|

|

|

| 芸術アカデミー [Kunstakademie] (18:07) 左手の建物は、チトーネン・プレッセ [Zitronenpresse] (レモン絞り器) と愛情を込めて呼ばれる、ガラスで造られた屋根を持つ芸術アカデミー (芸術大学) 。 この芸術アカデミーは、ドイツで最も古く、最も有名な芸術の教育機関として、高い評価を受けている。 「北北東」MAPLay. E |

|

|

|

| 芸術アカデミー [Kunstakademie] (18:08) 左手の建物は、チトーネン・プレッセ [Zitronenpresse] (レモン絞り器) と愛情を込めて呼ばれる、ガラスで造られた屋根を持つ芸術アカデミー (芸術大学) 。 この芸術アカデミーは、ドイツで最も古く、最も有名な芸術の教育機関として、高い評価を受けている。 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| Georg-Treu-Platz (18:08) この場所は考古学者のゲオルク・トレウ [Georg Treu] にちなんで名付けられた広場。 「北北東」MAPLay. E |

|

|

|

| Georg-Treu-Platz の位置を示す見取り図 (18:09) 「南東」MAPLay. E |

|

|

|

| 芸術アカデミー [Kunstakademie] (18:09) この建物は、チトーネン・プレッセ [Zitronenpresse] (レモン絞り器) と愛情を込めて呼ばれる、ガラスで造られた屋根を持つ芸術アカデミー (芸術大学) 。 この芸術アカデミーは、ドイツで最も古く、最も有名な芸術の教育機関として、高い評価を受けている。 「西北西」MAPLay. E |

|

|

|

| アルベルティーヌム [Albertinum] (18:10) アルベルティーヌム [Albertinum] は、元々は1559年から1563年に建てられたヨーロッパ最大の兵器庫を、1884年から1887年の間に拡張することにより、建設された。 新しい建物は、王室の「アンティークと現代彫刻のコレクション」を収容するために、ルネサンス復興スタイルで、著名な建築家ゴットフリート・ゼンパー [Gottfried Semper] の弟子であり、ザクセン王国最後の宮廷建築家でもあったアドルフ・カンツラー [Adolph Canzler] によって設計された。 この美術館は、当時の国王アルベルト [Albert] (在位:1873-1902) の名に因んでアルベルティヌム [Albertinum*] と命名されている。 1945年の爆撃と2002年の洪水という2度の不幸に見舞われたが、2010年6月20日に全面改装を終え、再オープンした。 現在、ニューマスターギャラリーとドレスデン州立美術館コレクションの彫刻コレクションがある。 「南南東」MAPLay. E * Albertinum は (Albert + -inum) で、-inumは与格で "に" を意味する。 従って、にニュアンスとしては、"アルベルトに" とか "アルベルトへ" と言った意味合いになる。 |

|

|

|

| ルートヴィヒ・リヒター Ludwig Richter] の銅像 (18:11) ルートヴィヒ・リヒター (1803-1884) は、ドイツの画家、版画家で、ロマン派、および、身近で日常的な市民文化を描いたビーダーマイヤー時代の美術家で、1836年に父親の後を継いで、ドレスデン美術学校の風景画の教師になっている。 「東南東」MAPLay. E |

|

|

|

| ザクセン州庁舎 [Sächsische Staatskanzlei] (18:12) 対岸の茶色の屋根の建物は、ザクセン州庁舎 (州知事官邸) 。 ドレスデンは、ザクセン州の州都であることから、主立った施設が多くある。 「北北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] からの眺め (18:12) 「北北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ザクセン州文化省 [Sächsisches Staatsministerium für Kultus] (18:15) 対岸の黒い大きな建物は、ザクセン州の文化省と財務省の建物。 「北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] (18:16) ブリュールシェ・テラッセは、ゲーテに「ヨーロッパのバルコニー」と呼ばしめたテラス。 テラスの木立は菩提樹 (リンデンバウム) [Lindenbaum] 。 「東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] (18:16) ブリュールシェ・テラッセは、ゲーテに「ヨーロッパのバルコニー」と呼ばしめたテラス。 テラスの木立は菩提樹 (リンデンバウム) [Lindenbaum] 。 「北東」MAPLay. E |

|

|

|

| エルベのシルエット [Elbe Silhouette] (18:16) エルベ川の夕景を愛でて、エルベのシルエット と呼ばれている。 「西」MAPLay. E |

|

|

|

| エルベのシルエット [Elbe Silhouette] (18:16) エルベ川の夕景を愛でて、エルベのシルエット と呼ばれている。 「西北西」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ から見るドレスデン美術大学 (18:17) 現在、ドレスデン美術アカデミーには、3つの校舎があり、その内の1つが、このブリュールのテラスにある "クンスタカデミエ" [Kunstakademie] (芸術大学) 校舎で、この校舎は、"コンスタンタン・リプシウス" [Constantin Lipsius] によって、1887年から1894年までの間に4棟の建物が設計された。 建物の屋上にあるガラスドームの形状がレモン絞りに似ていることから "チトーネン・プレッセ" [Zitronenpresse] (レモン絞り器) と愛情を込めて呼ばれいる。 第二次世界大戦の最後年、1945年に、すべての建物が焼夷弾によって重大な火災被害を受けたが、1952年までに、これらのアカデミーは授業を再開出来るまで修復された。 "リプシウス" 建築の大規模な改修工事が1991年から2002年の間に行われ、大戦によって破壊された部分が再建された。 ブリュッシェテラスには、美術スタジオ、グラフィックワークショップ、学長、大学の展示室があり、卒業生が毎年卒業証書を展示している。 「南」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセにて (18:18) 「北北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ドレスデン美術大学 [Hochschule für Bildende Künste Dresden] (18:19) ドレスデン美術大学は三つの校舎で構成され、この校舎はメインの校舎で、ブリュールのテラスに1894年に建てられた。 ドレスデン美術大学は国立の美術大学で、HfBK Dresdenまたは、HfBKと略される。 本校は1764年に設立され、ドレスデンで最も古い大学。 (三つの校舎の所在MAP) 「南東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] (18:21) エルベ川に沿って造られたテラスと美術大学校舎。 「東北東」MAPLay. E |

|

|

|

| ブリュールシェ・テラスから見たミュンツガッセ [Münzgasse] (コイン路地) (18:21) ミュンツガッセの名は、当時のザクセン王国で唯一の造幣局が、この地に在った事に因んで、1849年以来この名前で呼ばれている。 聖母教会周辺の歩行者ゾーンのグルメ通りとして、夏と冬の観光スポットの1つであり、ブリュールシェ・テラス [Brühlschen Terrasse] からの眺めが、キャンバスに描かれた絵のように趣があるため "画家の眺め [Malerblick] " と称され、全国的に知られている。 「南」MAPLay. E |

|

|

|

| ミュンツガッセ [Münzgasse] (コイン路地) (18:22) ミュンツガッセ通りは、ブリュールシェ・テラッセ [Brühlsche Terrasse] の下を貫いてエルベ川まで通じている。 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| ミュンツガッセ [Münzgasse] (コイン路地) (18:22) ミュンツガッセの名は、当時のザクセン王国で唯一の造幣局が、この地に在った事に因んで、1849年以来この名前で呼ばれている。 聖母教会周辺の歩行者ゾーンのグルメ通りとして、夏と冬の観光スポットの1つであり、ブリュールシェ・テラス [Brühlschen Terrasse] からの眺めが、キャンバスに描かれた絵のように趣があるため "画家の眺め" [Malerblick] と称され、全国的に知られている。 「南」MAPLay. E |

|

|

|

| アウグストゥス通り [Augustusstaße] (18:24) 突き当たりに見えるのは、君主の行列 [Fürstenzug] の壁画。 右手に旗が2本立っている建物は、今日宿泊するヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル。 「北西」MAPLay. E |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (18:25) MAPLay. E |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (18:25) MAPLay. E |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (18:26) MAPLay. E |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (18:26) MAPLay. E |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (18:46) MAPLay. E |

|

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (18:46) 一旦、ホテルのチェックインを済ませ、夕食のため市街のレストランへ向かう。 MAPLay. E |

|

|

|

| レストラン "ビールハウス汽船" [Bierhaus Dampfschiff] (19:36) 「南西」MAPLay. E |

|

|

|

| Bierhaus Dampfschiff (19:39) MAPLay. E |

Bierhaus Dampfschiff (20:01) MAPLay. E |

|

|

| Bierhaus Dampfschiff (20:19) MAPLay. E |

Bierhaus Dampfschiff (20:42) MAPLay. E |

|

|

| ヒルトン・ドレスデン [Hiiton Dresden] ホテル (21:05) 夕食を済ませ、ホテルに帰着。 「北」MAPLay. E |

|

|

|

| 夜の散策 (21:42) ヒルトン・ホテルのすぐ近くにある "君主の行列" [Fürstenzug] 。 「南南東」MAPLay. F |

|

|

|

| 夜の散策 (21:42) ヒルトン・ホテルのすぐ近くにある "君主の行列" [Fürstenzug] 。 「南南東」MAPLay. F |

|

|

|

| 夜の散策 (21:48) 小雨の劇場広場 [Theaterplatz] 。 左はツヴィンガー宮殿、右はゼンパー・オーパー。 「西」MAPLay. F |

|

|

|

| 夜の散策 (21:53) アウグストゥス橋から見た旧市街。 「南南西」MAPLay. F |

|

|

|

| 夜の散策 (21:59) アウグストゥス橋から見た旧市街。 「西南西」MAPLay. F |

|

|

|

| 夜の散策 (22:03) アウグストゥス橋から見た旧市街。 (雨中の撮影) 「西南西」MAPLay. F |

|

|

|

| 夜の散策 (22:11) エルベ川の北岸 (新市街) から見た旧市街。 「南南西」MAPLay. F |

|